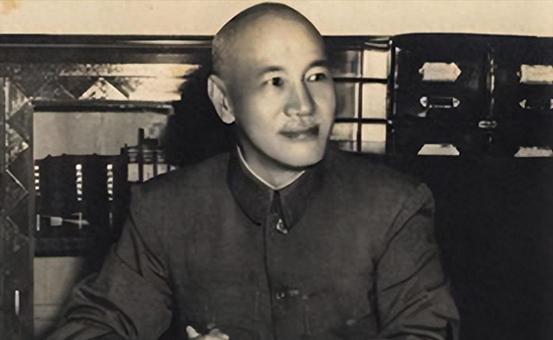

蒋介石反省东北失败原因:最大的错误,就是没让精英部队撤出东北 “卫立煌,你看辽西这口袋还能撑多久?”——1948年10月24日深夜,沈阳行辕里,一句短促的询问划破寂静。房内的壁灯摇曳,蒋介石目光死盯沙盘,空气像凝固的铅块,谁都不敢大声呼吸。 彼时锦州已失,廖耀湘兵团动弹不得,三十万国军被压在辽西走廊。蒋介石这才意识到,一年多以前把新一军、新六军全数塞进东北,等于把家底押在了最脆弱的棋盘角落。后来他回忆道:“倘若那两支王牌还在华北或江淮,局面绝不会如此狼狈。”这一句自白,比任何战史评述都更尖锐。 时间线往前推,1945年8月日本宣布无条件投降。东北留下的铁路、兵工厂、粮仓,让外界浮想联翩。美方顾问马歇尔不断告诉蒋介石:“谁抢下东北,谁就握住复兴工业的钥匙。”加之苏军即将撤离,蒋介石嗅到机会,遂急令海陆空齐发,把抗战中保存最完好的部队空运、海运进入东北。账面看,这是一次漂亮的先手,可真实状况很快露底。 新一军和新六军是美械成建制部队,无线电、迫击炮、M3半履带车一应俱全,却对东北复杂地形和极寒气候毫无准备。美式后勤靠公路和油料维系,而奉天到通化之间连条像样的公路都没有。运补要么走南满铁路,要么靠骡马。装备先进反倒成了沉重负担,想象一下炮弹压到三分之一储量就得回运大连,这还怎么打机动作战。 与此同时,中共方面做出完全不同的选择。1945年冬,林彪、罗荣桓率“南满先遣队”十二万人进入东北,干部多是北方人,对林海雪原不陌生。武器虽然杂,弹种却能靠没收关东军仓库和地方兵工所自给。前者拼装备,后者拼环境适应,这注定是一场消耗战,不是一回合的拳击赛。 1946年6月全面内战爆发。国民党主力凭借火力优势连斩四平、长春外围。我军被迫退入松花江以北。表面看,国军占尽上风,可隐患已埋下:第一,作战消耗高得吓人,一场攻城常常需要两周准备、三天火力轰击,弹药一旦吃紧便只能硬顶;第二,高级将领忙着写“战况捷报”,基层官兵却苦于补兵补薪不到位,士气肉眼可见下滑。 同一时段,华北形势急转直下。刘邓大军千里挺进大别山,国民党在冀鲁豫的守备线出现豁口。蒋介石纠结:是把东北的精锐抽回关内,还是继续加码?最终他选择“两边都要”,结果是谁也顾不上。陈诚在沈阳提出“以守为主”,蒋介石斥责“消极避战”;换上卫立煌后,卫又主张“确保中长路”,蒋再嫌不够激进。首脑犹豫,指挥链自然乱套。 1947年底,我军兵力、装备、训练三线并进。东野整编为正规野战集团,两个月席卷四平至彰武一线。此时新一军已陷萎靡——供应不稳、伤亡难补,居然出现迫击炮改架轻机枪的荒诞景象。参谋本部催促增援,南京财政部却叫苦连天:“外汇被美援绑死,再无军费。”财政、后勤、战略三张皮,将东北主力拖向泥潭。 1948年夏,攻守逆转。林彪抛出“先锦州、后打援”计划,判蒋介石必然增兵解围。果不其然,蒋亲飞沈阳,命廖耀湘从沈阳南下,卫立煌从长春西出,企图合击锦州外围。廖耀湘看似配合,实则担心硬拼东野,于是绕到黑山、大虎山切割铁路,想走“迂回割线”套路。结果东野部队以昼夜兼程接力,三十一小时拿下锦州,随后一举包围廖部。辽沈战役仅三十四天,国民党折损四十七万兵力,机械化骨干几乎清零。 国统区哗然。有人责怪卫立煌“畏战”、有人痛骂廖耀湘“刚愎”。蒋介石最初把怒火撒向马歇尔:“若非他怂恿我占东北,怎会至此?”几日后又把火力对准财政部长:“经费若及时拨到前线,锦州未必失守。”然而,真正的问题在于战略定位——既想用东北工业反哺全国,又舍不得优质部队离开前线,结果就像在冰上来回加人,冰面终究被压碎。 战后剖析会上,蒋介石一句“最大败笔,是未能抽回精英部队”,被后世反复引用。其实,那只是症状。深层原因有三:其一,政权正当性已被腐败与通货膨胀侵蚀,兵员来源枯竭;其二,战区过大,指挥重叠,导致铁路、公路优先权争夺不休;其三,美国顾问团把战线拉至苏联边缘,却未提供相匹配的持续援助,空给了幻觉。失去民心、失去后勤、失去时间,精锐也只剩空壳。 辽沈战役结束不到两个月,淮海战役打响,原本应当压向徐蚌线的新一军残部被迫撤至武汉休整,再也未能恢复元气。至1949年春,长江防线瞬间被撕开,南京政权轰然倒塌。一条清晰的因果链摆在那儿:东北的失败,不只是输掉一块领土,更是丢掉战略主动权与生存空间。 用一句略带口语化的话总结那次教训:棋还没下完,底牌却让敌手全摸透了,想翻身就晚了。蒋介石晚年在日记里反复重写辽沈三个字,既是愧悔,也是无奈。至于“没让精英部队撤出东北”这一说,听上去有几分道理,但更像是事后解释。毕竟,当决策被短期利益牵引时,再硬的王牌也难逃覆灭的结局。

用户48xxx70

胡编乱造