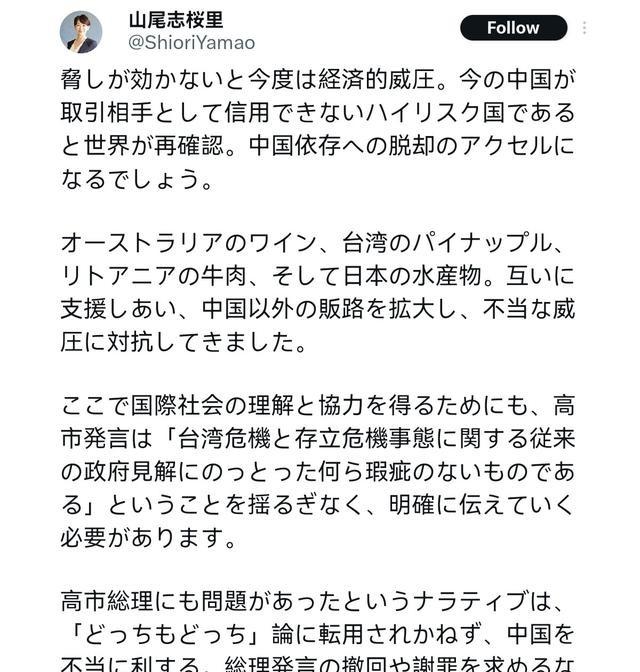

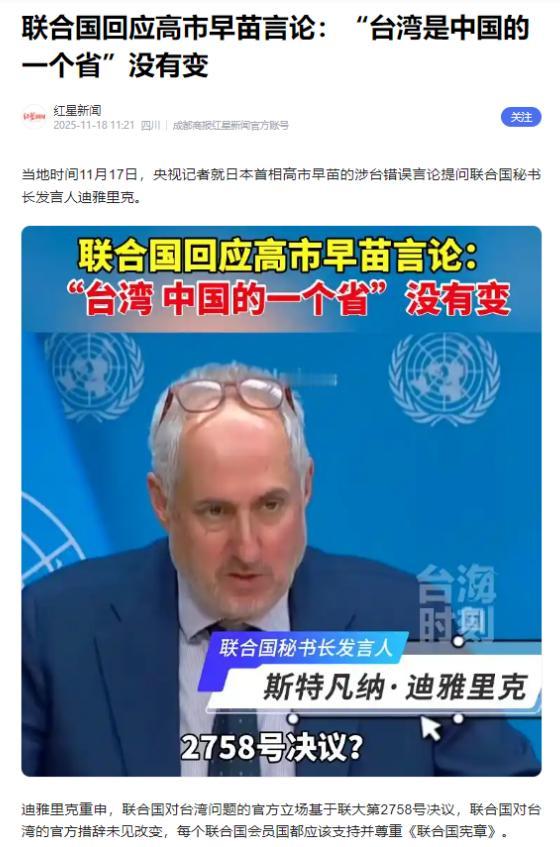

在我们暂停日本水产进口之后,11月20日,日本右翼政客山尾志桜里表示,如果威胁无效,下一步将是经济胁迫。这将再次向世界表明,中国如今是一个“高风险”国家,不可信赖,不能作为贸易伙伴。这很可能成为摆脱对中国依赖的催化剂。澳大利亚葡萄酒、台湾菠萝、立陶宛牛肉和日本海鲜,它们互相扶持,拓展了中国以外的销售渠道,并抵制“不公正的胁迫”。 这件事说白了,就是日本首相高市早苗在国会答辩时,把台湾地区局势直接跟日本的“存立危机事态”挂钩,意思是如果那边出事,日本自卫队可能动用集体自卫权插手。这话一出,中方当然火大,外交部多次严正交涉,要求日方撤回错误言论,坚持一个中国原则那是中日关系的政治基础,不能随便踩线。日方呢,死活不认错,高市早苗反复强调这是政府一贯立场,无意收回。 11月19日上午,中国政府正式通报日方,暂停进口日本水产品。外交部发言人毛宁在记者会上讲得很清楚,日方之前承诺提供输华水产品的监管材料和技术数据,保证产品质量安全,这是基本前提,但到现在也没兑现。更关键的是,高市早苗的错误言论严重伤害了中国民众感情,在当前形势下,日本水产品就算能出口到中国,也没人买账,没市场。暂停进口不是突然的事,今年6月刚有条件恢复部分地区水产品对华出口,北海道扇贝、海参才刚发了几批货,11月初6吨扇贝才到岸,结果没几天就又停了。日本渔业界一下子乱套,北海道加工厂库存堆山,函馆那边一家企业四分之一销售额靠中国,现在社长直喊震惊,好不容易恢复生产又黄了。 日本那边有些政客和媒体不反思自家首相挑衅在先,反而倒打一耙。暂停进口第二天,也就是11月20日,右翼背景的山尾志桜在X平台发长帖,直接把中国暂停进口说成“经济胁迫”,还把中国贴上“高风险国家”“不可信赖”“不适合做贸易伙伴”的标签。她说这事会让全世界看清中国真面目,很可能加速各国摆脱对中国供应链的依赖。她还拉出一堆旧例子,说澳大利亚葡萄酒、台湾地区菠萝、立陶宛牛肉、日本海鲜这些被“胁迫”的产品,现在都抱团取暖,开拓中国以外的市场,一起对抗所谓“不公正压力”。这话听着就典型双标,日本政客可以随便在台湾问题上放狠话,中国维护核心利益的反制就成了胁迫。 她帖子里列的例子,其实经不起细看。澳大利亚葡萄酒那事,是因为澳方先在新冠溯源、香港、新疆等问题上跟中国对着干,中方才反制酒类进口,澳酒商后来转战欧美东南亚市场,销量反而回升了。台湾地区菠萝是2021年检出有害生物暂停进口,当地果农赶紧开拓日本、新加坡等地销路,日本还专门包机运菠萝。立陶宛牛肉是立方允许台湾地区设所谓“代表处”,中方降级外交关系,顺带暂停部分进口。这些案例里,受影响产业都没坐以待毙,都积极找新买家,分散风险,但把这说成“互相扶持抵制不公正胁迫”,完全是站在西方那一套叙事里,忽略了起因都是那些国家或地区先挑事、先违反一个中国原则或贸易规则。 现实情况是,日本水产业这次受伤最重。中国以前占日本海产品出口五分之一以上,2022年北海道扇贝对华出口430亿日元,占当地出口七成。暂停进口后,日本农林水产省忙着评估损失,企业开会研究转销欧美,渔业协会紧急找新渠道。北海道渔港船停一堆,工人愁眉苦脸,冷库里扇贝海参堆着没人要。日媒自己都报,影响远比想象大,好多中小企业本来指望中国市场翻身,现在又得从头来过。 日本政府表面低调,不敢公开批评中国暂停进口,怕关系更糟,但私下咬牙切齿,说撤回高市言论不可能。外务省派人去北京沟通,金井正彰局长跟刘劲松司长谈的时候,日方反复解释高市言论没变政府立场,中方则要求必须撤回。会谈后中方媒体放出照片,日方官员鞠躬啥的,日本官房长官还得出来抗议说媒体安排没协调。整个过程,日本想两头哄,既不想在台湾问题上让步,又怕经济吃亏,结果两头不讨好。 说到底,高市早苗上台才一个月,就在台湾问题上踩红线,搞得中日关系倒退好几年。日本右翼政客像菅野志桜里这种,习惯了日本可以随便说,中国不能还手,一还手就喊胁迫,这逻辑从小就站不住脚。国际社会看得很清楚,谁先挑衅谁后反制,一目了然。