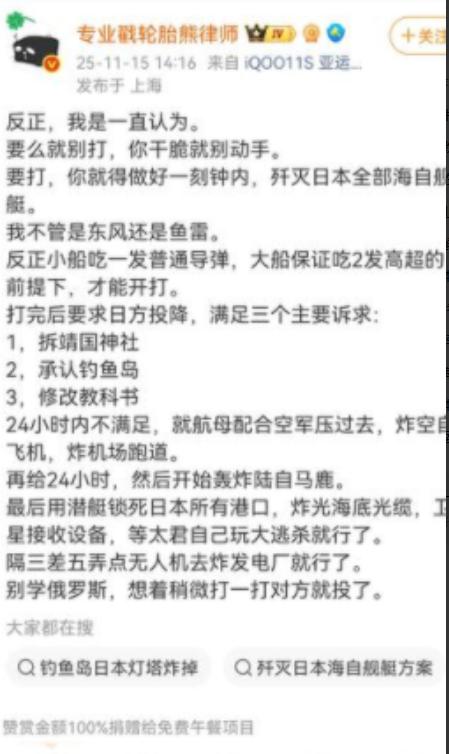

要么彻底不动手,一旦决定行动,就必须在最短时间内让对方失去反抗能力,绝不能给对方喘息的机会。千万别学俄罗斯,想着稍微打一打对方就投了。 曾经有过这样的战争案例,作战时没有彻底摧毁对方的指挥核心和物资补给渠道,总想着留有余地,结果让对方缓过劲来,还引来外部势力的支援,最后战争陷入长期消耗,自己也陷入被动局面。 这种快速解决战斗的底气,来自三个关键支撑:能全程掌握对方动向、攻击方式更具优势、地理位置上的天然便利。天上的卫星、空中的监测飞机、海底的探测设备形成了全方位的监测网络,对方舰艇只要离开港口,每一个动向都能被精准捕捉。 而反观另一方的海上力量,其情报传递和指挥调度大多依赖外部支持,一旦战时这些支持中断或被干扰,整个作战体系就容易陷入看不见、听不着的困境。 对方的海上装备部署存在明显的集中化问题,主力舰艇大多停靠在少数几个固定港口,平时便于集中补给维护,可到了战时,这种布局就成了容易被集中打击的弱点。 而且这些舰艇之间的协同配合能力有限,面对多方向、大规模的攻击时,拦截能力明显不足,尤其是面对那些速度极快、飞行轨迹难以预测的武器时,几乎没有足够的反应时间。 现代快速打击有着清晰的实施步骤:先通过隐蔽的空中装备摧毁对方的监测和指挥设施,让其整个作战体系陷入混乱; 接着从高空发射速度极快的武器,不给对方拦截的机会;随后从海面发射大量攻击武器形成覆盖式打击; 最后由水下和近海的装备进行补充攻击,清理掉漏网之鱼。整个过程被严格控制在一刻钟内,前3分钟重点摧毁指挥和监测系统,中间5分钟集中打击港口内的舰艇,最后7分钟清理海上残余目标。 从装备生产和持续作战能力来看,一方拥有完全自主的生产体系,各类作战装备都能实现批量制造,战时可以快速补充损耗;而另一方的核心装备部件大多依赖进口,一旦供应链被切断,就很难维持长期作战。 同时,作为岛国,其生活和作战所需的关键物资大部分都要通过海上运输,一旦这条运输线路被切断,后续的作战和补给就无从谈起。 公开的军事演习和装备测试数据显示,多款关键攻击武器的性能已经得到充分验证,有的能从远距离精准命中移动目标,有的能贴近海面飞行躲避监测,还有的能以极快的速度突破防御,这些装备的实际效能都有官方公开的测试结果作为支撑。 这种快速打击能力的核心意义,在于不给外部势力介入的时间窗口。一旦冲突拖入长期化,外部势力就可能趁机提供情报、输送武器,让简单的对抗变得复杂。 而在一刻钟内结束战斗,能让对方迅速意识到反抗的无效,也让其他试图介入的势力来不及反应,最终通过展示绝对实力,降低冲突发生的可能性。