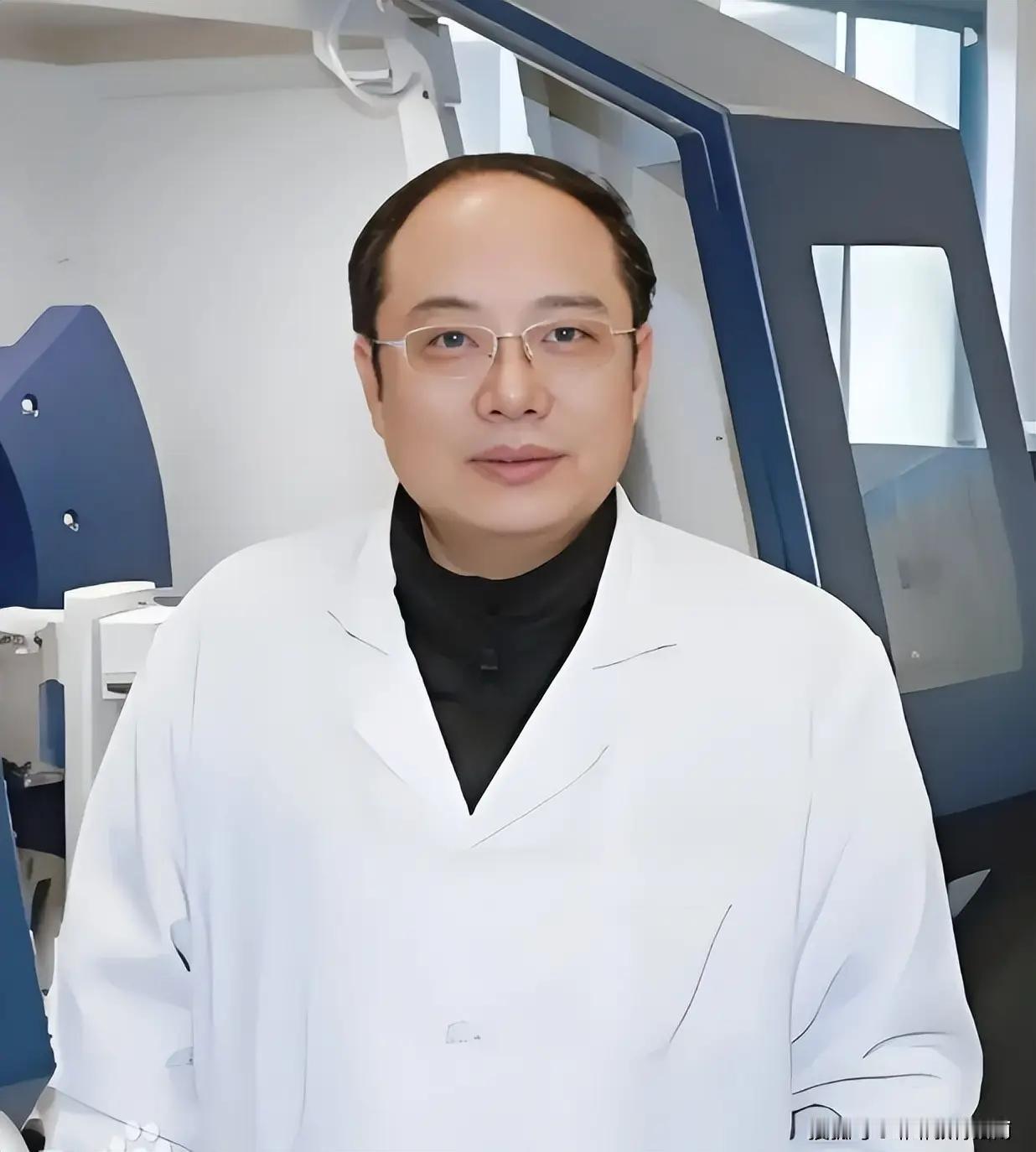

这事儿简直是把人惊得下巴都掉了!一个大学的博士生导师,一个顶着各种光环的引进人才,居然是个高中毕业生。 这几天,关于江苏科技大学郭伟事件的讨论,简直是铺天盖地。 根据江苏科技大学11月18日发布的官方通报,这位所谓的首席科学家、博士生导师郭伟,存在“严重学术不端行为”。 学校已经跟他解除了聘用协议,并且这事儿已经不是学校内部处理那么简单了,公安机关都介入立案侦办了。 事情闹得这么大,央视都下场了。媒体一深挖,好家伙,真相简直比小说还离奇。 郭伟对外宣称自己是1994年的“陕西省高考状元”,毕业于西安交通大学,还手握澳大利亚和日本两所名校的博士学位。 结果呢?真实情况是,他高考分数只有300多分,连个专科线都没上。 他那些闪闪发光的头衔,比如“俄罗斯工程院外籍院士”,听起来唬人吧? 有媒体爆料,这玩意儿可能是他花了5万美元“赞助费”,通过中介买来的。 至于所谓的“德国国家科学院高级研究员”之类的身份,更是查无此人。这包装术,简直是大师级别的。 我们很难想象,一个连基本学历都是伪造的人,是如何在中国一所知名高校里,摇身一变成为博士生导师的。 他不仅指导着博士生的学业,还拿到了令人咋舌的优厚待遇。 学校给他开出了1580万元的一揽子计划,里面包括300万的安家费,每年140万的薪水,还有1000万的科研经费。 这笔钱,可都是公共财政的钱,是纳税人的血汗钱。就这么轻而易举地,被一个骗子收入囊中。 这背后暴露出的问题,已经不是郭伟一个人的道德败坏了,而是整个高校人才引进机制的巨大漏洞。 审核机制形同虚设,这六个字,恐怕是对这件事最精准的概括。 有人可能会问,难道就没有人发现破绽吗?当然有。 据说郭伟在一些学术会议上,英语说得磕磕巴巴,讲课也只会照着PPT念稿子,完全没有一个“首席科学家”该有的样子。 这些明显的疑点,为什么就没人当回事呢?难道那些光鲜的“海外头衔”,就像皇帝的新衣,没人敢去戳破? 这就是问题的核心了。长期以来,国内某些高校为了冲刺“双一流”,提升排名,对所谓的“海外高层次人才”简直是到了盲目崇拜的地步。 只要你有个“洋博士”、“外籍院士”的帽子,似乎就能一路绿灯。至于你这帽子是真是假,学术能力到底如何,反而成了次要问题。 这种“唯帽子论”的评价体系,简直是荒唐至极。 它不仅给了郭伟这样的骗子可乘之机,更是对国内辛辛苦苦培养的本土人才一种极大的不公平。 凭什么一个靠造假包装出来的“海归”,就能轻松碾压那些踏踏实实做学问的“土博士”? 郭伟的学术成果也很有意思。他声称发表了180多篇SCI论文,其中不乏《Nature Materials》这样的顶级期刊。 但实际上,能查到的只有80多篇,很多还发在那种交钱就能发的“掠夺性期刊”上。 他的H指数只有可怜的3,而一个正常的教授,这个数字至少要大于15。这数据对比,简直是赤裸裸的嘲讽。 更可怕的是,郭伟还利用高校的身份,在外面关联了7家企业,为自己的商业活动背书,涉嫌套利超过2000万元。 他已经不仅仅是一个学术骗子,更是一个深谙规则、游走在灰色地带的“生意人”。 他与校内外的某些人,是不是已经形成了某种利益共同体?这恐怕需要更深入的调查。 现在,江苏科技大学声誉扫地,间接损失估计上亿。 那些被他“指导”的博士生,学业被耽误,需要重新更换导师,他们又该找谁说理去? 一个人的骗局,最终伤害的是整个系统的公信力。 这件事过后,公众还怎么相信高校里那些所谓的“专家”和“学者”? 高校应该把那些从国外回来的都清查一遍。这句话听起来有点极端,甚至有点“一竿子打翻一船人”的味道。 但在郭伟事件之后,这似乎成了一种必要的“刮骨疗毒”。 我们并不是要否定所有海归人才的贡献,而是必须正视,引进机制中存在的巨大风险。 教育部在2013年就发过文件,要求全面核查引进人才的教育背景和学术道德。 可为什么这么多年过去了,江苏科技大学连最基本的学历认证(比如通过教育部留学服务中心核实)都没做? 这暴露出的,是“重引进、轻考核”的普遍性问题。政策挂在墙上,却没人真正去执行。 如今,亡羊补牢,为时未晚。事件曝光后,教育部强调要推行“穿透式核查”,建立“审核责任追究制”。 公安部的介入,更是将学术造假上升到了涉嫌诈骗罪的刑事层面。 这无疑是一个强烈的信号:学术圈不是法外之地,靠骗术混日子,终将付出沉重的代价。