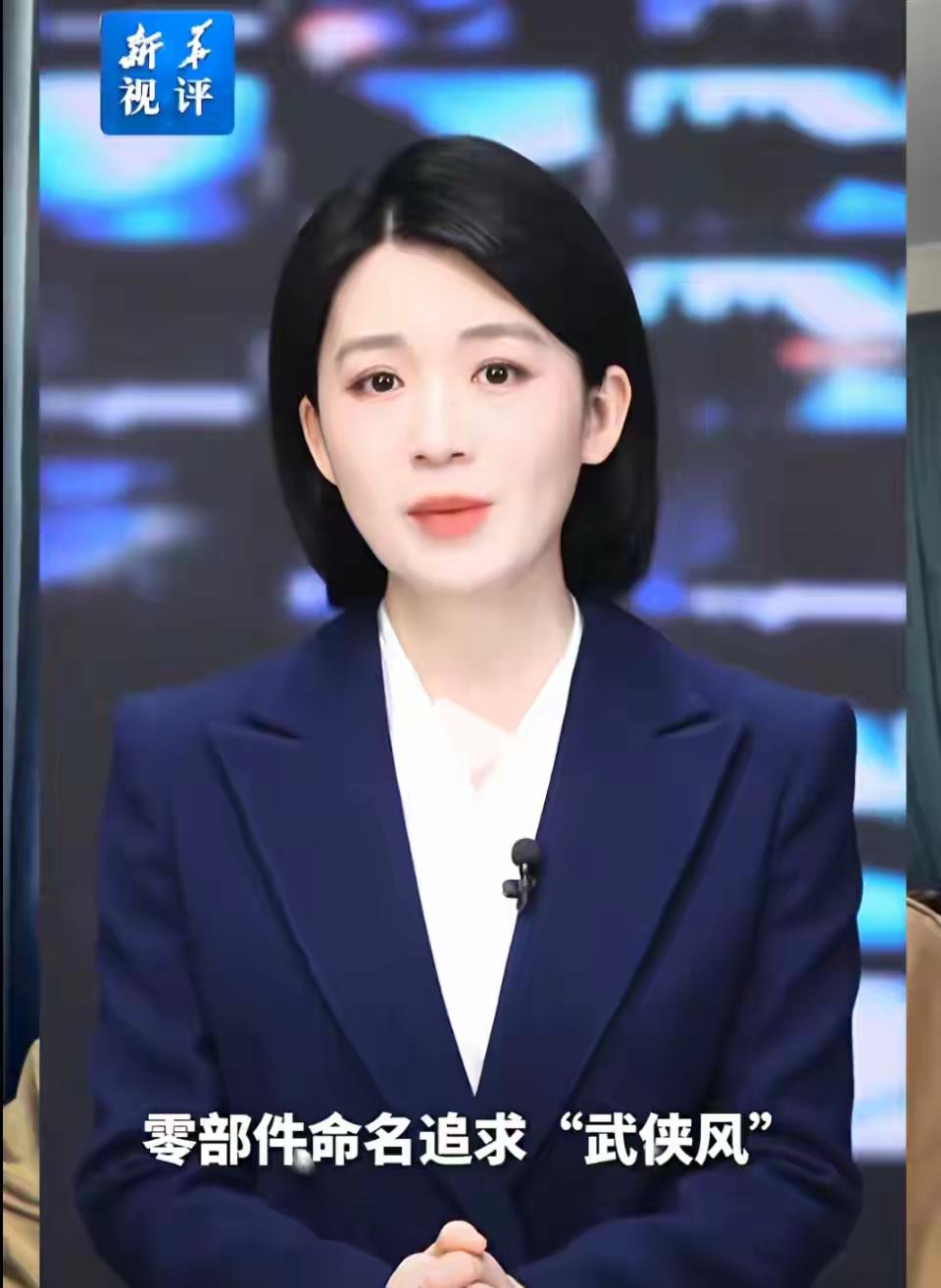

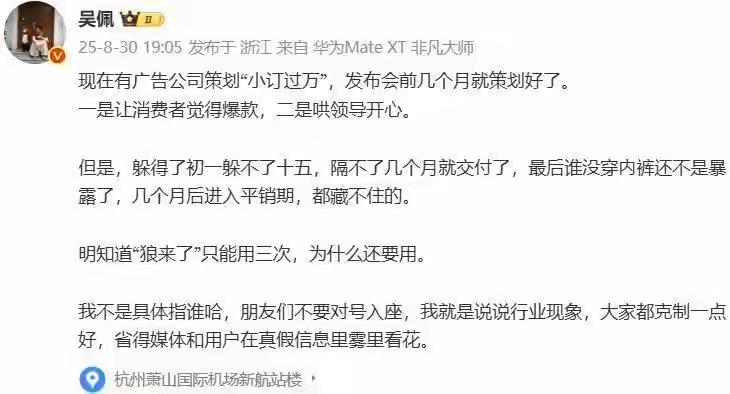

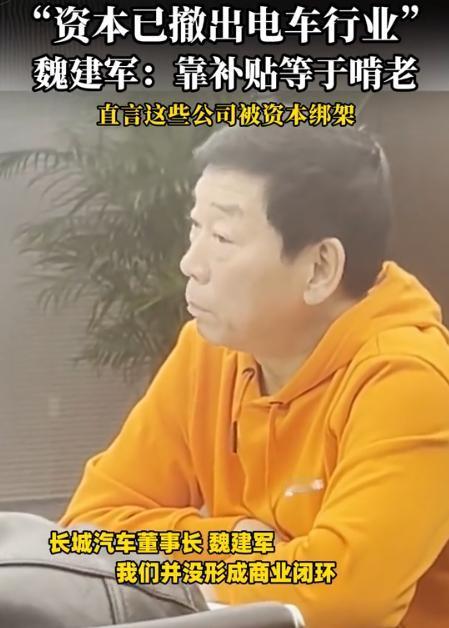

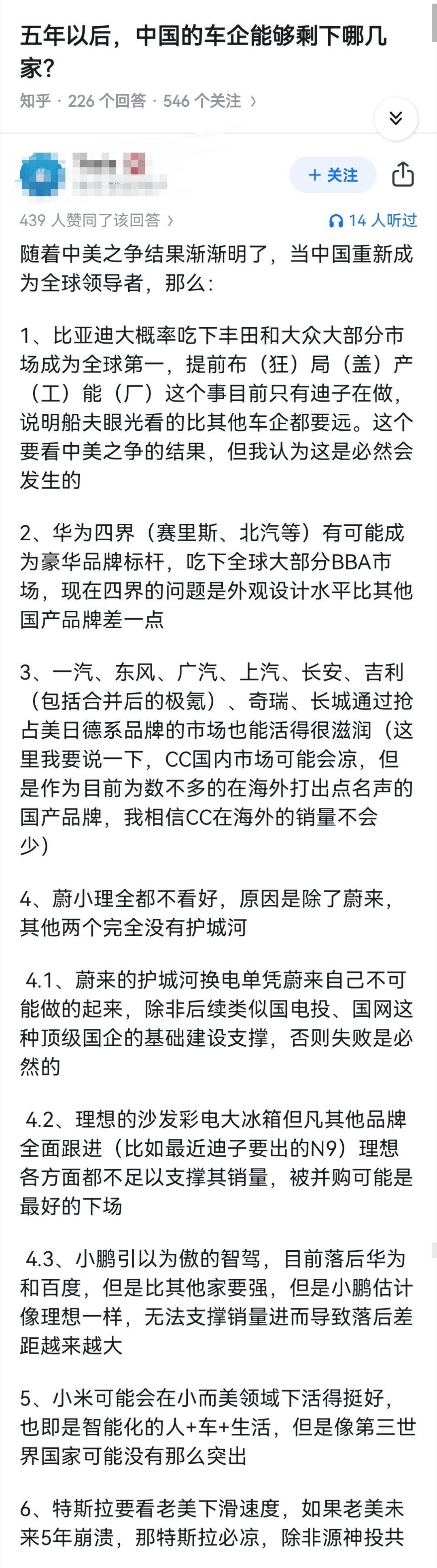

说了也没用!央媒“点名”新能源车企,零部件“武侠风”说谁呢?说了也没用?央媒痛批新能源零部件“武侠风”,剑指的何止是命名乱象 近期,央媒公开点名新能源车企的零部件“武侠风”命名乱象,“龙鳞电池”“天眼智控”“凌波微步底盘”“玄武车身”等花哨名称被推上风口。不少消费者吐槽“听着像武侠小说招式,完全看不懂实际功能”,而行业内却依旧跟风效仿。这场看似关于命名的争议,背后实则暗藏对行业浮夸营销、技术透明缺失的深层拷问。 新能源汽车行业发展初期,创新命名确实能快速吸引关注。但随着市场竞争加剧,“武侠风”命名逐渐变味:有的车企将普通的电池包防护结构包装成“龙鳞甲防护系统”,把常规的车身刚性优化称作“玄武架构”,甚至将基础的车道保持功能命名为“凌波微步智驾”。这些名称脱离技术本质,让消费者难以判断零部件的真实性能,选购时只能依赖营销话术。 央媒批评的核心,远不止命名花哨那么简单。一方面,信息不对称加剧消费焦虑。对于普通车主而言,电池能量密度、车身抗扭刚度、智驾硬件配置等才是决策关键,但“武侠风”命名模糊了核心参数,反而让消费者陷入“名词陷阱”。有车主吐槽:“买完车才知道,所谓‘麒麟电池’和普通三元锂电池的核心差异仅在封装工艺,却多花了两万块溢价。” 另一方面,营销内卷挤压技术研发空间。部分车企将大量资源投入到概念包装中,而非核心技术突破。某行业数据显示,2023年部分新能源车企的营销费用占比高达营收的15%,而研发投入占比不足8%。这种“重营销、轻研发”的倾向,导致行业陷入“命名比技术先进”的怪圈,长远来看会阻碍产业高质量发展。 更值得警惕的是,命名乱象可能引发行业信任危机。当“武侠风”名称泛滥,消费者发现实际体验与宣传严重不符时,会对整个新能源汽车行业产生质疑。此前某车企的“乾坤挪移充电技术”被曝光实际充电速度与普通快充并无差异,不仅引发车主集体投诉,更让品牌口碑一落千丈。 央媒的点名并非否定创新,而是呼吁行业回归理性。新能源汽车的核心竞争力终究要靠技术实力说话,而非营销噱头。事实上,真正赢得市场认可的技术,往往有着简洁明了的命名,比如比亚迪的“刀片电池”(明确指向电池结构创新)、特斯拉的“4680电池”(以尺寸参数命名),既直观传达核心信息,也彰显了技术自信。 对于车企而言,摒弃“武侠风”命名乱象,关键要做到三点:一是技术透明化,用真实参数和实测数据替代花哨名词;二是营销务实化,将资源投入到技术研发和用户体验提升上;三是沟通通俗化,用消费者易懂的语言解读技术优势。只有让技术回归本质,才能推动行业健康发展。 消费者也需保持理性,购车时不应被花哨名称迷惑,而应聚焦核心技术参数、安全测试结果、用户真实口碑等关键信息。当市场不再为“武侠风”买单,车企自然会从营销内卷转向技术深耕。 央媒的“点名”绝非“说了也没用”,而是给行业敲响了警钟。新能源汽车行业要实现长远发展,不能依赖概念炒作,而需以技术创新为根基,以透明诚信为准则。唯有摒弃浮夸营销,回归造车本质,才能真正赢得消费者信任,推动中国新能源汽车产业行稳致远。