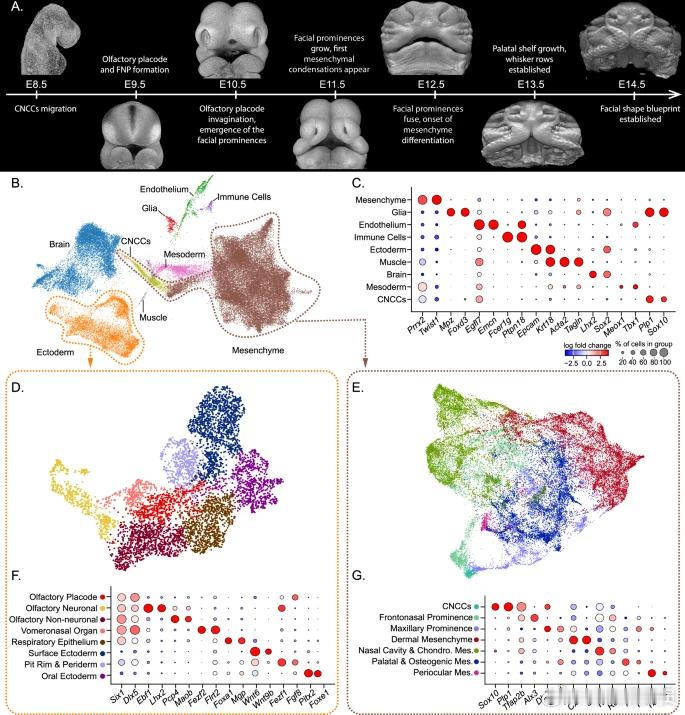

Nature子刊:面部形状的形成机理被揭开!11月18日,发表在 Nature Communications上的一项新研究,阐明了动物面部特征如何以复合方式形成和遗传,为人类面部多样性及先天缺陷提供了新的见解。人们的脸庞是身份的核心,承载着独特的遗传印记。科学家们通过破解小鼠面部发育的奥秘,意外找到了解开人类千姿百态面容形成机制的关键钥匙。在胚胎发育过程中,所有脊椎动物都遵循相似的“施工蓝图”。其中颅神经嵴细胞如同万能建筑师,它们迁移到特定位置后分化成骨骼、软骨等组织,通过面部隆起部位的生长融合,逐步塑造出基本面容轮廓。然而,这套精密系统如何产生如此丰富的面部变异,始终是未解之谜。研究团队首次以单细胞精度绘制了小鼠面部发育的动态图谱。他们发现看似均匀的面部间充质细胞,实际上存在着严格按空间位置划分的分子特征。这些携带不同“位置密码”的细胞群体,如同接受不同施工图纸的建筑队,各司其职地构建特定面部区域。更令人振奋的是,当科学家将这些发现与人类基因组数据对接时,发现了跨越物种的共通规律。通过整合全基因组关联分析,他们成功将影响人类面部特征的遗传变异——从眼睛间距到下巴轮廓——精准对应到特定的发育细胞群体。这解释了为何孩子会继承父母双方的特征组合:不同遗传指令各自调控不同区域的形态塑造,最终融合成独一无二的面容。这项突破性研究不仅建立了面部多样性形成的全新理论框架,更为先天性面部缺陷的成因提供了关键线索。许多导致面部畸形的基因突变,正是通过干扰特定细胞群体的发育程序而发挥作用。生命在亿万次细胞分裂中精确执行着遗传指令,既保持种族特征又创造个体差异。这项研究揭开了面部塑造神秘面纱的一角,让人类在认识自我、战胜先天疾病的道路上迈出了重要一步。