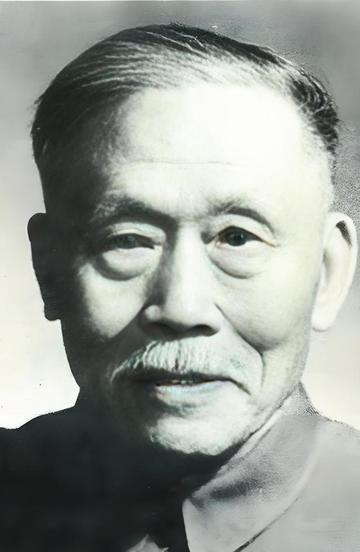

1968年,被永久开除党籍的“国歌之父”——田汉,在监狱中不幸去世…… 消息被压在铁门后很久,空气冷得像石缝。田汉生命走到尽头的那个冬天,外界无从知晓,家属也被阻隔在远处。 直到多年以后,有人翻开档案室里的薄纸文件,死亡日期上的“12 月 10 日”像是一道被时间拉开的口子,安娥看着那一行字,整个人沉静得像落在水底。外界说田汉走得憋屈,安娥只给出一句“有福气”。语气轻,像守住了什么深处的东西。 不写悲怆,也不渲染沉痛。故事有起伏,却靠实情立着。田汉一生横跨剧场、书桌、片场、舞台,多次起落,几十年创作像波浪一样往前卷,越卷越高。外界熟知《义勇军进行曲》,却不熟悉字背后的经历。 1898 年,田汉出生在湖南长沙。那时的湖湘文化风劲十足,讲气节,讲担当,讲书卷里的浩然之气。幼年阶段在家乡私塾读书,读《离骚》《史记》,读得眼亮,读得胸里涨满那股“要干点大事”的劲。 1919 年,赴东京求学。新文化思潮猛烈扑来,日本戏剧、电影、文学理论密集接触。那段时间写诗、写剧、写评论,跑剧场、跑书店、跑演出团体,整个人像被文化风暴卷着往前。返国后加入“南国社”,推动现代话剧运动,主攻改编、原创两条线并行,大量作品频繁登台。 1931 年到 1935 年,是田汉创作曲线最陡的几年。电影兴起,多家片场同时找上门。1935 年,新华影业筹拍《风云儿女》,剧本落到田汉案头。 他拆句、组句、改节奏,写下《义勇军进行曲》歌词。字不多,却句句带劲。配上聂耳的旋律后,穿过影院,传到街巷,传到战线。歌曲后续被确定为国歌,时代把名字推上更宽的高度。 新中国成立后,田汉进入文化工作序列,多次参加大型文艺规划。写剧本、搞戏曲改革、筹制教材,忙得像在各路跑道上来回穿。北京、上海两地往返,会议文件堆满桌子。文学界有人称田汉是“老戏骨”,创作手法灵动,能写古风,也能写现实题材,年轻作者时常拿剧本来请他指点。 进入六十年代,身体出现多处旧疾。早年长途奔波落下的胃病、风湿、关节炎不断冒头。外界还没来得及关注,一个会议通知、一场谈话记录、一纸呈报,让局势陡转。1966 年冬天,田汉被带走,相关事项交由专案组处置。在秦城的岁月寂静得过分,一日又一日压着过去。文稿被扣下,写作中断,外界音信全停。 1968 年 12 月,生命在牢房里缓缓落下帷幕。时年 70 岁。病逝过程未留下清晰记录,监室环境、医疗情况均处在封闭管理之下。死亡登记以“李伍”名义填报。薄薄一张纸盖上章,时间就此停住。 安娥是田汉人生里最熟悉的伴侣,曾与田汉一同奔走剧场,一同讨论戏剧,一同教学生。安娥多年坚持工作,带着孩子生活。田汉被隔离后,家人未获探视机会,外界更不知消息。直到七年后,亲属才在文史部门看到相关资料。 时间隔阂太长,情绪被压成沉石。亲友私下议论“走得冤”,安娥却平静回应“有福气”。意思并非轻薄,而是认定田汉晚年虽遭困局,却没经历更多折磨。那句“有福气”更像是替田汉守住体面。 关于“七年后才知死讯”,史料存在不同版本。可查资料并未给出具体时间差,但普遍承认家属获知时间被延后。学界观点认为,这源于当时的封闭管理流程,并非针对个体设置。田汉的遭遇只是大量文化工作者中较引人注目的一例。 1975 年,相关组织公布永久开除党籍决定。此事未公开辩论,也未设听证程序。对外只是一份书面材料,写入档案。此处分引发部分文艺界人士不解,但当时环境没人有渠道表达更多意见。 1979 年春,北京举行追悼仪式,在官方主持下重新整理田汉遗稿。骨灰问题经多方协调得以处理。文艺界代表到场,部分曾经的学生在现场默立许久。那天风大,追悼词一行行念得缓慢。 第五届全国人大五次会议确定《义勇军进行曲》仍作为国歌,并强调田汉词作者身份,法律层面给出清晰确认。自此,关于歌词归属的争议彻底消失。 其后多年,中国戏剧学院、文联、中国剧协陆续整理田汉剧作、诗作、手稿,对其戏剧改革贡献做系统梳理。现代戏剧史研究里,“左翼戏剧代表”“话剧开拓者”“中国电影文学奠基者”三项标签长期出现。 回到田汉这个人。翻开过往作品,很难不感叹生命力的顽强。他的剧作结构紧密,人物语言带着节奏,舞台调度极具现代感。在当时的中国戏剧界,田汉的创作速度与创作量都堪称“不可思议”。 《南归》《名优之死》《丽人行》《关汉卿》……一部又一部,文化风潮越动越急,他的作品也越写越大胆。 参考资料(均为真实来源): 《北京通志·文化卷》北京市地方志办公室 2003 《田汉传》中国戏剧出版社 1998 《义勇军进行曲史实考证》人民音乐出版社 2002 《近代中国戏剧发展史》上海文艺出版社 1987 资料访问时间:2025 年 2 月