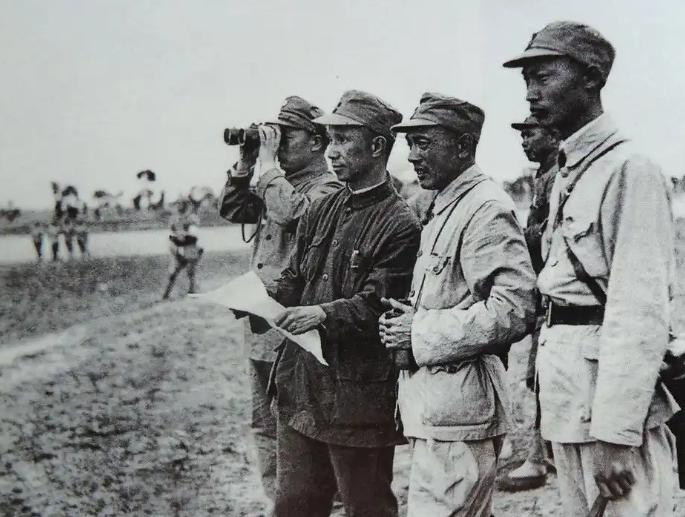

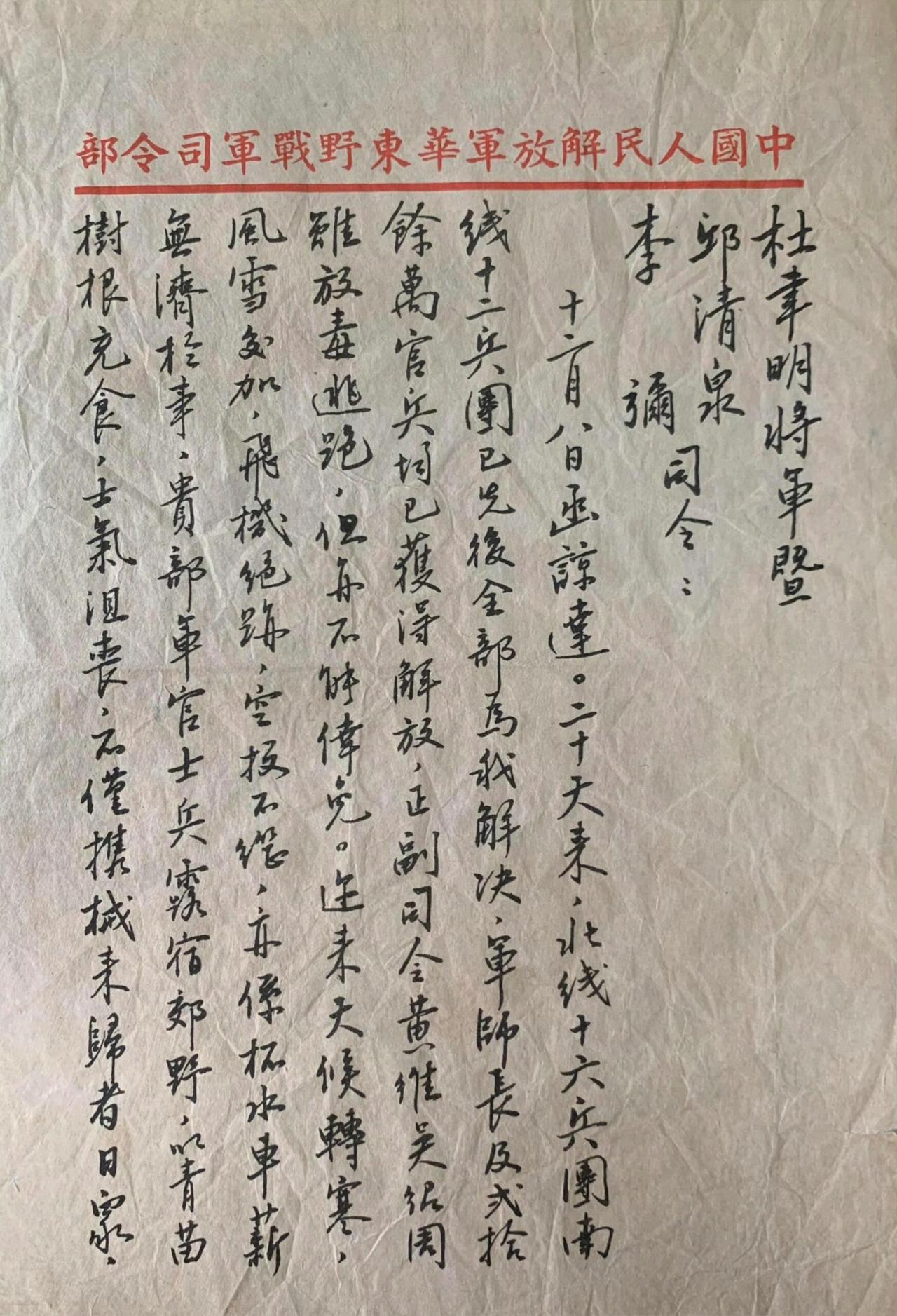

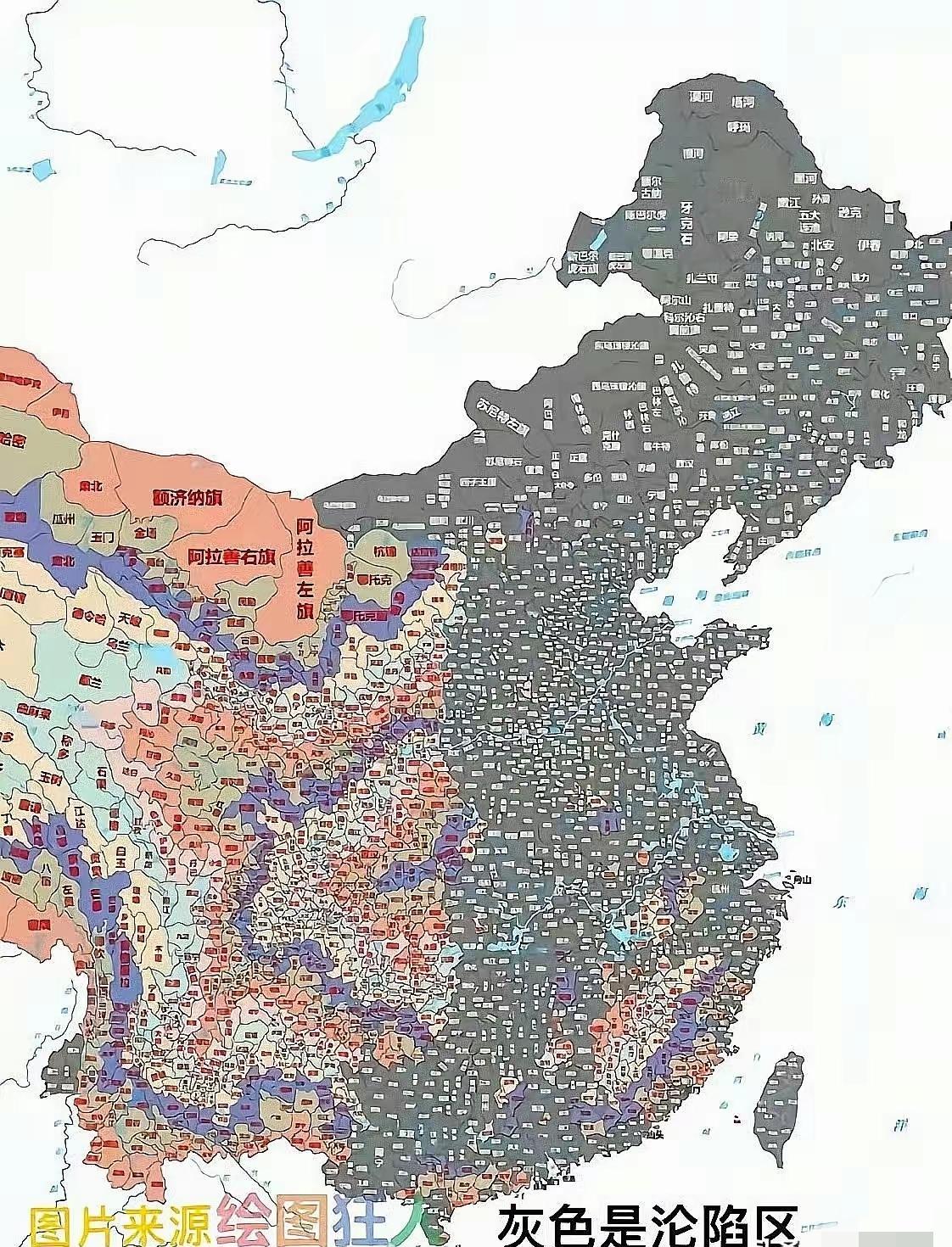

1949年初冬,淮海战役进入最后阶段,战场硝烟未散,尸体遍地,空气中弥漫着血与火的味道,然而就在这片刚刚结束激战的土地上,解放军却做了一件令人匪夷所思的事。 他们不是忙着收复阵地,也不是第一时间清理战场,而是带着工具,走进一处又一处的临时埋尸坑,把一具具国民党士兵的尸体挖出来,逐一辨认,只为确认一个人——邱清泉,第五军军长是否已经阵亡。 为什么要如此大费周章?一个国军将领的生死,真的值得这样大动干戈?这背后的故事,比战场本身更加扑朔迷离。 邱清泉是江苏青浦人,出身黄埔军校第四期。他不是那种靠关系上位的“公子哥”,而是典型的战场型将领。 抗日战争期间,他在台儿庄浴血奋战,打得日军心惊胆寒,一度被誉为“抗日名将”,在国民党军队内部,邱清泉一直是蒋介石心腹,被称为“蒋家军”骨干人物。 1948年蒋介石面对人民解放军节节胜利的态势,急调邱清泉率其第5军投入淮海战役,试图扭转战局。邱清泉奉命驰援黄百韬兵团,在徐州外围与解放军展开激战。 然而面对人民军队的围追堵截,第5军逐渐陷入孤军之境,最终在双堆集战役中,第5军全军覆没,邱清泉生死未卜。 这就是问题的关键,战场上尸横遍野,但唯独找不到邱清泉的尸体,这件事让解放军高层高度重视,因为以邱清泉的地位,他若侥幸突围,或被策反,或回归国民党高层,后果都不容小觑。 战后不久,鲁南某地,解放军组织了一个临时辨认小组,这群人每天的任务就是:前往战场边缘的临时埋尸区,一坑一坑、一层一层地将尸体重新挖出。 这些尸坑大多是战后就地掩埋的,埋得匆忙,甚至有些还没完全掩盖完,尸体已开始腐烂,气味令人作呕,有人戴上手套,有人用布捂住口鼻,但仍然难以忍受。可他们没有丝毫退缩,因为这是任务——必须找到邱清泉。 他们带着一叠照片,甚至还有从俘虏口中获得的线索:邱清泉身高约1米75,头发略微花白,伤过右腿,牙齿有金属填补物,他穿着将官制服,佩戴着限量制作的“青天白日”勋章……这些细节成了辨认的关键。 关于邱清泉的死,曾经有两个版本在战场上传得沸沸扬扬,一个说法是他在突围失败后饮弹自尽,他坐在一辆被炸毁的吉普车上,拔枪对准自己的太阳穴,结束了生命,这一说法最早来自几名俘虏士兵,他们声称亲眼所见。 另一个版本则更具传奇色彩:邱清泉并未死,而是化装成普通士兵,混入俘虏中,企图伺机逃脱,这个说法在战后曾让解放军警惕了很长一段时间,甚至有人怀疑他可能已经潜逃回台湾。 终于在连续几天的搜寻之后,一名解放军战士在一处偏远的掩埋坑中发现了一具异常的尸体。 这具尸体与众不同,被单独用军毯包裹,身上穿着将官制服,左胸佩戴着“青天白日勋章”,手中还紧紧握着一枚破碎的怀表。 辨认小组立刻赶到现场,根据牙齿特征、腿部旧伤及衣物特征,几经确认后,终于认定:这正是第五军军长邱清泉的尸体。 消息很快上报,整个战区都松了一口气,那场持续数天的“挖尸行动”也终于画上了句号。 邱清泉的死,标志着黄维、杜聿明、黄百韬等国军高级将领彻底失去最后一张王牌,第五军被誉为“国军精锐之花”,其军长阵亡,对国民党军心打击极大。 从某种意义上说,他是为蒋家王朝殉职的最后将军之一,他并非无能,也不是贪生怕死,相反,他是战场上最敢冲锋的一批人,但就是这样的人,在那样一个政治混乱、军事失衡的时代,也只能成为历史的注脚。 他的死被解放军视为胜利的象征,却也让人感慨:一个有血有肉、有信仰、有战功的将领,终究敌不过时代的巨轮。 那场在尸坑中寻找一个敌方将领遗体的行动,表面看是冷血的战后操作,实则却是历史的精准对焦。 解放军不是为了炫耀胜利而去确认邱清泉的死亡,而是为了划清一段历史的终点线,一个人死了,战争却还在继续;一场战役结束了,新的政治格局才刚刚开始。 邱清泉的尸体被找到那一刻,不只是一个军长的终结,而是国民党精锐部队的崩塌象征,更是旧时代军人精神的一次集体谢幕。 在双堆集的泥土下,埋葬的不只是尸体,还有整个民国军队最后的骄傲,而解放军那场“怪事”般的找尸行动,也因此成了淮海战役最隐秘、最具象征意义的一幕。 参考资料: 《淮海战役史料汇编(6)·将领卷·第二篇·国民党军参战部队将领》抗日战争与近代中日关系文献数据平台 [引用日期2025-03-14] 《文史资料选辑·第21辑·邱清泉第二兵团被歼记》抗日战争与近代中日关系文献数据平台