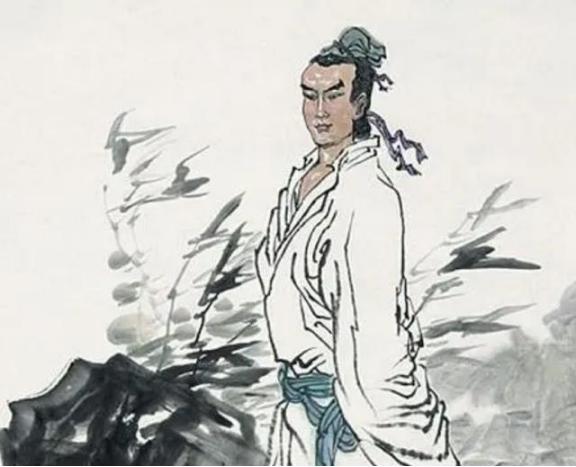

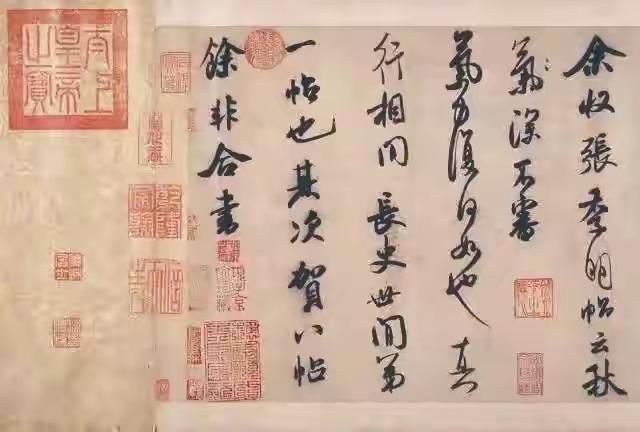

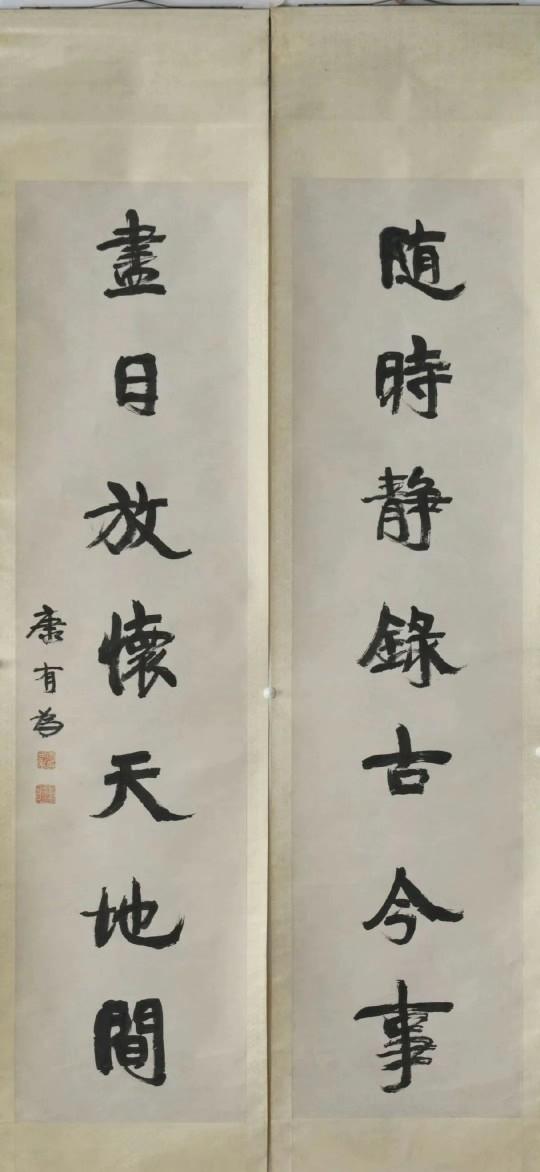

“诗鬼”李贺只活了27岁,短短四句诗,却惊艳了千年 唐中叶的诗坛,风头虽不如开元天宝那阵子猛,但总有那么些奇人异士冒尖儿。李贺就是其中一个,790年出生在河南福昌昌谷,那地方山清水秀,村里人靠几亩薄田过日子。他的家本是李唐皇室远支,祖上风光,可到他爸李晋肃那辈,早落魄了,勉强凑合着活。 李贺从小就显出诗才,七岁能作诗,家里人看他天天琢磨字句,都乐坏了。他出门总带个小锦囊,灵感一来就记下来,晚上整理。母亲心疼,说这孩子怕是要把心血都耗尽了。成语“呕心沥血”就是从他这儿传开的。他的模样也特别,瘦高个儿,眉毛连成一线,手指长长的,在长安城里一说“诗鬼”,大家就知道是李贺。 十八岁那年,元和二年,李贺拿着自己的《雁门太守行》去找韩愈。韩愈一看开头“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”,就拍案叫绝。从那起,李贺进了韩愈的圈子,名声渐起。韩愈欣赏他这种有真才实学的年轻人,还帮他引荐了不少人。 元和五年,李贺二十一岁,为父守孝三年刚满,就去赶河南府试,轻轻松松过了。考官看他的卷子,直夸才高。那时候他满心以为年底进京殿试,就能一步登天,入仕为官。谁知开考前,城里传开闲话,说他爸叫晋肃,跟“进士”音近,按老规矩得避讳,不能考。那些传话的,多是眼红他才华的同窗,在茶馆酒肆里嚼舌根。 李贺急了,找韩愈帮忙。韩愈气不过,写《讳辩》说,爸叫仁,儿子就不能做人了?可朝中规矩大,孝道重,李贺只好作罢。这事儿对他打击不小,好好一个苦读二十年的书生,就这么断了科举路。搁谁都得窝火啊。 次年,元和六年,韩愈又帮他弄了个奉礼郎的差事,从九品小官,主要管朝会祭祀的礼仪。活儿清闲,可李贺志向高远,这哪够他施展的。他在长安待了三年,诗里透着愁绪,像“长安有男儿,二十心已朽”,年纪轻轻就觉得空虚。 元和九年,李贺辞了官,打算回昌谷歇口气。路上他转了念头,决定去潞州投奔朋友张彻。张彻荐他给昭义节度使郗士美当幕僚,这对他来说,是离沙场最近的一次。潞州边塞,军务繁忙,李贺管文书、出主意,接触了不少军情,心胸开阔了些。 就是在潞州那几年,李贺写了《马诗二十三首》,还有那首让人过目不忘的《南园十三首·其五》。这组诗是元和六年他回昌谷闲居时陆续写的,南园就是他家附近的小园子,环境清幽,可他闲不住,总想着国家大事。诗里说,男儿为啥不带把吴钩,去收复关山五十州?请你上凌烟阁瞧瞧,那些万户侯有哪个是书生出身的? 这四句听着霸气,实则饱含家国情怀。唐时藩镇割据,边关不宁,李贺虽体弱多病,上不了战场,但心系收复失地。吴钩是吴地弯刀,象征杀敌武器;关山五十州指河朔地区;凌烟阁是贞观功臣画像处,点出书生光耀祖宗的路子。他用这几句,吐槽科举不公,也喊出投身军旅建功的呼声。搁现在说,就是鼓励年轻人别光埋头书堆,多为国家出力。 李贺在潞州待了两年,元和十一年,郗士美出兵平叛,没打出成绩,全师退回洛阳。李贺也丢了幕僚饭碗,拖着病身回昌谷。南园里,他身子一天不如一天,元和十二年秋,就这么走了,年仅二十七岁。留下的诗两百多首,风格奇崛,想象力爆棚,像神话故事一样,影响了后来的李商隐他们。 李贺这辈子,家世不显,仕途多舛,可他的诗成了唐诗里的奇葩。那些负面事儿,比如科举避讳的闲话,纯属嫉贤妒能的把戏,没啥光彩。韩愈他们帮他说话,也没扭转局面。可正因为这些坎坷,他的诗才那么有味儿,接地气又深沉。 回想李贺,你会觉得,人才不光靠运气,还得有那股子为国为民的劲头。在我们当下,文化自信正热,传承古典就是一种担当。