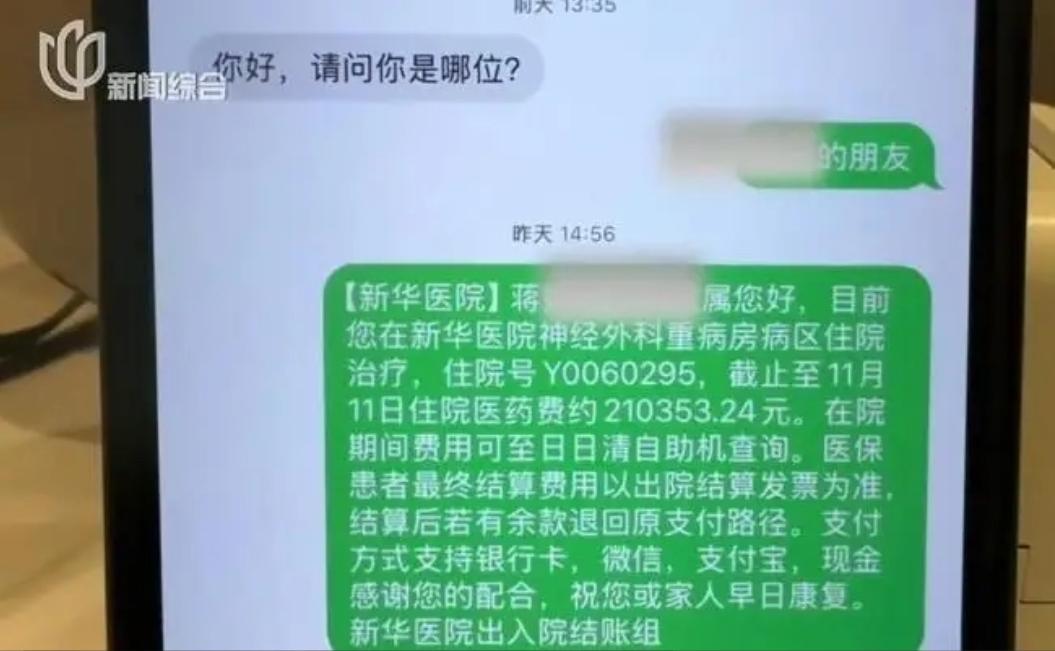

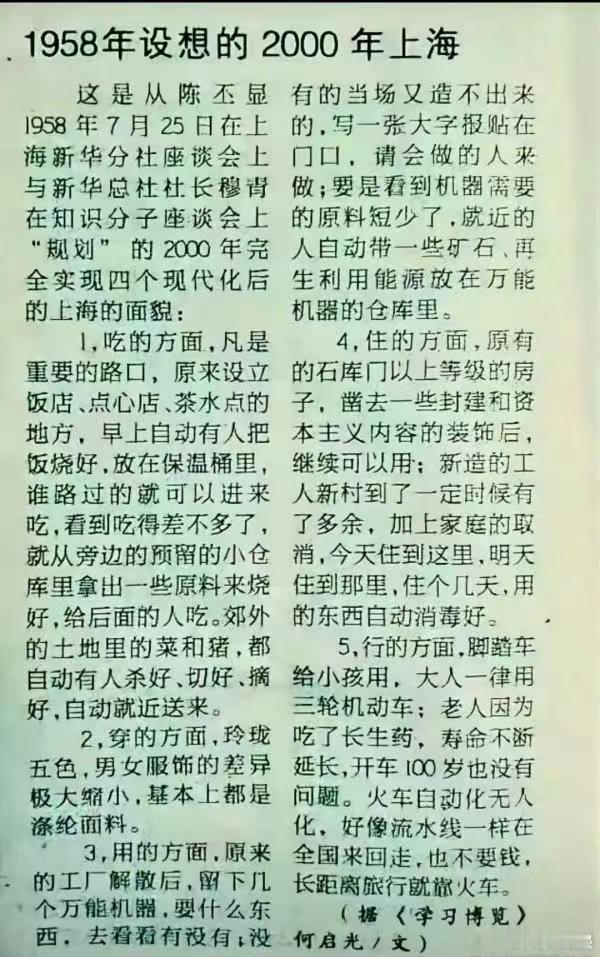

上海,46岁的蒋女士突发脑溢血,可她未婚未育,父母又已离世,无奈之下只好找她的远房亲戚吴先生签字做手术。吴先生垫付了3万元的费用,可医院又要求他继续缴纳欠下的21万余元医疗费,吴先生承担不起,想让居委会成为蒋女士的监护人,居委会也很愿意承担,于是联系蒋女士所投重疾险公司及她的工资存放银行,想先拿钱给蒋女士治病,可对方均表示,居委会没有权利。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 蒋女士的故事之所以令人揪心,是因为她的处境太典型,典型到让人忽然意识到:一个人在城市里活得再利落,到了关键时刻,可能还是会像站在薄冰上,46岁的她,一个人住,一个人上班,一个人吃饭,一个人迎来忽然袭来的头痛和眩晕,本以为只是普通的不舒服,随手请了个假,结果却像被人生按下了“惊险模式”,幸好同事们心细,觉得她没来上班又联系不上不太对劲,干脆跑一趟她家,要不是这一趟,脑出血压根没人发现,后果很难想象。 救护车的速度永远比法律条文快,蒋女士被送到医院,医生看情况危急,立刻安排做手术,可到了关键步骤,却卡在那方小小的签字栏里,手术必须有人负责签字,可她的父母早已离世,家族里本来就没多少亲戚,唯一能叫得上名字的,还是一个关系绕上三圈才能说清楚的远房亲戚吴先生,平时一年只见一次面,都谈不上熟悉,却在最危急的时刻成了唯一能求助的人。 吴先生倒是爽快,他甚至顾不上自己跟蒋女士是否“够亲”,先把字签了,再掏了三万帮忙垫上医药费,人情有时不靠亲疏,靠的是有没有那份心。但现实可比心意复杂得多,蒋女士术后情况反复,一会儿清醒,一会儿迷糊,很快就住进了ICU,一天的费用从五千到一万多,积累到二十多万的时候,医院又来找吴先生缴费,他当然想帮,可“想”和“能”是两回事,他也不是无底洞,左右为难的那种感觉,光想象都替他心累。 这时候,基层的力量站出来了,居委会愿意担起监护角色,愿意负责协调,也愿意替她跑流程,说实话这在现实中已经很不容易,但事情又在另一个环节卡住了——有心没权限,按法律规定,居委会是可以成为监护人,可要先确认蒋女士是否“丧失民事行为能力”。 这一步没走完,他们就无法替她动用保险、领工资,更无法把重疾险的理赔追到手上,保险公司照章办事,说必须满足合同条款才能赔付;银行也遵守程序,没有授权就不能动账,这些规定在平时看挺合理,可放在病房的时间线上,就显得格外僵硬。 城市节奏很快,人命却等不起,吴先生每天奔波在医院和居委会之间,居委会也在不停地打电话、走程序、找办法,像在打一场永远追不上时间的仗,救治在继续,花费在上涨,程序在排队,每个环节都想帮,却都被制度轻轻拦了一下,医护在救命,流程在慢跑,时间在倒计时,这种错位让人无力。 蒋女士的困境不是孤例,而是独居时代的一道影子,越来越多的人选择单身生活,不婚不育的人也变多,家庭链条变短后,一旦发生健康危机,“谁来签字”“谁来管钱”“谁来负责”就成了最现实的问题,许多人以为自己年纪不大,不会遇到这种极端情况,可人生的转折往往不提前打招呼。 法律其实给过答案,成年人可以提前选择自己的监护人,也可以签订遗赠扶养协议,让未来不至于掉进孤立无援的境地,很多独居者甚至不知道自己可以提前立“监护意愿”,等真正需要的时候,各种手续像一道又一道门,一个个关着。 制度不是没有,只是太多人没有提早了解,而当病床前需要那张纸的时候,一切又显得太慢、太晚,蒋女士的经历提醒大家,独居并不可怕,可怕的是把未来完全交给运气。 幸运的是,在吴先生的奔走和居委会的努力下,蒋女士的情况总算传来好消息,她脱离了危险,虽然恢复情况还未知,但至少赢回了时间,而那些被她经历照亮的问题,也应该成为社会下一步必须面对的现实:规则要有,温度也不能缺;流程要严谨,救命的速度也得跟得上;那些在城市里独自生活的人,既需要自由,也需要制度兜底的安全感。 对此,大家有什么看法呢?