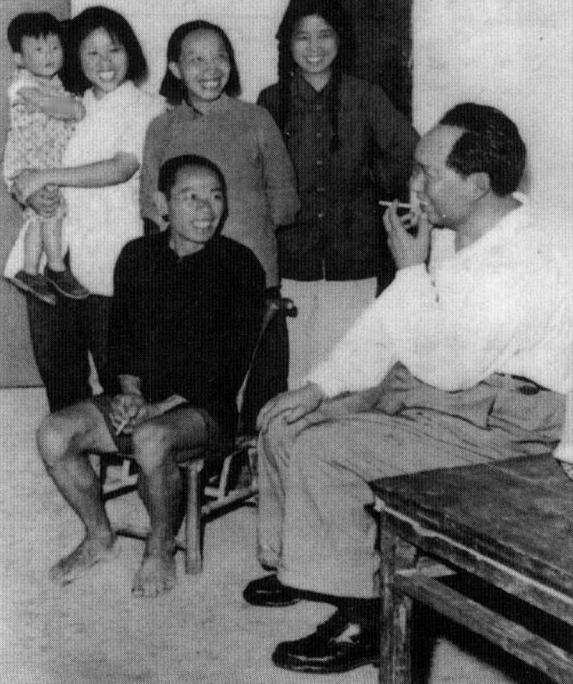

1959 年,离开故乡韶山 30 多年的毛主席,终于回到了这片魂牵梦萦的土地。这一次回来,他没有兴师动众的排场,心里最牵挂的,是乡亲们的日子过得好不好。 刚安顿下来,他就主动提出要找当地各级负责人和乡亲们聊聊,虚心听取大家的真实想法。谁也没有想到,身为国家领袖,回到家乡首先要做的不是休憩,而是把乡亲们的冷暖放在第一位。 座谈会上,毛主席开门见山,用一口熟悉的乡音对大家说:“我离开韶山 30 多年,今天请大家来,想听听列位的意见,对我、对政府都可以提,尽量提,放心讲。” 一开始,乡亲们还有些拘束,面对国家主席,不敢轻易吐露心声。但看到毛主席眼神里的真诚,还有他不断鼓励的神情,大家渐渐放开了话匣子。 不少乡亲直言不讳地说起了当时的困难:口粮紧张,公共食堂的问题让大家吃不饱饭,脸上难掩饥饿的憔悴。毛主席一边认真听,一边在本子上记着,眉头时不时皱起。他知道,乡亲们能说真话,是出于对党的信任。为了鼓励大家多提意见,他还特地让摄影师给几位敢于 “直谏” 的老人单独合了影。座谈会持续了不短的时间,看着乡亲们面黄肌瘦的模样,毛主席实在不忍心让大家饿着肚子继续谈话,这时有人喊 “开餐”,他立刻提议先吃饭,要好好犒劳辛苦的乡亲们。或许这就是伟大的领袖,始终把群众的疾苦放在心上,哪怕是听意见,也不愿让大家受一点委屈。 韶山招待所的餐厅里,此刻热闹非凡,堪称最特别的宴会。来的人五花八门,有党和政府的最高首脑、各级干部,也有卷着裤管、赤着脚的乡里汉子,还有白胡子老人和年轻后生。没有森严的等级之分,大家围坐在一起,充分感受着平等的温暖。 毛主席致祝酒词时,没有半句文绉绉的空话,全是朴实的乡音:“离开韶山几十年哒,我请列位吃餐便饭,敬大家一杯酒。” 晚宴一共摆了八桌,菜谱都是韶山的夏令家常菜:杂烩、木耳炒鸡、回锅肉、烧鲜鱼、炒豆角、咸蛋、卤味,没有任何山珍海味。 可对饥肠辘辘的乡亲们来说,这已经是格外丰富的饭菜了。一开始大家还很拘谨,毛主席见状,特意讲了个古代百姓不敢见皇帝的笑话,逗得众人哈哈大笑,气氛瞬间轻松起来。 有人饿极了狼吞虎咽,毛主席看着这一幕,想起刚才座谈会上大家对饥饿的 “控诉”,心里沉甸甸的,却还是勉强笑着说:“慢点吃,慢点吃,还有菜,延席延席嘛!” 曾经的刘备三顾茅庐求贤才,而毛主席回到家乡,用一餐便饭拉近与乡亲的距离,这种与民同乐、与民同苦的情怀,正是革命家的榜样。 晚宴上,毛主席和他的启蒙先生毛宇居、烈属贺菊英、沈素华等老人坐在一桌,罗瑞卿、王任重等同志作陪。酒过三巡,毛主席起身走到毛宇居面前敬酒,毛宇居连忙站起身谦让:“主席敬酒,岂敢岂敢!” 毛主席握着先生的手,诚恳地说:“敬老尊贤,应该应该!” 一句话,既体现了对师长的尊重,也让在场的人倍感温暖。 随后,毛主席又挨桌给乡亲们敬酒,每到一桌都热情地和大家打招呼。有位乡亲略显局促地说:“主席,我们已经喝过酒了,没能陪您老人家。” 毛主席闻言笑道:“喝了酒可以继续吃饭,吃了饭也可以继续喝酒,要打破常规嘛!” 风趣的话语引来阵阵笑声,彻底打消了大家的拘谨。整场晚宴,毛主席忙着给乡亲们敬酒、夹菜,自己却没吃多少。饭后,在松山的苍柏翠竹间,他穿着简单的白衬衣、灰布裤,和乡亲们合影留念。 镜头按下的瞬间,他的神情有些严肃,心里还在惦记着座谈会上听到的困难,琢磨着怎么帮乡亲们解决问题。这就是毛主席,无论身居何等高位,始终把自己当作韶山的普通一员,对乡亲、对师长、对故土的赤子之心,从未有过丝毫改变。 他不听奉承话,专听真心话;不用山珍海味,只用家常饭菜;不讲等级规矩,只重平等尊重。身为国家领袖,他始终牵挂着家乡父老的疾苦,愿意放下身段倾听民意,这种扎根群众、心系百姓的作风,值得我们永远铭记。 如今,我们生活在幸福的年代,更要传承这种为民服务的精神,把群众的冷暖放在心上,以实际行动践行初心使命。 参考:《毛泽东传》