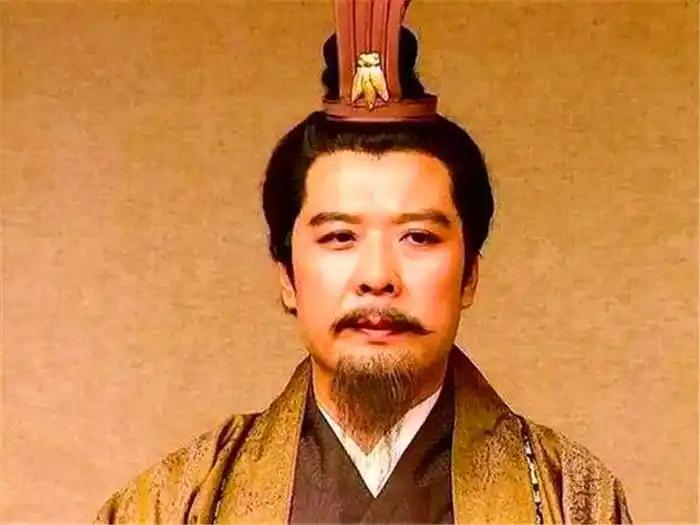

刘备死后,诸葛亮专权到了何等地步?刘禅说了8个字道破个中玄机 公元223年白帝城的那声叹息,让刘备把蜀汉江山和年仅十七岁的刘禅,一并交到了诸葛亮手里。刘备临终前那句“若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取”,看似是信任,实则给诸葛亮的权力铺就了最坚实的台阶。 往后十几年里,诸葛亮在蜀汉的地位究竟有多特殊?后主刘禅一句“政由葛氏,祭则寡人”,八个字道尽了其中的真相——朝堂上的大小政事全由诸葛亮说了算,自己这个皇帝,只需要主持祭祀天地祖宗的虚礼。 这话绝非刘禅的抱怨,而是实打实的权力格局。咱们先看看诸葛亮手里的官衔,就知道他的权力有多“吓人”。刘禅刚继位,就封诸葛亮为丞相、录尚书事,没多久又加了司隶校尉、领益州牧,后来还特许开府、假节。这些头衔搁在别处可能只是个名号,在蜀汉却是实打实的权力通行证。 丞相是百官之首,管着全国政务;录尚书事能直接插手皇帝的决策机构,朝廷的政令从起草到下发全过他的手;司隶校尉握着监察大权,文武百官谁有小动作他都能管;益州是蜀汉唯一的地盘,领益州牧就等于把地方治理权也攥在了手里。 最关键的是“开府”和“假节”,开府意味着他能自己招募下属组建班底,不用经过皇帝批准;假节则是握着先斩后奏的权力,在军中说杀谁就杀谁,连皇帝都插不上话。 光有头衔不够,实际做事更能看出权力大小。史书记载诸葛亮“政事无巨细,咸决于亮”,意思是不管大事小事,全由他拍板。就说李严的案子,李严是刘备特意安排的副托孤大臣,本来是要制衡诸葛亮的,手握内外军事大权。 可第四次北伐时,李严负责运粮却没办好,还谎称军粮充足,等诸葛亮退兵后又反过来指责他作战不力。诸葛亮直接拿出李严的书信证据,把他贬为庶人,整个过程刘禅连插话的余地都没有。 要知道李严也是托孤重臣,诸葛亮说废就废,这权力在整个三国都少见。还有街亭之战,马谡违背军令丢了要地,诸葛亮二话不说就把他斩了。 马谡是诸葛亮自己提拔的亲信,而且当时蜀汉人才匮乏,可他说杀就杀,既没人敢求情,也不用请示刘禅,这就是“假节”带来的生杀大权。 连皇帝该管的人事权,也基本被诸葛亮包圆了。他开府后招的属官,像蒋琬、费祎这些后来的蜀汉重臣,全是他一手挑选提拔的,刘禅只需要点头同意。 甚至在《出师表》里,诸葛亮直接给刘禅列了一串可用之人的名单,郭攸之、费祎、董允这些人,明确让刘禅“亲之信之”,这哪儿是臣子给皇帝提建议,分明是安排好朝堂班底。 更有意思的是,诸葛亮北伐这么大的军事行动,从决策到出兵,全是他一个人定的。当时蜀汉国力薄弱,很多大臣都反对北伐,可诸葛亮一力坚持,刘禅既没反对也没提过不同意见,完全是听之任之。 对比同时代的权臣,曹魏的司马懿辅政时还得跟曹爽互相牵制,东吴的诸葛恪更是被宗室联手除掉,只有诸葛亮在蜀汉能这样独断专行,还没人敢说半个不字。 有人可能会说,这是不是刘禅太懦弱?其实不全是。一方面是刘备的遗诏给了诸葛亮合法性,“相父”的身份让刘禅在道德上就矮了一截;另一方面诸葛亮的专权从来不是为了自己。 他掌权十二年,家里只有十五顷薄田、八百棵桑树,连自己的儿子都没安排过一官半职,所有心思都用在治理蜀汉和北伐上。 他制定《蜀科》严明法度,不管是高官还是平民,犯了法都一样受罚,让蜀汉从混乱变得井然有序;他搞屯田和盐铁专营,把经济命脉抓在手里,才能支撑起多次北伐的军费。 刘禅不是傻子,他知道诸葛亮是在为自己的江山拼命,所以才心甘情愿地交出权力。那句“政由葛氏,祭则寡人”,有无奈,但更多的是信任。 诸葛亮的“专权”,本质上是一种“责任型集权”。他不像后来的司马懿那样谋夺江山,也不像董卓那样祸乱朝纲,所有权力都用在了“兴复汉室”的承诺上。 直到公元234年他病逝五丈原,蜀汉的政权才重新回到刘禅手里。后世有人说他权力太大,可换个角度想,要是没有诸葛亮这样的集权,年仅十七岁的刘禅根本镇不住朝堂上的老臣,蜀汉可能早就分崩离析了。 刘禅的八个字,道破的不只是诸葛亮的权力之大,更是乱世中一位忠臣的担当——他把所有压力扛在自己肩上,只为守住先帝留下的基业,这样的“专权”,从来都值得后人敬重。

莫忘

搞笑,他死的时候他儿子才8岁,怎么给他儿子安排官职,后面他儿子那草包长大了不火箭般升到卫将军,稳稳的下一代大将军,还有,你知道在蜀地,15亩田跟800桑木意味着什么吗?[笑着哭][笑着哭][笑着哭]