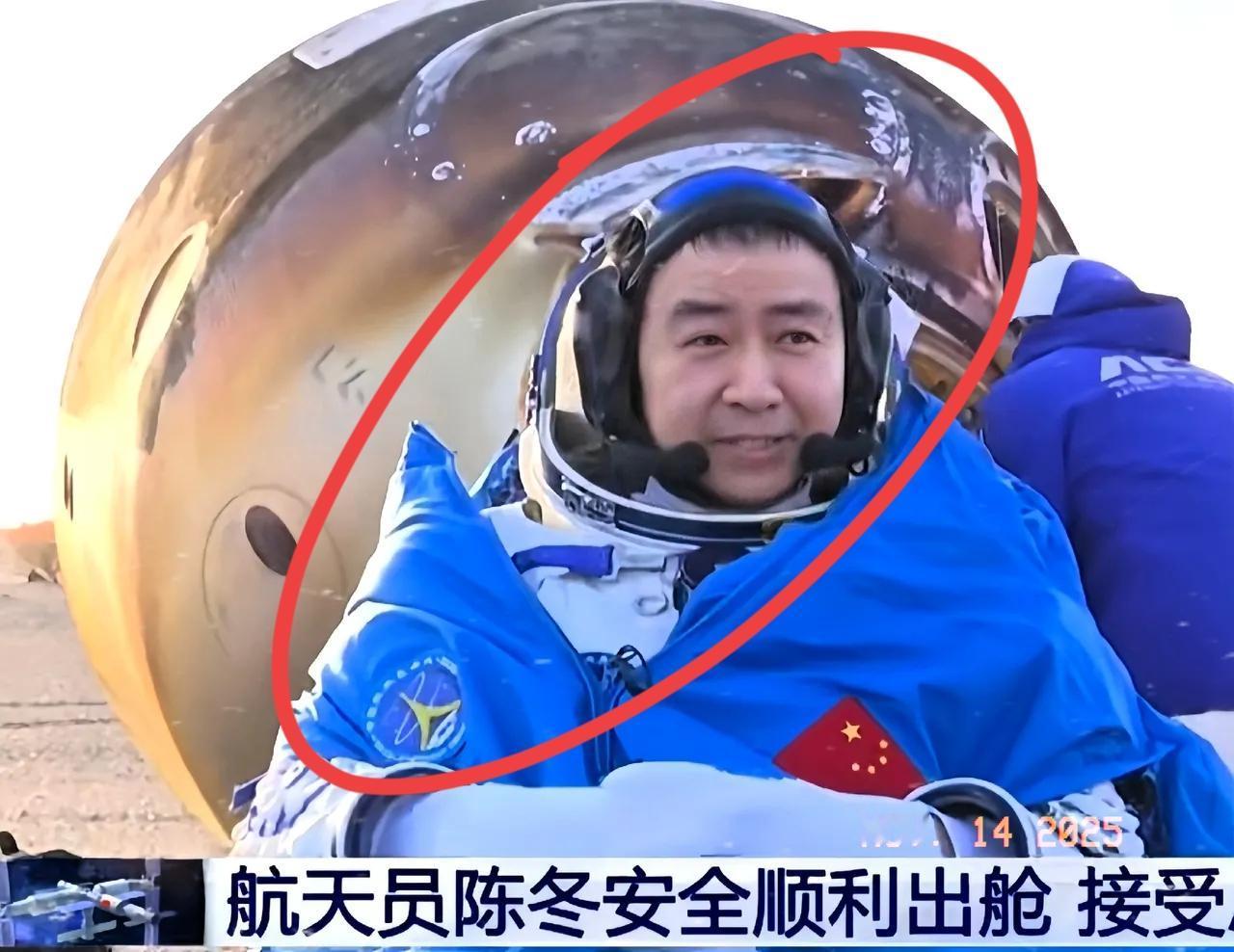

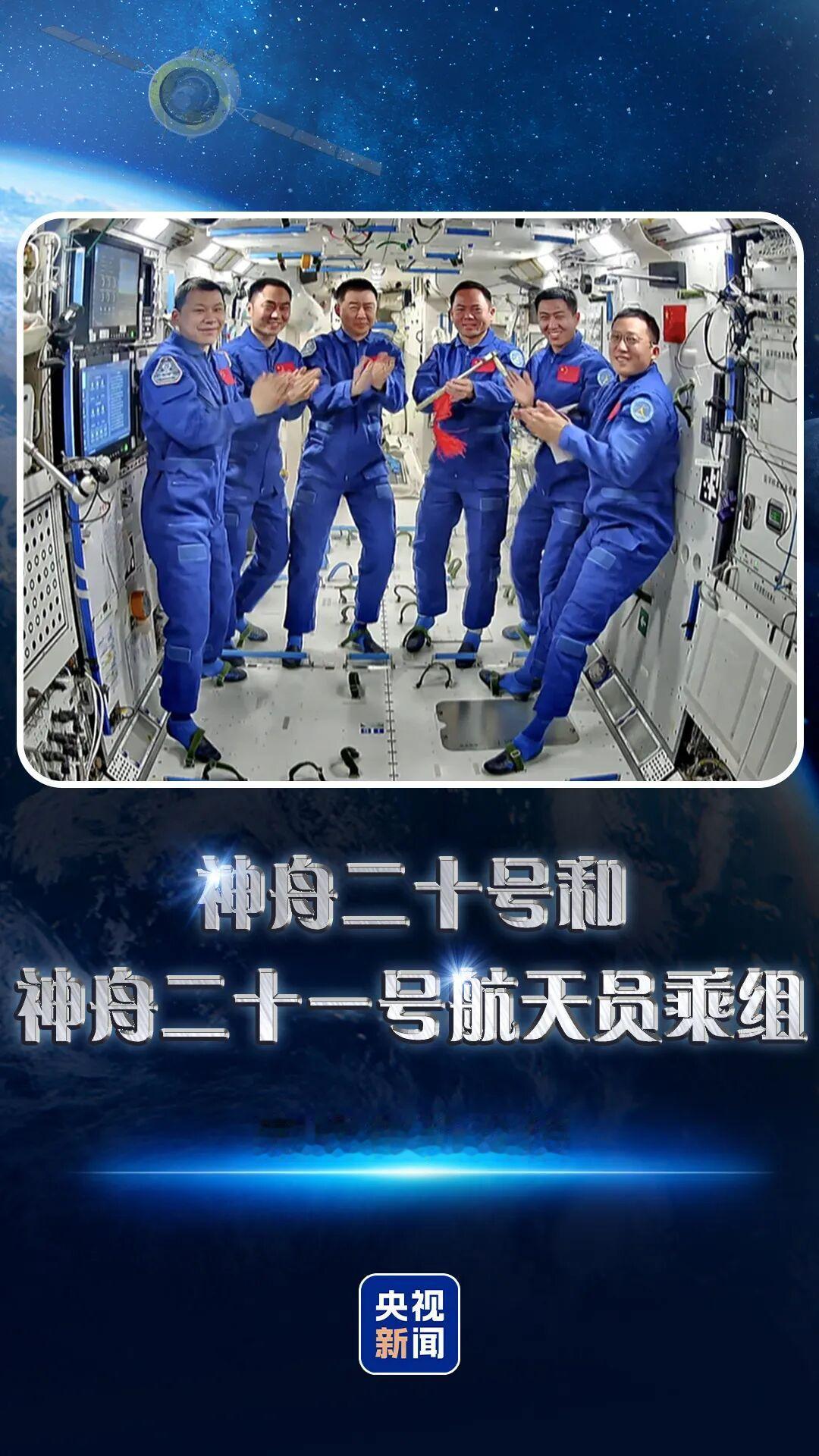

神舟二十号被撞出裂纹,航天员改乘二十一号返航,9天解决问题,外国网友惊掉下巴。 14日,滞留在“天宫”空间站的3名中国航天员有了最新消息。在经过9天的评估后,科研人员确认,神舟二十号飞船的返回舱舷窗出现裂纹,不能安全载人返回,3名航天员已经改坐神舟二十一号,踏上了回家之路。 说到救援,咱们得拆开看看这9天到底发生了什么。这次救援时间紧、任务重,但中国航天团队的操作可以说是行云流水。 根据网上查找到的资料,在头三天,先让空间站上的航天员自己用高分辨率相机,把舷窗拍个遍;地面团队同步启动数字孪生仿真,快速做出初步判读。 接着4到7天,设计师、工程师们连轴转,反复进行舷窗结构强度仿真分析,还拉来风洞做极限工况验证,确保每一项结论都经得起推敲。 与此同时,神舟二十一号的适配性也一轮轮检验,确保它能无缝接手救援任务。 终于,在第8、9天,地面和空间站两线会商,决定采取“改乘返航”方案,让三名航天员直接转乘神舟二十一号。 航天员们也没闲着,抓紧时间进行转移操作和应急训练,确保每个细节都按程序走。 整个救援流程背后,仰仗的是咱中国自主研发的3.5小时快速交会对接技术,以及对接机构的适配能力。这些技术让空间站和救援飞船之间的“换乘”变得像高铁站候车一样丝滑。 神舟二十一号本是承担新一轮乘组轮换的主力军。它10月31日23时44分从酒泉发射,凌晨3:24就和天宫空间站完成对接。 这艘飞船在发射前6个月就进入了待命状态,所有系统都随时可以拉出来“顶班”,无缝顶替神舟二十号的位置。 正是这种“发一备一”的机制,让中国航天救援能力实现了质的飞跃。 同样是飞船出意外,咱们再看看国际同行的表现。 2022年12月,俄罗斯的“联盟MS-22”飞船因太空碎片撞击导致冷却系统泄漏。结果,俄罗斯工程师们足足忙活了两个多月,才在2023年2月发射了“联盟MS-23”救援飞船。 那2个多月里,航天员只能在空间站里硬抗,连应急逃生工具都没有,想想都让人捏把汗。 美国这边更夸张:2024年6月,波音“星际客机”载人试飞时推进器故障、氦气泄漏,2名美国航天员直接被困在空间站近9个月,直到2025年3月才搭乘SpaceX的“龙飞船”安全返回地球。 中间的各种审批流程、系统兼容问题,把救援效率拖得一塌糊涂。 一对比就能看出,咱中国航天的“发一备一”机制,可靠性真的十足。 每次发射都准备一艘备份飞船,提前半年就让它进入待命状态,关键部件48小时内就能更换。 这背后,是覆盖上千家企业的配套供应链,以及天地一体化的快速评估决策系统。 每当有突发事件,地面团队能在3小时内完成故障评估和应急方案推演,真正把救援时间从“按月算”缩短到了“按天算”。 这一次,神舟二十号的险情其实也是对中国航天应急体系的一次大考。能在9天内完成从故障评估到救援部署,既有技术底气,更有机制保障。 咱中国航天很早就确立了“安全第一”的铁律。“推迟无所谓,平安最珍贵”——只要航天员安全,就是最大的胜利。 整个应急处置过程中,每个技术决策都是以人为本,绝不冒险,绝不将就,这也是中国航天体系最值得骄傲的地方。 说到这里,不得不提一下国外网友对中国航天这次操作的评价。全球社交媒体上,关于“神舟二十号”的话题一度冲上热搜。 许多西方网友直言:“中国的救援速度刷新了认知!” 甚至俄罗斯航天集团也公开表示,中国这套“发一备一”机制值得国际空间站借鉴。以往那些观望、质疑中国航天能力的声音,这次基本都闭嘴了。毕竟,效率和安全用事实说话,不服不行。 回看整个事件,咱中国航天这波操作算是给全球太空安全治理上了一课。把突发应急处理做成常态机制,本质上是工业体系高度自主可控的结果。 无论是飞船备份,还是天地一体化决策,背后都是数十年积累的科研创新和产业协同。 为啥俄美救援总是拖沓?归根结底,俄方供应链断裂、备份不足,美方则受制于繁琐的跨部门审批和系统不兼容。 咱中国这套体系,真正做到了“安全与效率并重”,把不可预见的风险变成了可控可解的技术问题。 这不仅仅是一次救援,更是中国航天责任与担当的体现。咱中国航天现在已经把太空应急救援的响应速度提升到了新高度。 未来,随着空间站运营常态化、深空探测任务增多,这套机制还会持续迭代优化,为全球近地轨道的安全治理和应急救援提供“中国方案”。 这次9天极速救援,不仅守住了航天员的安全底线,也让全世界看到了中国航天的实力和担当。 参考资料:神舟二十号航天员乘组返回任务有序推进 2025-11-12 09:14·人民网