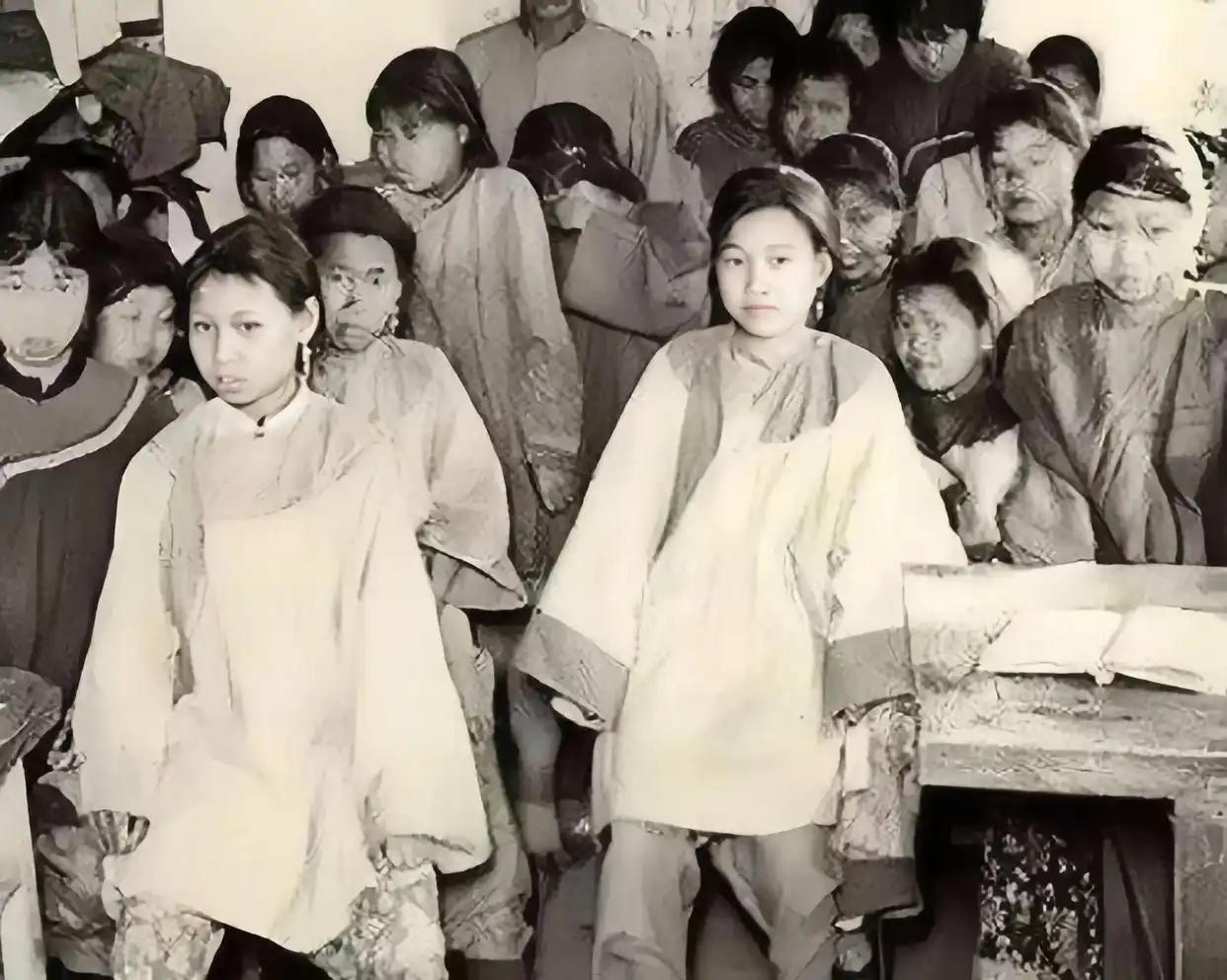

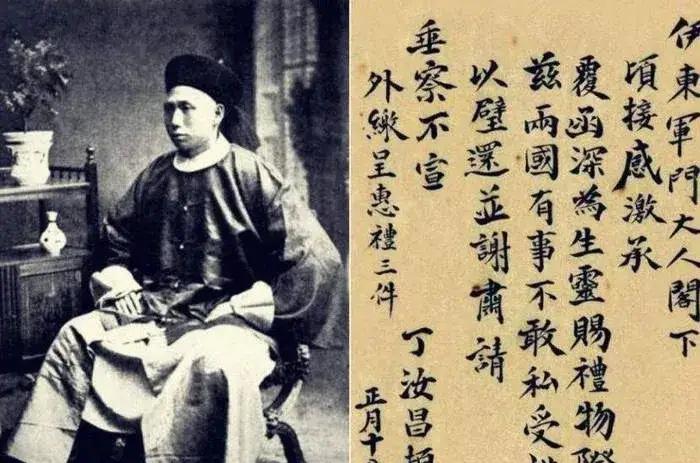

1854年,一艘英国商船偷运了47名中国女童出海 这个故事,今天听起来都让人脊背发凉。 那一年春天,宁波港雾气浓重,一艘叫“英格伍德号”的英国商船靠在码头。船上装的不是普通货物,而是47名中国女童,最大的不过8岁,最小的连话都说不全。 她们被塞进船底暗舱,五平米不到的空间,挤在一起,吃喝拉撒全在里边。船一晃,呕吐物和排泄物混成一团,气味刺鼻。而同一艘船上,英国商人却在客舱里悠闲地照料着从伦敦带来的兰花,每天喷水、通风,还在航海日志里认真记录:“第五日,兰花状况良好。” 人命不如花草,这就是当时西方殖民者眼中的中国孩子。 这些女孩,在19世纪的贸易黑话里,被称为“猪花”。 什么是“猪花”?这得从“猪仔”说起。当时欧洲列强满世界抢资源、开种植园,缺劳动力,就从中国南方大量诱骗、绑架男性苦力,叫“猪仔”。 后来他们发现,光有男人不行,还得有女人来“稳定”劳工群体,于是开始对女性下手,尤其是年幼女童了,好控制、易驯服,从小培养成“商品”。 这就形成了“猪花贸易”。 这些孩子从哪来?绝大多数来自沿海赤贫地区。人贩子用几个铜板、几块糖,就能骗走一个孩子;有的直接在集市上抢,甚至伪装成教会“慈善机构”,说送孩子去读书,一转手就卖给了像“协义堂”这样的黑帮组织。 仅1854年一年,被偷偷运往南美、东南亚的中国女性就超过三千,一半是未成年。 葡萄牙人马丁内兹就说过,他在广州花40两银子买下一个7岁女童,转手到古巴卖了1000美元。 而“英格伍德号”只是其中一艘。三周航程之后,船到古巴哈瓦那,暗舱里已有三个女孩死于脱水和感染。剩下的,被迅速送进妓院、洗衣坊、私人庄园,命运几乎一致:性奴役。 根据美国1870年的人口普查,当时抵达西海岸的中国女性,83%登记为“无职业”,但实际绝大多数被迫从事性服务。旧金山唐人街的“花街”,每天有超过两百名中国女孩接客,平均活不过三年。病了?直接扔海边等死。 但,不是所有人都认命。 有个广东女孩叫白贞烈,到新加坡后被卖进妓院,绝食三天,最后吞针自尽。死前,她咬破手指写下:“宁死不做夷鬼。”这张血书,被另一个女孩偷偷藏下,最终传回中国。 而她,只是无数沉默牺牲者中,一个留下名字的反抗者。 更可悲的是,当时的清政府在干嘛? 驻美使臣张荫桓在日记里写了一句大实话:“多名女子遭洋人掳掠,然地方官不敢介入,此事恐激英美。” “不敢介入”。 四个字,道尽了一个弱国面对列强时的无力与屈辱。没有保护,没有追责,甚至连声音都被压制。 直到20世纪30年代,国际联盟才启动调查,报告明确指出19世纪下半叶,中国女性在全球遭到系统性贩卖,列出秘鲁、古巴、马来亚、菲律宾等多个接收地。 可那时,大多数“猪花”早已在异乡死去,连名字都没留下。 这段历史,我们不能忘,也不该忘。 “猪花贸易”不只是一段黑暗往事,它是一个时代的缩影——当一个国家弱小,当秩序崩塌,当人命被视作商品,悲剧就会一遍遍重演。 而今天,人口贩卖并没有消失。 在东南亚边境,仍有中国女孩被以“婚姻”之名贩卖;在欧洲地下妓院,来自非洲、亚洲的女童依然过着与百年前“猪花”无异的生活。 历史是镜子,照见过去,也警示未来。 任何时代,如果人命可以被交易,权力失去约束,那悲剧,就永远不会结束。