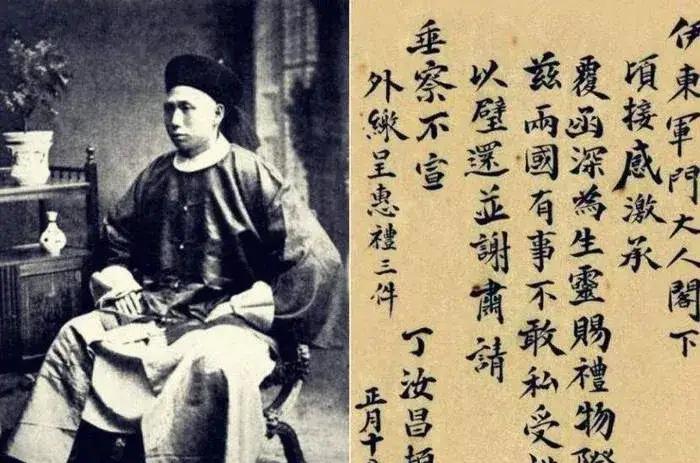

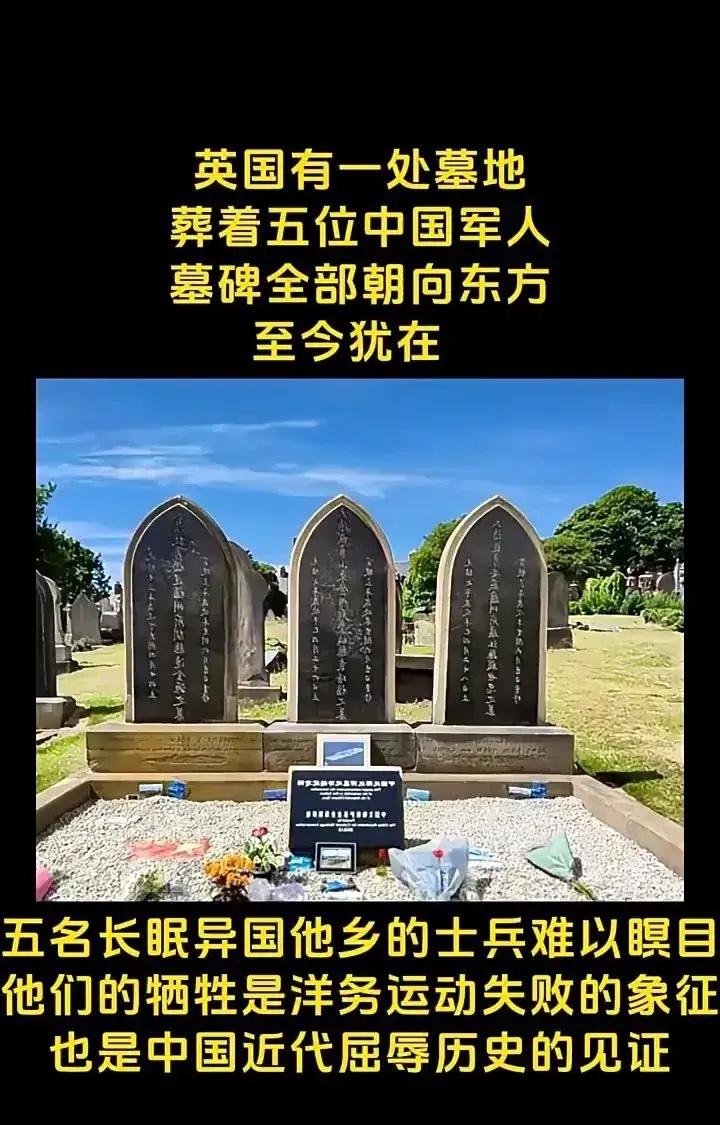

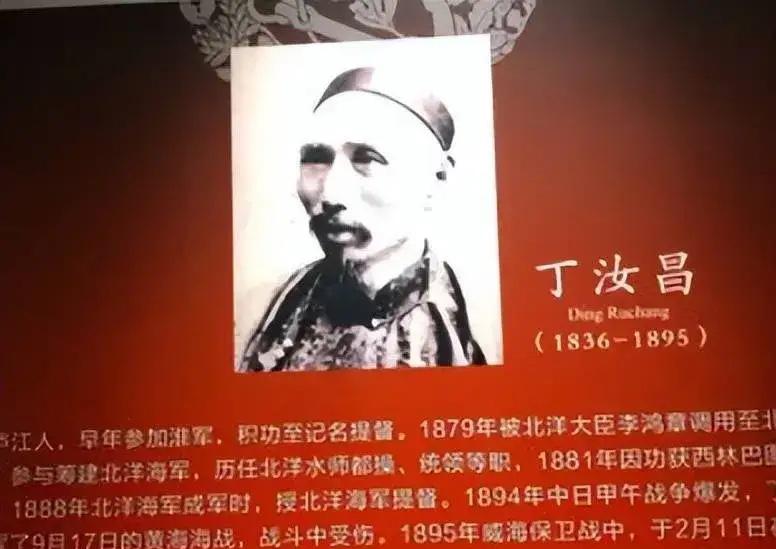

15英镑买16.7平方米墓地,英国人守了130多年!丁汝昌的契约,比山河更持久 丁汝昌用15英镑为异乡客死的士兵买下16.7平方米的墓地,英国人守了130多年,草木不侵,碑文不毁。不是因为感动,而是因为契约——钱付了,地就永久属于你,哪怕你是清国水兵,哪怕你的国家已灰飞烟灭。 这事儿得从1891年说起。当时丁汝昌率领北洋水师“定远”“镇远”等主力舰访问英国,这是大清海军第一次以现代化舰队的姿态亮相欧洲。可谁也没料到,一名年轻水兵在停泊期间突发急病去世,年仅23岁。按照当时的惯例,异国他乡的亡者大多草草掩埋,甚至抛入大海,可丁汝昌却下了一道令所有人意外的命令:“给孩子找块正经墓地,我来出钱。” 他亲自带着翻译走访英国当地的墓园,最终选中了纽卡斯尔市的圣约翰墓园。16.7平方米的一小块地,要价15英镑。这可不是笔小数目——当时北洋水师普通水兵月薪仅3两银子,换算成英镑还不到1镑,15英镑相当于一名水兵整整15年的工资。身边的军官劝他:“不过是个普通士兵,没必要花这么大价钱。”丁汝昌却红了眼眶:“他背井离乡跟着我出海,为国尽忠,就算死在异乡,也得有个体面的归宿。” 签契约那天,丁汝昌特意让翻译逐字逐句念了条款,确认“永久产权”“专人维护”等内容后,才郑重签下自己的名字。他掏出贴身携带的银元,一点点折算成英镑付清款项,又叮嘱墓园负责人:“麻烦你们多费心,别让这孩子的坟茔荒了。” 没人知道,这位北洋水师提督当时心里有多沉重——他清楚大清的海防积弱,这次出访既是炫耀,也是求援,而这些年轻的士兵,正是国家海防的最后希望。 谁能想到,这份看似简单的交易,一守就是130多年!负责墓园维护的家族换了四代人,可对这块小墓地的照料从未中断。他们定期修剪杂草,每逢风雨后就检查碑文,发现有磨损就及时修补。二战期间,纽卡斯尔市遭德军轰炸,圣约翰墓园也未能幸免,不少墓碑被毁、墓穴塌陷,可唯独这块清国水兵的墓地,被守墓人用木板精心遮挡,完好无损。 有人曾问第四代守墓人:“一个早已覆灭的国家,一个不知名的士兵,值得你们守这么久吗?” 老人指着墓园里的契约档案,语气平淡却坚定:“钱付了,契约就生效了。这不是人情,是规则。不管他是谁,来自哪个国家,这块地就是他的,我们就得守好。” 130多年里,清王朝亡了,北洋水师没了,连当年的战火都成了历史,可这份基于契约的坚守,却从未动摇。 更让人唏嘘的是丁汝昌的结局。仅仅6年后,甲午海战爆发,北洋水师全军覆没,丁汝昌在威海卫自杀殉国,临终前还在念叨“愧对将士,愧对国家”。他没能看到大清海防的崛起,没能等到国家强盛的那一天,可他当年为士兵买下的这块墓地,却成了跨越时空的见证。 后来,中国留学生在纽卡斯尔市发现了这块特殊的墓地。墓碑上刻着“清国水兵之墓”六个汉字,虽然字迹有些斑驳,却依旧清晰可辨。消息传回国内,无数人被深深触动——丁汝昌用15英镑,不仅给了士兵一个安息之所,更用行动诠释了“军人当护佑子弟”的担当;而英国人用130多年的坚守,展现了契约精神的重量。 这事儿从来不是“外国人比我们讲信用”那么简单。丁汝昌的选择,源于他对士兵的责任与悲悯,在那个视人命如草芥的年代,这份情怀难能可贵;英国人的坚守,源于对规则的敬畏,这种“一言既出,驷马难追”的契约精神,是现代社会运转的基石。 130多年过去,那块16.7平方米的墓地,成了两种精神的交汇点——一边是东方的人文关怀,一边是西方的规则意识,却同样闪耀着人性的光辉。 如今,我们生活在一个快速变化的时代,契约精神依然是不可或缺的底线。无论是生意往来、职场合作,还是日常相处,遵守承诺、坚守规则,才能让人与人之间的信任不被消耗。丁汝昌和那些守墓人的故事,都在提醒我们:真正的坚守,无关立场,无关情感,只关乎对契约的敬畏、对责任的担当。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

狄衍

UC版意林,继续舔。当时15英镑相当于现在25000人民币的购买力,北洋水师普通船员的军饷是年120两,以当时汇率大概20英镑,到了小编这成了15英镑相当于15年工资。而且墓地前后两次埋葬了5名水师烈士,墓碑经过50年风吹雨打早已破败,是新中国成立并于英国建交后,经过两国政府斡旋后重新修缮的。图里才是原本的样子。

用户94xxx31 回复 11-05 15:56

网络时代,这样的鸡汤文骗鬼呢?拿破仑的墓到期都得续费,同样的西方国家,英国会一次付款万年有效?说契约精神,最近的荷兰强抢中国安世又怎么说?

在下琉璃 回复 11-06 13:21

是啊,文中写的是月薪不到1英镑,后面又说15英镑相当于15年工资,明显是瞎写

郑亿君

反正比咱们这里的公墓讲信用。公墓二次永久(15—20年)无缴费,一点痕迹都没有了。

用户10xxx18

不错了,交一次钱可以一直在,中国要年年交,不交就给你扔了

只在今朝

风能进雨能进,国王不能进。[开怀大笑][开怀大笑][开怀大笑]

用户10xxx16

英国人讲契约?贼!

天真

什么玩意

用户43xxx75

永久产权要年年交税