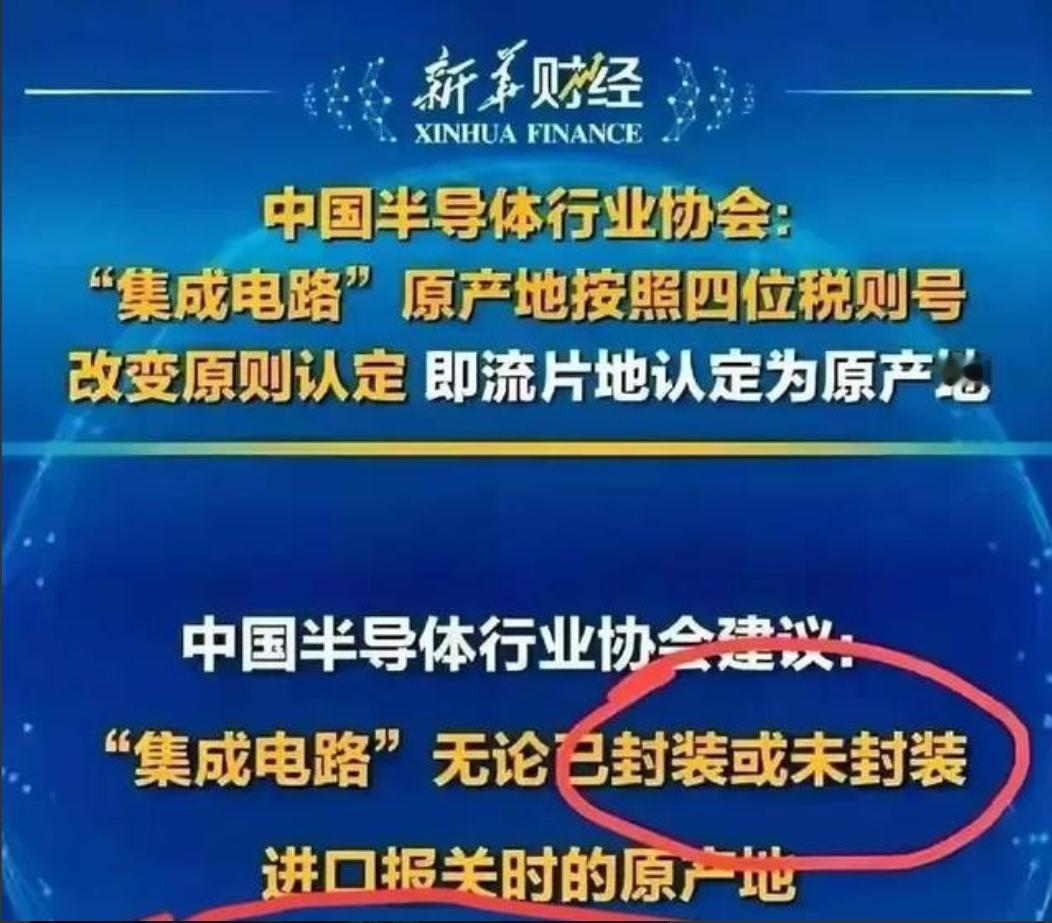

项立刚认为台积电在南京建厂,千亿营收两百亿利润,帮台积电弥补各种亏空的同时,也阻碍了大陆自己芯片产业的发展,毕竟台积电南京厂生产的都是成熟制程的芯片,这些芯片我们都可以自己生产,结果现在平白无故就让给了台积电,自家芯片产业反而受到了挤压,是对中国芯片产业的一个巨大打击! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在南京滨江那片高楼林立的工业区里,有一座工厂昼夜不息地运转着,机器嗡鸣、货车穿梭,几乎每一片从那儿流出的晶圆,最终都变成手机芯片、汽车零件、AI计算核心。 这里就是台积电南京厂,表面上它是外资项目的一部分,背后却牵着中国半导体产业的一根筋——有人说它是“大陆制造实力的象征”,也有人说,它更像“在别人家地里赚钱的外人”。 要说当初建厂,大陆给的支持确实足,地皮批得快、税收减得狠、人才政策更是敞开大门,那几年地方政府把它当成招商引资的“样板工程”,希望借着台积电的旗号带动上下游产业,结果厂子2018年一投产就起飞了,营收一路飙,五年时间干到千亿规模,利润也堆出了两百亿。 更戏剧的是,这笔钱后来大多没留在南京,而是跨海去“补贴”台积电在美国、日本、欧洲的亏损工厂,有人算过账,亚利桑那厂动工几年亏得底朝天,日本熊本厂和欧洲德累斯顿厂也没见红利,全靠南京厂那头血赚维持气血。 这让不少业内人士憋不住火,项立刚就是其中之一,他早就公开反对台积电在南京扩产,在他看来,这样的合作太失衡——大陆提供资源、人力、政策便利,却成了别人全球布局的“输血机”。 尤其是南京厂主攻28纳米和16纳米这类成熟制程,本该是中国企业练手的领域,如今却被外资挤占得满满当当,中芯国际、华虹这些本土企业技术上早已能打,却发现自家接单空间被挤压,产能利用率连年下滑,项立刚说,这就像一块肥沃的地,本来可以长出自家的庄稼,结果租给别人种,等你想再种,发现阳光都被挡了。 他最担心的不是利润流失,而是技术积累的机会被削弱,成熟制程虽然听起来“不高端”,却是一个国家芯片产业的地基,只有在这一层打稳了,才有能力往更先进的节点突破。 现在国内市场的蓝海,被外资船开得满满当当,本土企业在竞争中少了实战机会,资金回流慢,研发投入自然缩水,久而久之,就可能陷入“追赶但不超越”的怪圈。 当然话也不能说得太绝对,南京厂的存在在早期确实起过积极作用,那几年全球缺芯,汽车厂一度因为少个28纳米芯片就停线,台积电南京厂的投产帮大陆补上了供应缺口,也让许多国产品牌不至于断货。 更别忘了,围着南京厂生长起来的配套体系,如今已经聚集了两百多家本土企业,从设备制造到材料检测,一条链条全被激活,甚至有工程师坦言,自己正是在台积电的项目里学会了更高的制程管理标准,后来跳槽到中芯国际,直接带动了良品率提升。这些技术外溢,说是副作用,也算良性“渗透”。 不过风向总会变,去年底美国商务部突然宣布要在2025年撤销台积电南京厂的“经验证用户”资格,意思是,想买先进设备得一单一批地申请,耗材进口全要重新走审批。 消息一出,整个行业都知道麻烦来了——这家原本高歌猛进的工厂,可能要被卡在供应链的脖子上。 可有趣的是,这个“坏消息”反而成了本土企业的机会,中芯国际趁机扩大28纳米产能,还顺势降价抢市场,北方华创、中微公司这些国产设备厂也趁机崛起,国产设备自给率一口气拉到了六成,有人感慨,这反倒让大家看清:少了外援,也能跑得起来。 这场关于台积电南京厂的争论,其实是一面镜子,它照出的不是一座工厂的成败,而是中国芯片产业的成长逻辑,开放有必要,合作有价值,但底线是不能让“开放”变成“依赖”。 当利润流向外部、技术被锁在门外,我们就该思考,是不是该把更多资源投入到自己的研发和供应链上,毕竟,别人的工厂可以建在我们的地上,但产业命脉,必须握在自己手里。 有人说中国芯片的崛起要靠“合纵连横”,也有人说要靠“自立自强”,其实两者并不矛盾。关键是,得有让对手尊重的实力,也得有不怕断供的底气,台积电南京厂的故事告诉我们——合作可以共赢,但前提是我们有赢的能力,否则,就算机器声再响,那也是在给别人打工的回响。 对此,大家有什么看法呢?