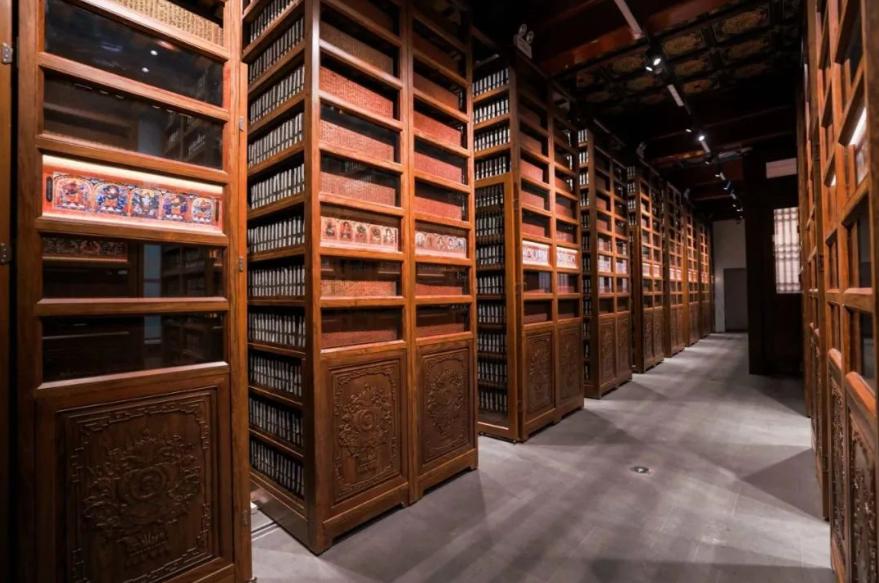

故宫院长单霁翔第一次去库房,旁边跟着两个虎背熊腰的保安,单院长说:“不用陪我。”保安说:“不是陪你,是盯着你!”单霁翔这才知道,故宫的库房为了保护文物安全,不允许一个人进入,哪怕你是院长也不行。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2012年,刚当上故宫博物院院长的单霁翔第一次走进故宫库房,他还没反应过来自己成了重点监控对象。 他刚当上院长,想着得先去看看那些传说中藏了上百万件国宝的库房,可刚走到门口,身后就紧跟着两个虎背熊腰的保安。 他客气地笑笑,说不用陪我,你们赶紧忙,结果其中一个憨厚地回了句:“不是陪您,是盯着您。”那一刻,他愣住了。 原来在故宫,连院长都不能一个人进库房,那不是对人不信任,而是对文物太信任了。 这条规矩不是今天定的,早在上世纪就写进制度里,钥匙得分两把,一把在守库的人手里,另一把在监督的人手里,谁也不能单独开门。 再往上追,老一辈的副院长单士元还立过更严的家规:凡是故宫工作人员,家里绝不能藏文物。 这些条条框框听着冷冰冰,却是故宫能安稳走过风雨几十年的底气,单霁翔后来常说,文物不是收藏品,是国家的记忆,连一点侥幸心理都不能有。 刚上任那会儿,他没急着坐办公室批文件,反而换上双老布鞋开始丈量紫禁城。 那年北京的冬天特别干冷,他顶着风,从太和殿走到角楼,从乾清宫到神武门,五个月,九千多间房,全都走到。 布鞋磨破一双又一双,最后一共换了二十双,别人眼里这叫敬业,他自己却说是愧疚,因为那些被层层尘封的文物,实在太孤单。 他见过一个兵马俑,被斜放在角落的担架上,像个受伤的老战士,还有古画卷得紧紧的,连空气都透不进去。 那时候故宫对外开放区不足百分之十,大部分宝贝都锁在阴暗的库房里,他站在堆满箱柜的仓库中央,心里一阵发酸,这些国宝不该只给专家看! 说干就干,他把原本冷清的武英殿改成陶瓷馆,让成百上千的瓷器重新闪光,慈宁宫改成雕塑馆,南三所也被腾出来,一座座被尘封的宫殿重新亮了灯。 更难的是拆违建,高玄殿被当成棚户区霸占了几十年,他硬是花了四个月清走了上百栋临时房,有人说他太轴,他却认定,故宫不是用来凑合的地方。 等展厅亮起来,问题又来了,钱不够,门票收入要上缴,财政拨款只够一半,剩下的四成多得自己想办法。 于是,他开始琢磨怎么让文物自己养自己,那几年,故宫文创火得一塌糊涂,康熙卖萌、雍正抠脚、太和殿的藻井印上雨伞、宫墙红做成口红。 年轻人笑着买单,单霁翔也笑,说故宫文创唯一的缺点就是太好卖、买不着,2017年,光文创收入就达15亿元,成了文化产业的天花板! 可他从不觉得自己是商人,对他来说,卖口红、做文创不是为了挣钱,而是为了让文化有温度。 那几年他干了不少细碎小事:宫殿屋顶一根草都不许长,因为草根会顶瓦,故宫里禁私车,因为文化尊严不能被车轮碾过,就连外宾参观,他也一视同仁,没有特权,哪怕是印度总理,也得坐电瓶车进来,然后一起步行! 时间久了,故宫真的变了,屋顶更整洁,游客更自觉,文物也不再是沉睡的标本。 单霁翔后来回忆起第一次去库房的那天,依然觉得有趣,他说那句“不是陪你,是盯着你”其实特别好。 因为那一盯是制度在守护,是信任的另一种模样,一个人被盯着,也就意味着整个文化被看护着。 守故宫的人不是主人,而是看门人,有人守住门,才能有人推开门,如今的故宫亮堂、热闹、年轻,六百岁的宫墙在阳光下依旧红得耀眼。 那两名保安或许早已换岗,单霁翔院长也早已卸任,但那份严谨、那份敬畏,仍在每一把双钥匙里闪着光。 对此,大家觉得故宫的这个规矩合理吗?