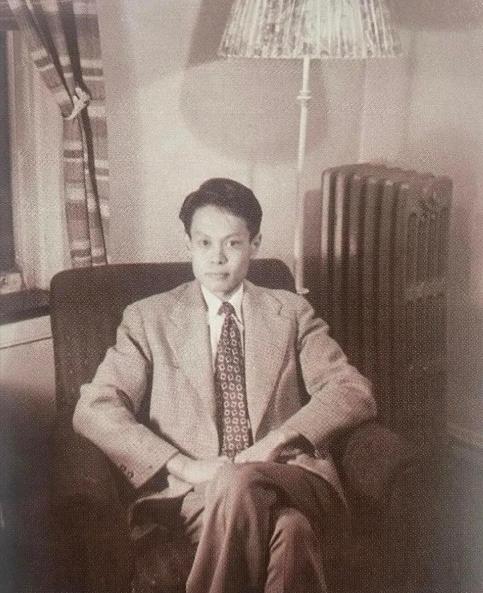

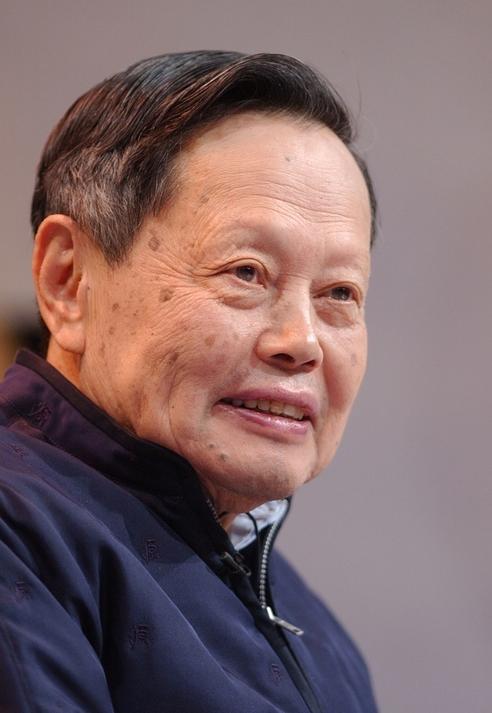

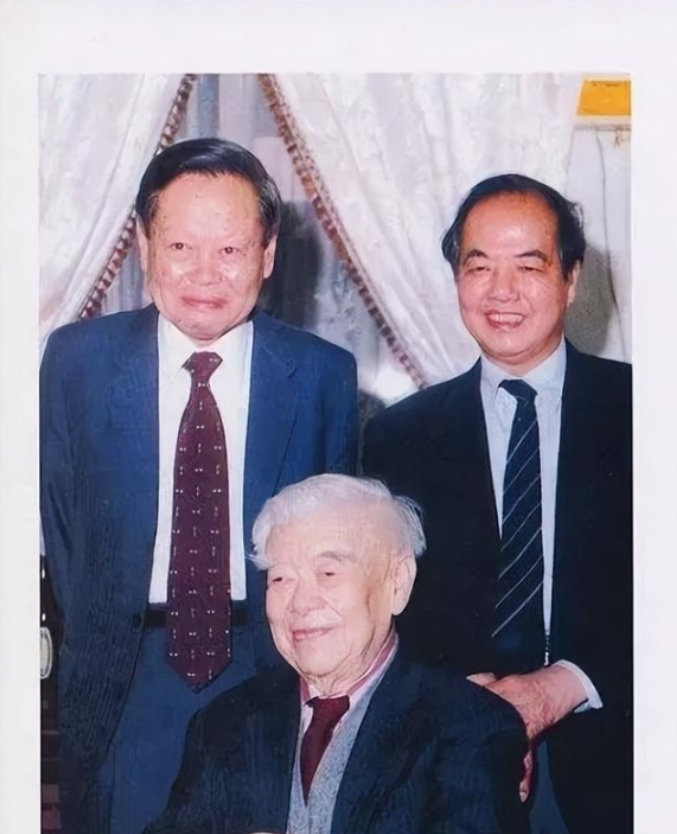

杨振宁将清华薪资、诺贝尔奖金捐献出来,看到金额,才知道有多伟大! 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2003年的一个秋天,清华园迎回了一位白发老人,那天阳光温柔,他在院子里种下几株竹子,这位归根的老人,正是曾摘得诺贝尔物理学奖的杨振宁。 世人都知道他是物理学家,却未必知道,他一生挣来的钱,从清华薪资到诺奖奖金,最后都流回了祖国的土地。 杨振宁和清华的缘分要从童年说起,七岁那年他搬进了清华园,父亲杨武之是学校的数学教授。 那时候的清华还没有如今的高楼林立,却有最浓的学术气息,小杨振宁常跟着父亲去科学馆,看一群教授在黑板前推公式,听得入神。 有人说,一个人小时候常待的地方,会悄悄决定他一生的方向,对杨振宁来说,那块写满符号的黑板,就是他命运的起点。 抗战后,他凭借庚子赔款留学基金赴美深造,这个基金是清政府当年把外国的赔款退回后设立的,用来支持年轻人学科技、救国家。 几十年后,这笔钱养成了一个诺贝尔奖得主,真是历史的奇妙轮回。 1945年到芝加哥大学念博士时,他几乎把自己钉在实验室里,白天做实验,晚上演算方程,连周末都不歇。 三十五岁那年,他与李政道合作提出宇称不守恒理论,一举拿下诺贝尔奖,成了首位获此殊荣的华人。 可比起这份荣誉,他更惦记的是回馈二字,那年奖金大约三万美元,足够在美国买栋小楼,他却没买房,先拿出一部分资助了几位经济困难的中国留学生。 别人问他为什么,他只是笑笑说:“当年有人资助我,现在我也帮别人一把”,言语简单却是他一生的写照。 上世纪八十年代,他还没回国,就已经在行动了,他在纽约成立教育交流委员会,从美国和香港筹钱,帮国内的年轻学者出国学习、做研究。 十几年里,他资助了八十多人,其中不乏后来成为高校校长、科研带头人的人物。 那时候他在国际物理学界的地位如日中天,却常被人看到在为筹款奔波,别人问他图什么,他只说国家需要人。 1996年,清华请他回国帮忙筹建高等研究中心,想办成中国版的普林斯顿高等研究院,他几乎没犹豫就答应了。 那时他已年过七旬,本可在美国安享晚年,却偏偏回到故地重新开始。 2003年,他华为夫人翁帆正式定居清华园,自称归根翁,从那以后他干了一件让无数人佩服的事——不领薪,或者领了全捐! 清华给他的待遇是教授里最高的一档,按当时的标准,一年就是上百万,他却一分不留,全捐出来设立杨振宁奖学金,帮助成绩好但家境不好的学生。 学生拿到奖学金的名单,他自己要过目,看谁最需要、谁最上进,认为钱要花在该花的地方。 除了薪资,他还把早年的诺贝尔奖金余款、版税、甚至美国的一栋房子,都捐了出去,有人粗略算过,他个人直接捐赠或筹集的资金早就超过一个半亿人民币。 要知道,他自己住的房子是学校分的,家具老旧,生活极其朴素,衣柜里最常见的是那件穿了十几年的灰衬衫。 有人说他节俭过头,他反倒觉得自在,更让人敬佩的是,他不仅捐钱,还捐时间。 八十多岁时,他仍每周两次给本科生上大学物理,课堂上他讲得入神,写完黑板自己擦,粉笔灰一身也不在乎。 有一次讲粒子运动,他直接掏出硬币当教具,给学生演示,底下学生笑着看他玩物理实验,那一刻他们突然明白,科学原来也可以这么有趣。 后来他又捐出两千多件个人资料——书信、手稿、图书和艺术品,全交清华收藏,有人劝他留点纪念,他说:“这些东西放我手里只是记忆,放在学校里就是传承。” 一句话轻描淡写,却足以写进历史。 算下来,杨振宁这一生把钱捐了,把时间捐了,把心血也捐了,他曾说自己最想做的事,是让中国人不再觉得比别人差,而他确实做到了。 不仅用科学成就,也用一生的行动,别人攒钱给子孙,他把一辈子的荣誉和财富全给了国家,那些数字看起来冷冰冰,但背后是几十年如一日的热血与执着。 当我们看到他捐出的金额时,也许才真正懂得他的伟大,不是他捐得多,而是他一直没停下,一个人能把一生过成奉献,那才是最有分量的财富。 对此,大家有什么看法呢?