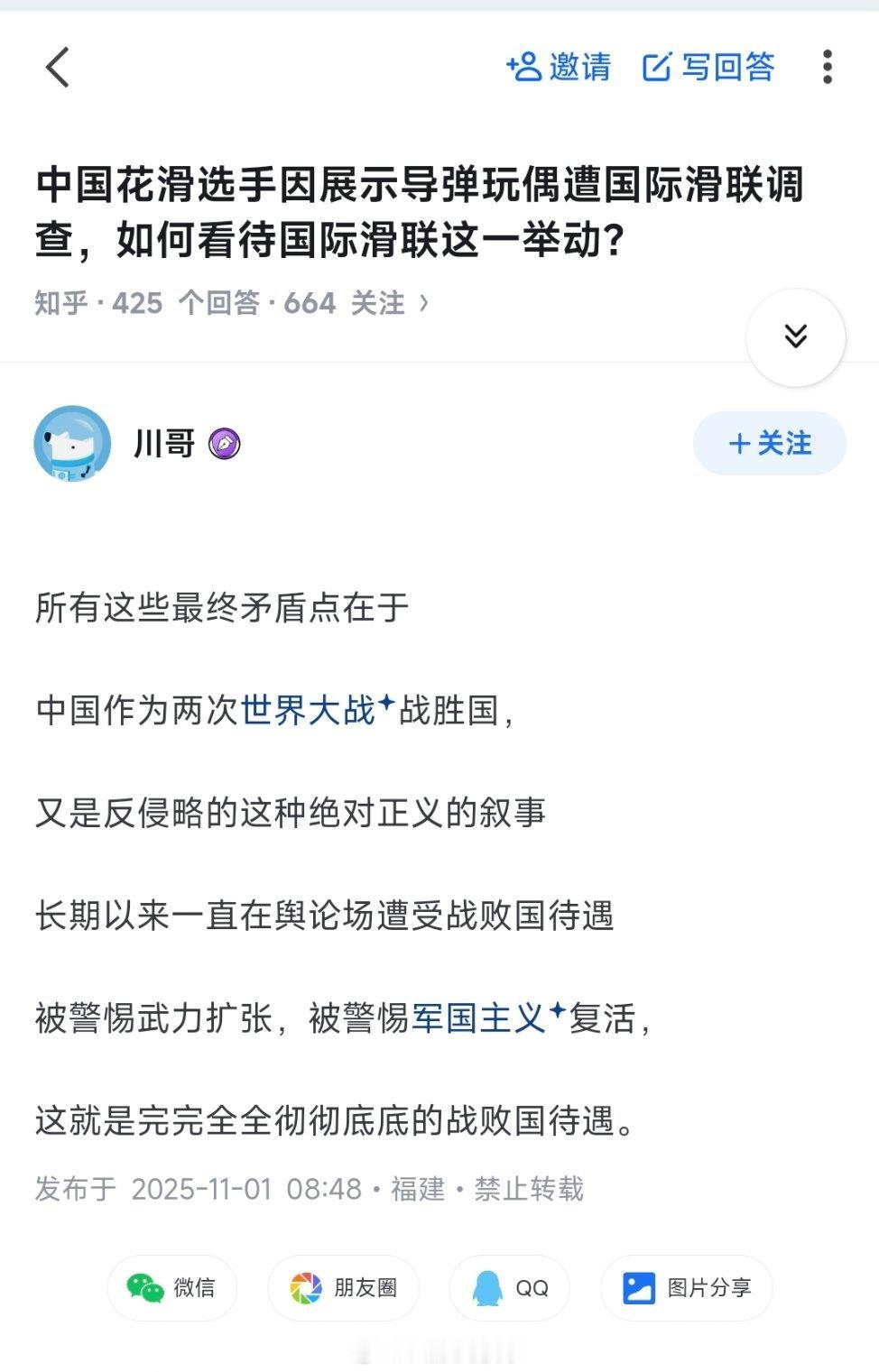

快讯!快讯!。 日本方面突然宣布了寻求与朝方举行首脑会谈的意向。 10月21日的报道里,高市早苗被指打算“直接”见面,重点盯住上世纪七八十年代日本公民被带走的老问题。关键信息还停留在媒体转述层面,朝方没有正式回应。 2002年小泉纯一郎赴平壤,5名被认定人员回国,那次之后渠道逐步冷却。现在重新抬头这件事,目标明确,但路径不清。 东京的集会发言里,解决“绑架案”被放在最前。现实对照是,平壤反复表态“已处理”,日方坚持继续核查,立场差距没有缩小迹象。 内阁官房长官木原稔说,双方通过“各种渠道”接触,但没有细节。这意味着还在摸底期,谈不拢的概率不小。 把镜头拉到外面,2018年的新加坡、2019年的河内,两次高层见面后,关键议题并没有进入可执行的安排。可见“见面”不等于“落地”。 再看韩方的经验,过去几年高层互动不少,但像开城园区此类具体项目并未恢复。流程、核查、配套一层套一层,任何一环不顺,整体就停。 回到日本国内,这个问题有专门机构长期推进,家属会持续发声,社会关注稳定存在。可操作的突破口,仍旧需要对方松动。 数字摆在那儿:官方认定17人,返国5人,余下人员情况存在分歧。没有新的共同事实,谈判空间就会受限。 节奏上,新班子起步,日程被预算和人事占据。要把峰会推上台面,先要稳住内部支持,再把预案分层细化。 周边安全环境起伏,相关活动频密,对话窗口时开时合。邀约提出得越早,越需要有耐心等反馈,也要准备长期拉锯。 如果真要见,先把沟通管道做实,确认议题边界,再设定阶段性目标,避免一次会面背负过多期待。 从过往先在信息共享、遗属接触、第三方核查这些小块上动起来,更容易累积信任,为后续谈更硬的条目打基础。 最后,想要结果,就把步骤排清,把证据摆足,把话说准。能拿得出手的共识,才可能换来下一步。