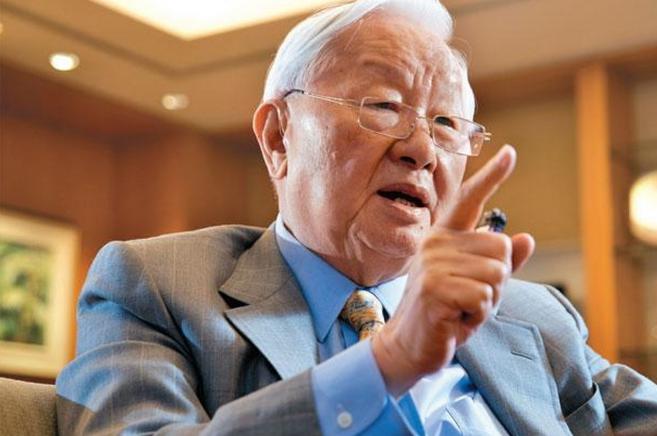

荷兰光刻机巨头ASML,突然之间,态度变了,CEO傅恪礼在接受《纽约时报》采访时,他直言不讳地指出,美国对中国的打压措施只会适得其反,因为这只会让中国“更努力地取得成功”。他还补充了一句更扎心的:“无论你设置多少障碍都没用。” 先得搞清楚 ASML 的分量,它可不是普通的科技企业。作为全球唯一能生产 7 纳米及以下先进制程光刻机的公司,ASML 的设备几乎是台积电、三星等顶尖芯片制造企业的 “命脉”,某种程度上掌握着全球半导体产业的技术走向。 过去,在美国的施压下,ASML 对中国的设备出口一直有所限制,尤其是最先进的 EUV光刻机,自 2022 年起就基本停止向中国内地企业供货,这也让不少人以为 ASML 会一直 “紧跟美国步伐”。可这次傅恪礼的表态,显然打破了这种固有印象,背后藏着对行业趋势的清醒判断。 傅恪礼口中 “美国打压适得其反”,并非空穴来风,中国在芯片领域的自主研发进展就是最好的证明。过去几年,面对外部设备和技术封锁,中国企业在光刻机相关技术上的投入不断加大。 比如上海微电子,虽然目前仍以生产 DUV(深紫外)光刻机为主,但已实现 28 纳米制程设备的量产,并且在 14 纳米设备的研发上取得突破,预计 2026 年就能完成样机测试。 除了整机制造,中国在光刻机核心零部件上的突破也不断涌现 —— 长春光机所研发的极紫外光源系统,性能已接近国际先进水平。 华为旗下的海思半导体,通过芯片设计架构优化,在没有 EUV 设备的情况下,用 DUV 设备实现了 7 纳米芯片的 “曲线突破”,虽然成本和良率仍有提升空间,但足以证明中国企业的韧性。这些进展,恰恰是美国打压下 “更努力取得成功” 的鲜活案例。 ASML 态度转变,也有自身的现实考量。作为一家企业,盈利始终是核心目标,而中国市场对 ASML 的重要性不言而喻。 数据显示,2024 年 ASML 来自中国内地的营收占比虽因出口限制降至 8%,但在 DUV 光刻机领域,中国仍是全球最大的单一市场,仅中芯国际、华虹半导体等企业,每年对 DUV 设备的需求就超过 20 台。 更关键的是,随着中国在先进制程研发上的推进,未来对高端光刻机的需求只会增加。如果一直受美国政策限制无法进入中国市场,ASML 不仅会损失巨额营收,还可能失去未来的市场主导权 —— 毕竟中国企业一旦实现光刻机自主可控,ASML 再想重返中国市场就会难上加难。 傅恪礼的表态,某种程度上也是在向美国传递信号:过度打压不仅不利于全球产业链,也会损害 ASML 自身利益。 美国的打压措施,其实早已引发半导体行业的不满。除了 ASML,台积电、三星等企业也多次公开反对美国的芯片出口限制,认为这种 “脱钩” 行为会破坏全球供应链的稳定。 比如台积电创始人张忠谋就曾表示,“全球半导体产业是一个整体,任何国家都无法独自掌控”,并拒绝将所有先进产能转移到美国。 而傅恪礼的言论,更是把这种行业情绪直接摆到了台面上,他明确指出 “设置障碍没用”,本质上是看清了全球科技发展的规律 —— 技术封锁或许能延缓一时,但无法阻止一个国家对先进技术的追求,反而会激发更强的自主研发动力。 值得注意的是,ASML 的态度转变并非要完全 “对抗美国”,而是希望在政策限制和企业利益之间找到平衡。傅恪礼在采访中也提到,ASML 仍会遵守各国的出口管制政策,但同时也呼吁 “通过对话而非限制来解决分歧”,因为 “半导体产业的发展需要全球协作”。 这种立场,既体现了企业的务实,也反映出全球半导体行业对 “去全球化” 的担忧。毕竟,从原材料开采到芯片设计、制造、封装测试,半导体产业链涉及数十个国家和地区,任何一个环节的断裂,都可能引发连锁反应,最终损害的是整个行业的利益。 目前,ASML 的表态已经引发美国政府的关注,有议员提议对 ASML 加强 “监管”,防止其向中国泄露先进技术。但从行业趋势来看,随着中国在半导体领域自主研发能力的不断提升,以及全球企业对供应链稳定的重视,美国的单边打压措施恐怕只会越来越难推行。 对 ASML 而言,如何在复杂的地缘政治环境中保住市场份额,同时推动技术创新,将是未来几年面临的重要挑战;而对中国来说,ASML 的态度转变虽值得关注,但更重要的还是持续推进自主研发,只有掌握核心技术,才能在全球半导体产业中真正掌握主动权。 技术封锁短期会拖慢对手,长期却逼出一个更大的竞争对手。阿斯ML的股价、荷兰的出口数据、中国的替代节奏,都在给同一条曲线做注脚。 信源:《纽约时报》