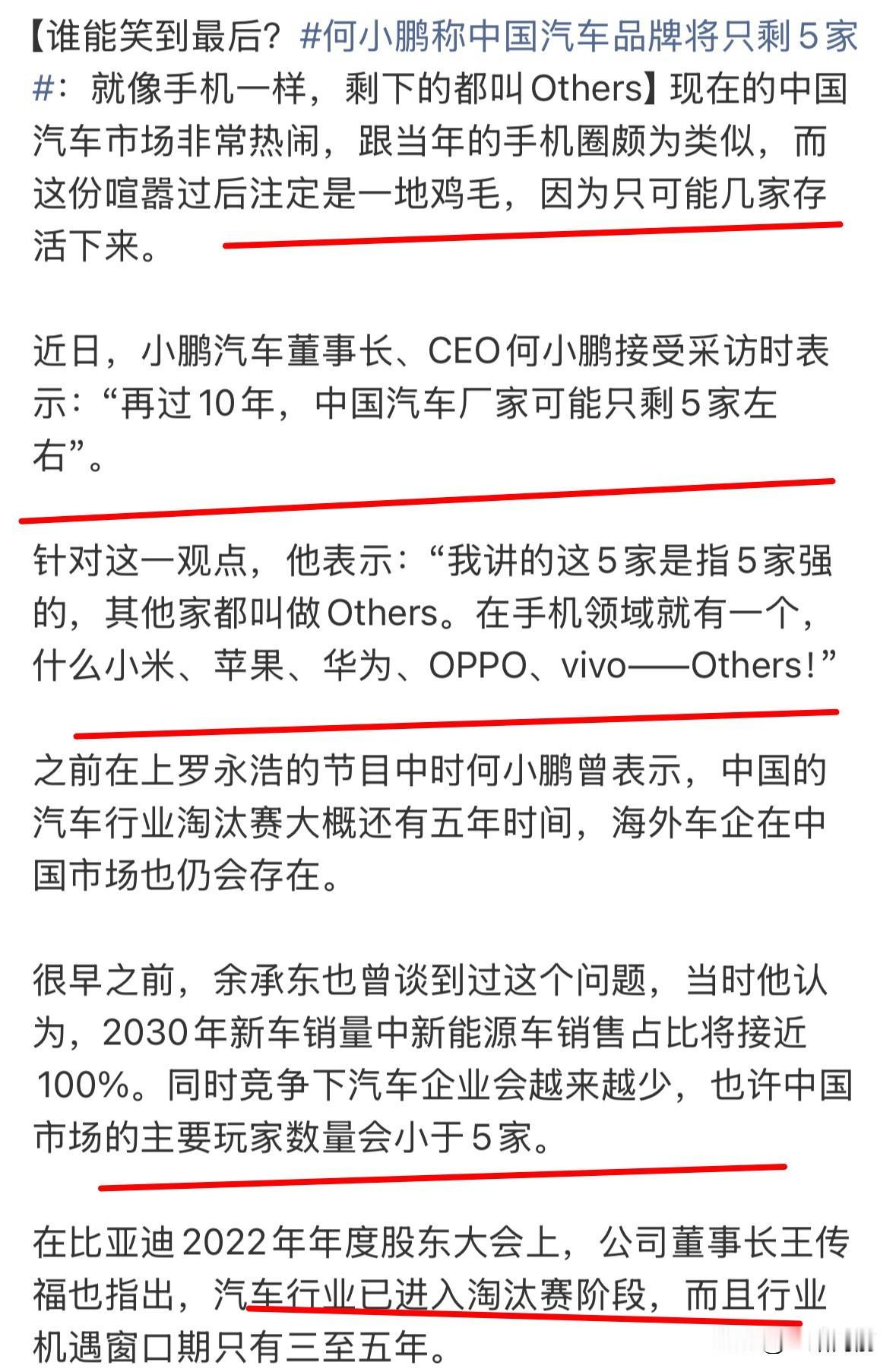

近日,小鹏汽车CEO何小鹏接受采访时表示:“再过10年,中国汽车厂家可能只剩5家左右”。 针对这一观点,他表示:“我讲的这5家是指5家强的,其他家都叫做Others。在手机领域就有一个,什么小米、苹果、华为、OPPO、vivo——Others!” 之前在上罗永浩的节目中时何小鹏曾表示,中国的汽车行业淘汰赛大概还有五年时间,海外车企在中国市场也仍会存在。 很早之前,余承东也曾谈到过这个问题,当时他认为,2030年新车销量中新能源车销售占比将接近100%。同时竞争下汽车企业会越来越少,也许中国市场的主要玩家数量会小于5家。 现在的车市早就不是“随便造辆车就能卖”的年代了,数据藏着最狠的真相。2025年前三季度,销量前十的车企集团占了84.7%的市场份额,头部品牌研发投入占比超营收10%,比亚迪半年研发费就砸了202亿,而很多二三线品牌研发占比不足5%,技术代差越拉越大。更现实的是,现在主流品牌月度交付门槛已经到4万辆,卖不到这个数的,生产成本和研发成本都降不下来,卷性价比都没资格。 何小鹏敢说这话,其实是看透了行业的“生存密码”。现在造车早不是单打独斗能成的,小鹏今年光自动驾驶研发就花了42亿,小米建电池工厂砸了100亿,没有持续的真金白银投入根本站不住脚。而且供应链得抱团才有话语权,去年小鹏和小米合并电池订单,才拿到了宁德时代的优惠价和优先供货权,单打独斗连电池都拿不到好资源。那些还在搞内耗、渠道有短板、资源分散的品牌,只会加速被淘汰。 最有意思的是,何小鹏说“要是只剩5家,更愿意身边是小米这样的兄弟公司”。这哪是讲情怀,分明是行业潜规则——现在新势力最大的威胁不是彼此,是大众、丰田、BBA这些传统巨头的电动化反扑。就像当年手机圈华为、小米从互撕到抱团,现在车圈也得省下内耗的钱,才能跟特斯拉拼技术。 对咱们普通消费者来说,这反而是好事。车企不内耗,才会把钱花在真升级上:小鹏加了激光雷达不涨价,小米直接标配5C超充,服务网络也开始互通。而且选头部品牌更靠谱,比亚迪光售后网点就超2800家,配件48小时内就能到,小众品牌可能连维修配件都要等好几个月。 现在再看那些月销几千台、研发没动静的品牌,确实很难撑过这轮洗牌。何小鹏和余承东的预判,其实是给所有车企敲了警钟:要么拼技术、抱大腿、建壁垒,要么就等着变“Others”。