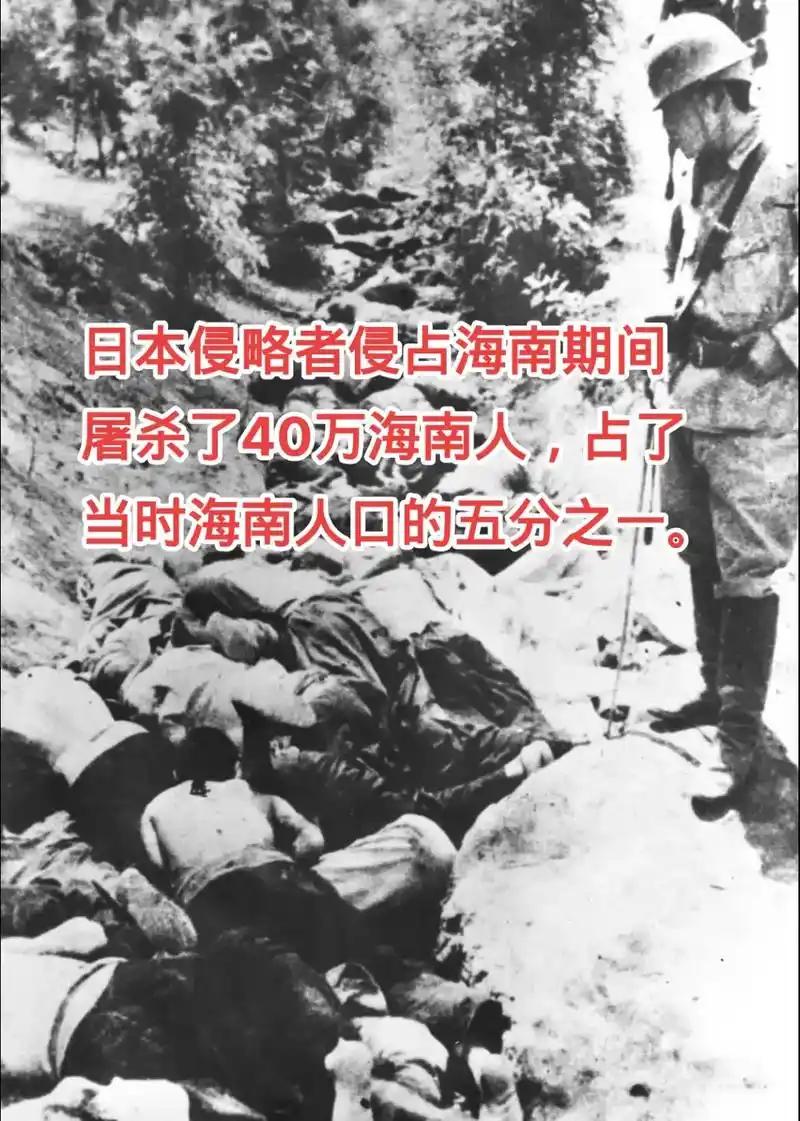

1943年3月的海南山区,晨露还凝在茅草叶尖,一个断腿男人的哭声就撞碎了村庄的宁静。他趴在村口泥地里,闽南话说得比本地人还顺溜,指着扭曲的右腿哭嚎:“老总们抓壮丁,我逃的时候摔了崖,求乡亲们给口活路!” 没人会想到,这句带着乡音的求助,会在半个月后变成插向全村的屠刀。要懂这场悲剧的沉重,得先看清当时海南的绝境。 自1939年2月日军从海口、三亚登陆,琼岛就成了人间炼狱。日军推行“三光政策”的核心目的,是切断琼崖纵队的生存根基。 这支由冯白驹领导的抗日武装,靠着百姓偷偷送的粮食、传递的情报,在五指山深处坚持游击,日军找不到纵队主力,就把怒火全撒在手无寸铁的村民身上。 可即便在这样的恐惧里,村民们还是没丢了恻隐之心。村东头的阿公把舍不得吃的地瓜干塞给断腿男人,那是他留着度荒月的口粮。村西头的阿婆煮了仅有的半锅稀粥,灶里烧的还是捡来的枯枝。 连最惜药的老郎中,都把珍藏的接骨草药拿了出来,那是他走了几十里山路,从深山崖壁上采来的。 男人“养伤”的日子里,村民轮流守在柴房外,听到日军巡逻队的皮鞋声就赶紧把他往地窖里藏。孩子偷偷把野果塞进他手里,说“叔叔快点好,去找家人”。没人怀疑他,能说出本地土话、能讲清邻县风俗的人,怎么会是敌人? 他们不知道,这个“逃兵”是日军特高课训练的方言特务。当时日军为了对付琼崖纵队,专门从台湾、福建招募会闽南话的士兵,教他们模仿大陆百姓的口音、习俗,再派去渗透村庄(海南话是闽南话的分支)。 这个男人的断腿是真的,但眼泪是演的。他记下的不是“恩情”,而是每户人家的位置、村里通往深山的小路,甚至谁给过他一碗水、谁帮他换过草药。 伤愈那天,村民凑了干粮和盘缠,送他到山口,反复叮嘱“路上小心”。他点头应着,转身就往日军据点跑,在地图上一笔一划标出村庄的每一个角落,连老郎中家药柜的位置都没落下。他要让日军“精准报复”,不漏掉任何一个“救助者”。 灾难来得比黎明还快。几天后的凌晨,枪声突然炸响,日军的刺刀映着微光,把村子围得水泄不通。那个被救的男人走在最前面,面无表情地指着茅草屋:“这家给我送过饭,里面有个老太婆!”“那间是郎中家,他给我治过腿!” 日军的皮鞋踩过孩子的布偶,刺刀捅进老人佝偻的脊背。阿婆刚煮好的稀粥洒在地上,混着鲜血变成暗红。才学会走路的娃娃,伸手要抱时被日军一脚踢开,哭声瞬间被枪声掐断。 300多口人,从白发苍苍的老人到刚会爬的婴儿,没一个能逃过这场屠杀。火焰吞噬着茅草屋,黑烟裹着血腥味飘出老远,连山间的鸟都不敢再靠近。 这样的“善意遭背叛”,在抗战史上并非个例。1942年的河北潘家峪惨案,村民曾收留过几个“逃难的陌生人”,后来才知是日军探子,最终全村1230人被屠杀。1944年的湖南厂窖惨案,也有百姓因救助“受伤的中国人”,反被引来了日军的包围圈。 这些案例里藏着侵略者最卑劣的算计,他们摸准了中国人“见难不救心不安”的朴素善良,把“求助”变成诱饵,把“感恩”变成屠刀,妄图用恐惧瓦解中国人的抵抗意志。 可他们忘了,中国人的善良里从来藏着不屈的骨头。海南这场惨案后,附近村庄的百姓没有被吓住,反而更坚定地帮琼崖纵队。有人冒着风险把村庄的惨状传到山里,有人主动当向导带纵队绕开日军据点,还有少年偷偷报名参军,说“要为死去的乡亲报仇”。 这支没枪没炮的队伍,靠着百姓的支撑,硬是在日军的“围剿”里活了下来,直到1945年迎来抗战胜利。而那个背叛善意的日本特务,最终倒在了琼崖的土地上,连名字都没留下。历史从来不会为“恶”立碑,只会把这样的人永远钉在耻辱柱的最底端。 如今再提起这段历史,不是要延续仇恨,而是要记住善良从来不是软弱,但善意必须带点锋芒。1943年海南的那场血色清晨,早已把答案刻进了民族的记忆里。我们可以选择善良,但永远不能忘记,豺狼喂不熟,有些恶不配得到原谅。更不能忘记,正是无数百姓的坚守,才撑起了中华民族的抗战脊梁。 抗日战争