欧洲和日本为啥会出现女性领导人现象?其实,当政治舞台蜕变为一场无需经验沉淀的即时表演,国家治理被简化为社交媒体上的形象营销与流量博弈,西式民主政治的深层悖论便出现了。 在欧洲,芬兰前总理桑娜・马林的崛起堪称这种剧场政治的典型样本,34岁的她从大学毕业到执掌一国政权仅用7年,从政经历中缺乏高层治理的深度沉淀,却凭着Instagram上百万粉丝的影响力一路平步青云。 她会发布哺乳照、摇滚演唱会穿搭,登上时尚杂志封面,用年轻、鲜活的个人形象打破传统政客的刻板印象,即便曝出新冠密接后仍去夜店狂欢、官邸开派对等争议事件,个人支持率依旧能达到64%,女性支持率更是高达69%。 这种“争议即流量”的效应,让她的政治生涯更像一场持续曝光的真人秀,而“尊严、气候和培训”这类简洁口号,远比复杂的施政纲领更适合在社交媒体传播,最终帮助她以微弱优势击败对手当选总理,却在2023年选举中因缺乏实质政绩导致政党落败,下台后直接签约传媒公司进军娱乐界,彻底回归“表演者”的本质。 意大利首位女总理焦尔吉娅・梅洛尼的胜出,同样是流量博弈的产物,她深谙社交媒体传播逻辑,将演讲内容改编成短视频在网络上风行,个人词条浏览量累计超过3800万,其中一段演讲视频更是达到1200万次播放,成为名副其实的“流量明星”。 她主打“意大利和意大利人优先”的民粹口号,精准抓住选民对传统政客的失望情绪,即便意大利大选投票率创下64%的历史新低,她所在的中右联盟仍能凭借流量优势拿下参众两院多数席位。 作为G7中唯一的女性领导人,她的关注度更多来自性别符号和强硬姿态,而非执政成果,这种“话题度大于能力”的当选逻辑,完美契合了西式民主简化治理、放大表演的核心悖论。 日本的女性从政现象则更凸显素人化与娱乐化的交织,政治生态早已呈现出“明星跨界、流量至上”的趋势。 大量缺乏政治经验的文体界女性涌入政坛,前歌手三原顺子当选国会议员后因忙于美容被批“花瓶”,前偶像今井绘理子对驻日美军相关议题一无所知,却能凭借过往的公众知名度获得选票,甚至有知名网红通过爆料抹黑对手的方式当选参议员,当选后却拒绝出席议会最终遭除名。 这些案例清晰地展现出,日本选民的选票越来越倾向于“熟悉的陌生人”,只要有足够的曝光度,即便毫无政治素养也能跻身政坛。 而东京都知事小池百合子作为资深明星政客,更是将形象营销玩到极致,她凭借出众外形和国际化视野,被小泉政府打造成“美女政客”标杆,推行的“清凉计划”等政策因易于传播而大获成功,甚至自比希拉里拔高个人定位。 她的政治主张多以强硬表态和热点话题为主,却缺乏系统性的治理规划,其崛起全程都离不开媒体的精心包装,而非扎实的执政履历。 这种现象背后,是社交媒体对政治生态的彻底重构,在欧洲和日本,X、TikTok等平台已成为选举主战场,传统的政策宣讲解读让位于表情包、短视频等低信息密度内容,极右翼政党的短视频动辄获得数十万点击量,流量远超严肃的政策讨论节目。 日本自民党总裁选举中,候选人高市早苗时隔两年重启推特账号,短时间内吸粉22万,野田圣子的博客粉丝数在政治人物中排名第一,河野太郎更是凭借242万推特粉丝的流量优势成为热门候选人,这种“粉丝数即选票数”的逻辑,让选举彻底沦为流量竞赛。 资本敏锐捕捉到女性符号的传播价值,相比于男性政客的刻板形象,女性领导人的性别特质更易制造话题,无论是马林的时尚感、梅洛尼的强硬派还是小池的干练风,都能被包装成独特的营销标签,吸引不同群体的选民情绪,而政策本身则被简化成“热搜话题”,无需深入论证,只需朗朗上口即可。 值得注意的是,这些女性领导人的崛起并非性别平等的真正实现,而是民主制度空心化后的权宜之计。 全球女性国家元首或政府首脑的比例长期低于10%,即便是北欧五国,曾经的四位女性领导人如今也仅剩冰岛总理雅各布斯多蒂尔感到“孤独”,这说明真正靠治理能力站稳脚跟的女性领导人寥寥无几。 欧洲和日本的这些女性政客,大多是资本和媒体挑选的“符号代言人”,她们的存在是为了转移民众对经济停滞、老龄化加剧等实质问题的关注,用“变革者”的形象安抚选民焦虑。 马林在任内除了推动加入北约等外交动作,在应对能源危机、通胀问题上并无有效举措;日本的素人女议员们连基本的议会职责都无法履行,这些都印证了“表演者”无法胜任“治理者”角色。 当政治舞台彻底让位于流量博弈,国家命运便成了一场精心策划的公关秀,女性领导人不过是这场秀中最亮眼的道具,她们的出现不是西式民主的进步,而是其深层悖论的集中爆发——当选举只看曝光度、执政只看话题度,民主便失去了原本的意义,只剩下被资本操控的娱乐外壳。

长空搏击

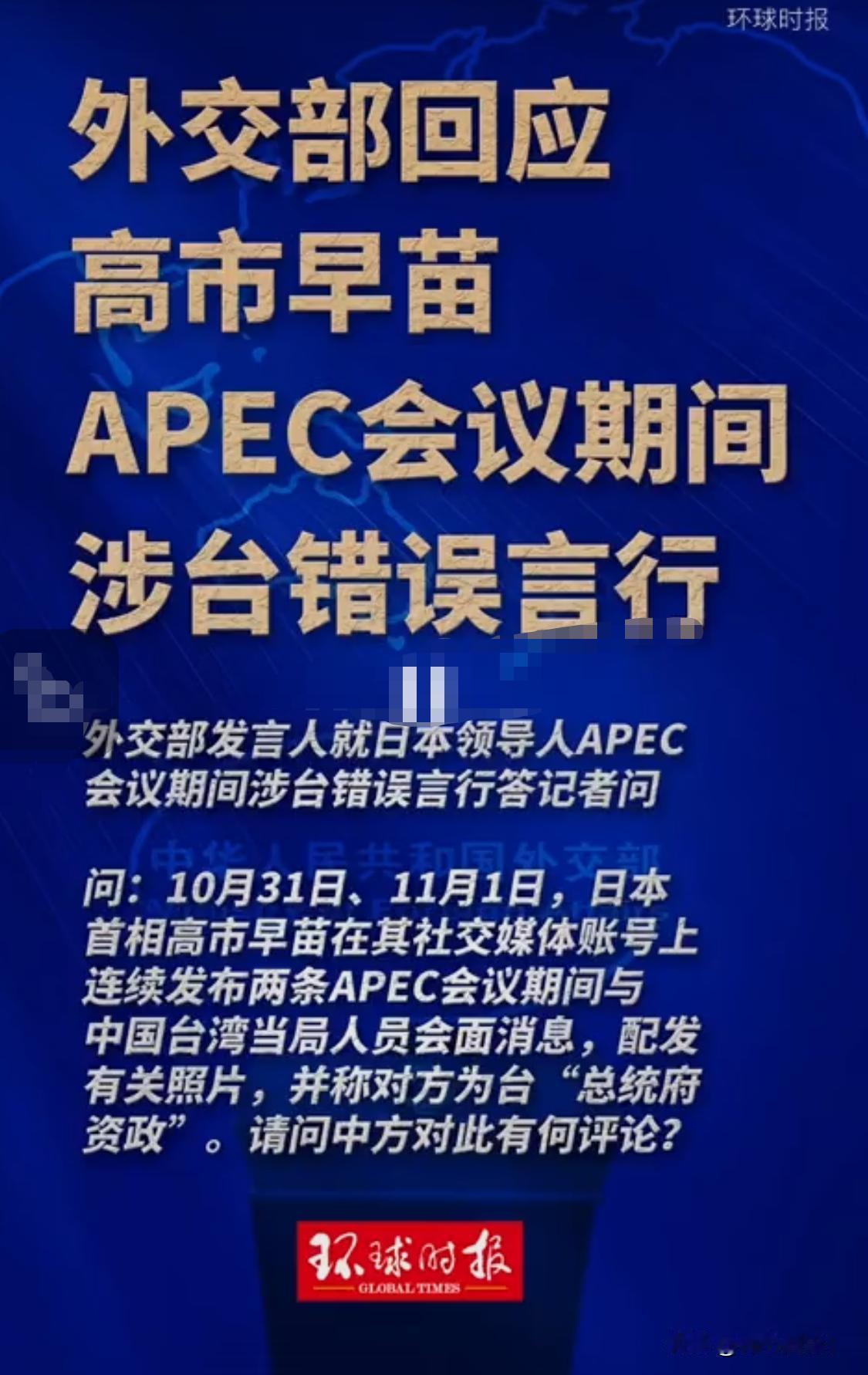

感觉西方政坛的选举像在开玩笑,