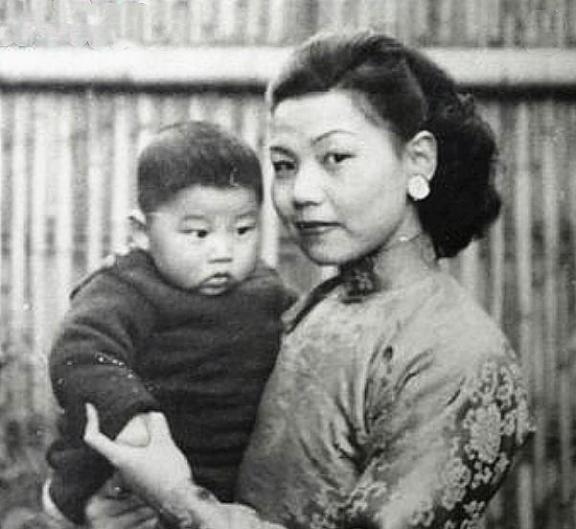

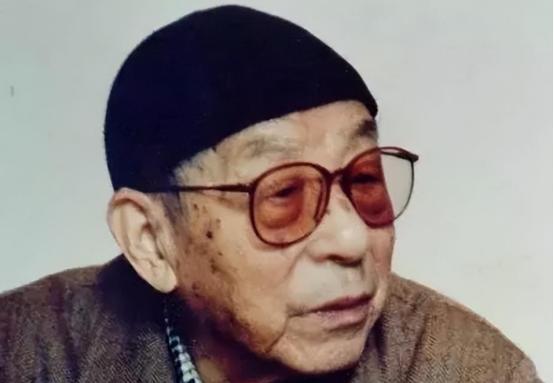

1914年,阎锡山31岁娶了一个14岁的小妾。结婚当晚洞房花烛夜,没想到阎锡山对小妾说:“你以后得改姓跟我原配姓,且要摆正位置,你只负责传宗接代,休想得到我半分温情。”小妾笑笑没说话,她年轻貌美不信赢不了人老珠黄的原配! 在那个军阀割据的年代,一位叱咤风云的山西统治者迎娶年幼女子,本以为是延续香火的简单安排,谁知新婚之夜的一番冷言冷语,揭开家庭内部的层层矛盾。她年轻貌美,却面临地位的尴尬,这段婚姻将如何演变? 民国初期,山西军阀势力盘踞,阎锡山作为本地头面人物,通过掌控军队和地方资源,稳坐一方。那时候社会风气保守,家族传承看得比啥都重。阎锡山早年跟徐竹青结了婚,两人过了十几年日子,本来感情还行,可就是没孩子。这事搁谁身上都闹心,尤其阎家就他一根独苗,家里长辈天天念叨。 徐竹青身体查出来不能生养,她爹觉得对不起阎家,就把自家养女许兰森送过来,当小妾给阎锡山。许兰森年纪小,本来在家过得平平淡淡,突然就卷进这事。阎锡山起先不乐意,觉得对不起徐竹青,可架不住家里压力和徐竹青自己劝说,最后点头了。许兰森进门后改名徐兰森,阎家老人定规矩,两人姐妹相称,徐竹青是大姐,徐兰森是小妹。 婚礼那年是1914年,办得简单,不像娶徐竹青时那么热闹。阎锡山对徐兰森的态度从一开始就定调了,冷冰冰的,就把她当工具人。徐兰森心里头有想法,可也没法子,在旧社会,女人命苦,嫁鸡随鸡,只能忍着。 日子一天天过,徐兰森很快生了孩子,前前后后五个儿子一个女儿,不过有的没活下来。阎家总算后继有人,这本该是好事,可家里规矩严,孩子得叫徐竹青妈,叫徐兰森姨妈。阎锡山对徐竹青还是老样子,俩人一起出席场合,徐兰森就搁一边,地位低人一等。 徐兰森生孩子后,阎家氛围变了点,她对公婆孝顺,对孩子也疼,可总觉得憋屈。孩子们小时候听话,叫姨妈,可慢慢长大,血缘亲情瞒不住。阎锡山忙着外头事,家里这些小矛盾他不管不问。 1930年中原大战,阎锡山败了,带着部分家人逃到大连避风头。徐兰森带着老四老五跟着,徐竹青留守老家。那几个月,徐兰森跟孩子单独相处,孩子开始叫她妈,习惯养成了。1931年回来,徐竹青听说后火大,觉得自家地位受威胁,跟阎锡山闹翻,还砸了东西。从那以后,徐竹青搬到太原通顺巷住,两人正式分居。 分居后,阎锡山对徐竹青表面上还客气,经常让她代表自己处理家族事,参加各种场合。可感情裂痕大了,徐竹青再没笑脸。徐兰森留在阎锡山身边,伺候日常,可日子也不好过,她身体渐渐弱下来。 旧社会就这样,女人地位低,婚姻里头夹着家族压力和封建规矩。阎锡山作为军阀,表面风光,家里却一团乱。徐兰森本以为年轻能争口气,结果到头来还是工具人命。孩子们长大后,各有出路,二儿子志宽早逝,四儿子志敏五儿子志惠去了国外。 徐兰森扛了这么多年委屈,身体吃不消,1946年在太原病逝,那年她46岁。阎锡山后来去了台湾,徐竹青继续管着家族事,到1964年才走。整个故事看下来,旧时代妇女多苦啊,被当生育机器,感情地位都没保障。 这事反映出封建家庭的弊端,男人主导一切,女人只能被动接受。阎锡山再有权势,也摆脱不了旧习气,害得两个女人一辈子不痛快。我们现在社会进步了,男女平等,婚姻靠感情基础,这样的悲剧不会重演了。 回想阎锡山一生,从掌控山西到败走台湾,家庭事就是他软肋。徐竹青大度劝纳妾,结果自己吃亏;徐兰森年轻进门,以为能翻身,却落得抑郁结局。历史告诉我们,封建思想害人,得彻底抛弃。 阎家后代也没沾光,孩子们虽学有所成,可家庭氛围冷淡。志敏在美国安家,志惠先去日本后到台湾,跟阎锡山闹过矛盾。这都源于早年家规太严,亲情扭曲了。 总的说,这段往事接地气,说白了就是旧社会普通家庭的放大版。军阀家里头也逃不过传宗接代那套,女人成了牺牲品。我们中国人讲家庭和睦,现在强调平等互敬,才是正道。 阎锡山对婚姻的看法,说要找志同道合的,可实际操作起来,还是落入俗套。徐竹青支持他事业,可换来分居;徐兰森生儿育女,却没地位。可见,旧制度下,个人情感总被家族绑架。