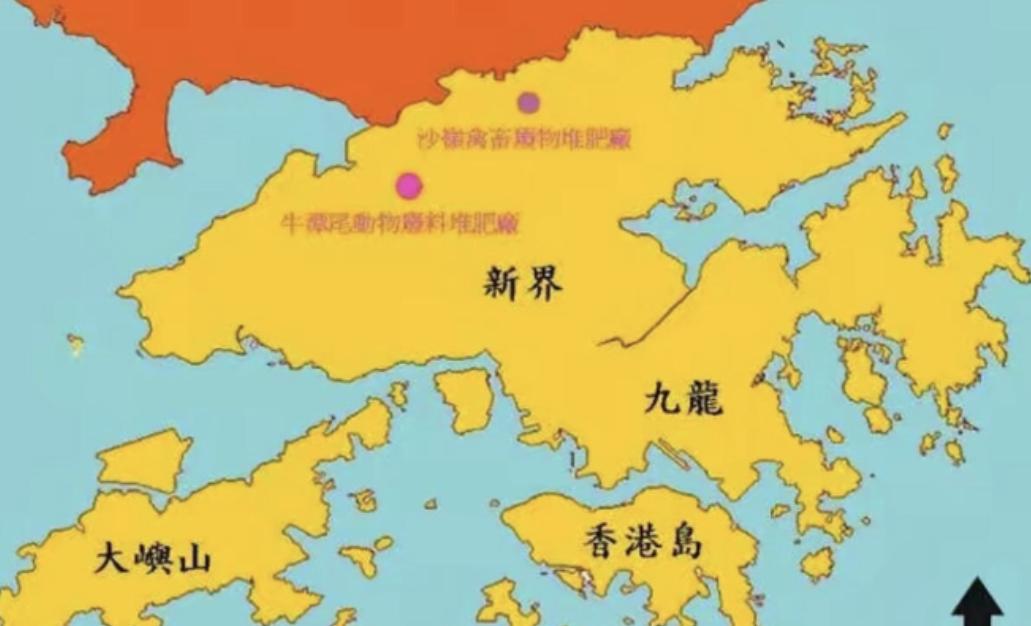

香港不是寸土寸金吗,可为啥新界还没大规模开发呢?原因其实很简单,因为地方势力太强势,连香港政府都管不了。网友们:大陆派几个城管过去就解决了。 大家怎么看,一起评论区唠唠! 香港不是没地,是有地没人敢动,新界这块地,面积占全港八成,却像个上了锁的宝箱,钥匙在几百个宗族、几家地产商,还有一堆历史文件手里,每次政府想开箱,都会被卡在各种“祖宗留下的规矩”上。 最早那把锁,是英国人自己装的。 上世纪七十年代,港英政府为了稳住新界的原居民,搞出个“丁屋政策”,只要是1898年前在当地定居的男性后代,就能在村里免费盖三层小楼。 听着像福利,其实是安抚政策。 英国人怕惹怒这些祖地势力,毕竟他们当年可是敢跟英军拼命的,结果呢?这丁权成了父传子的永久特权,一代代传下去,连地价都不用掏。 回归后,这事儿不但没消失,还被基本法写进条文里,香港终审法院还专门判过,说丁权是“原居民合法传统权益”,得受保护。 听起来挺高大上,但问题来了——一边是祖传特权,一边是年轻人连厕所都租不起,有人告上法庭,说这是性别歧视、出身歧视。 可法院一句“政府可改但不急改”就把球踢回去了,于是,新界成了一个“动不得”的地方。 可这还只是表面,真正让新界变成“谁也动不了”的,是那套深得人心的宗族系统。 别以为这是老掉牙的乡情组织,乡议局这股势力可真有分量,港府要在新界推进个项目,不去村里磕个头都过不了门槛。 刘皇发那阵子被叫“新界土皇帝”,不是夸张,政府要收地、拆违建,得先跟村长谈,谈不拢就会出现几十个村联手抗议、请大律师告政府。 有人说动丁屋是“动祖坟”,可见情绪有多硬。 更要命的是地权碎得像饼干渣,每块地都切得零零碎碎,一家占一角,要征地就得一家一家谈。 有人说这块地留给儿子盖丁屋,有人说风水不能动,政府要统一规划,最后发现协调的成本比建地铁还高。 加上违规丁屋满天飞,三层变五层、院子封死的都有,你想拆吧,村民说“不尊重传统”;你不拆,市民又说“不公平”。 就这样,香港最宽的地,成了最难开的局。 其实这些年,政府也不是没努力,北部都会区、新界东北开发、丁权置换计划,一个接一个喊口号,蓝图画得挺美,房子能盖多少套、能解决多少人住房,全算得明明白白。 可真一上手,村民立马抗议,说动他们的地就等于动祖坟,请愿、游行、上诉接连不断,项目从三年拖到十年,成本从十亿涨到上百亿。 政府后来想走“置换路线”,让原居民把建丁屋的权利换成公寓或现金,看似公平,结果效果惨淡。 原居民宁愿等也不愿换——自己盖房自由度高,出租还能赚钱,换成公寓地没了、权也没了,你要说他们贪?也不是,他们只是太清楚“地在手上”的底气。 更难的是地产商这头也不急,他们早年就低价囤了地,现在一看政府受困,干脆慢推慢卖,地价越高,他们赚得越多。 于是,政府一边苦口婆心求配合,一边眼看着地价把房价越推越高,想收地?有《土地收回条例》,但香港讲法治,每一步都得论证“公共利益”,补偿标准还要听证,村民一不服就打官司。 要知道,这里不是内地,一封律师信能让工程停半年。 这时候网友那句玩笑话“派几个大陆城管过去就解决了”,其实挺讽刺,新界的事,不是靠强拆能搞定的,那不是违建现场,而是几百年的宗族和法理交织。 香港靠的是程序正义和契约精神,真要硬推,只会闹得更大,问题不在“敢不敢动”,而在“怎么动得起”。 真要破这个局,得换思路。 丁权不能无限传,该限的限,该核的核,把模糊的“传统权益”变成有界限的清单;零碎地块可以集中整备,建立“开发权市场”,让地能互换、能流转;补偿也该有标准化菜单,换地、换房、现金或入股都行,一次结清,别让人觉得吃亏。 那些违规丁屋也别一刀切,划线合法化、补交税、加安全标准,让灰区变成可控区,最重要的是整个过程要公开透明,让人看得懂、信得过。 香港的问题不是没地,而是规则太旧、利益太硬,要真想让新界动起来,靠的不是推土机,也不是“城管式”强势,而是一套让各方都能算清账、分清利的机制。 等规则清了、补偿明了、过程亮了,那些地方势力自然就没了赖着不动的理由,那时候你再看新界,也许它不再是“谁都管不了的地”,而是香港重生的最后一块拼图。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)