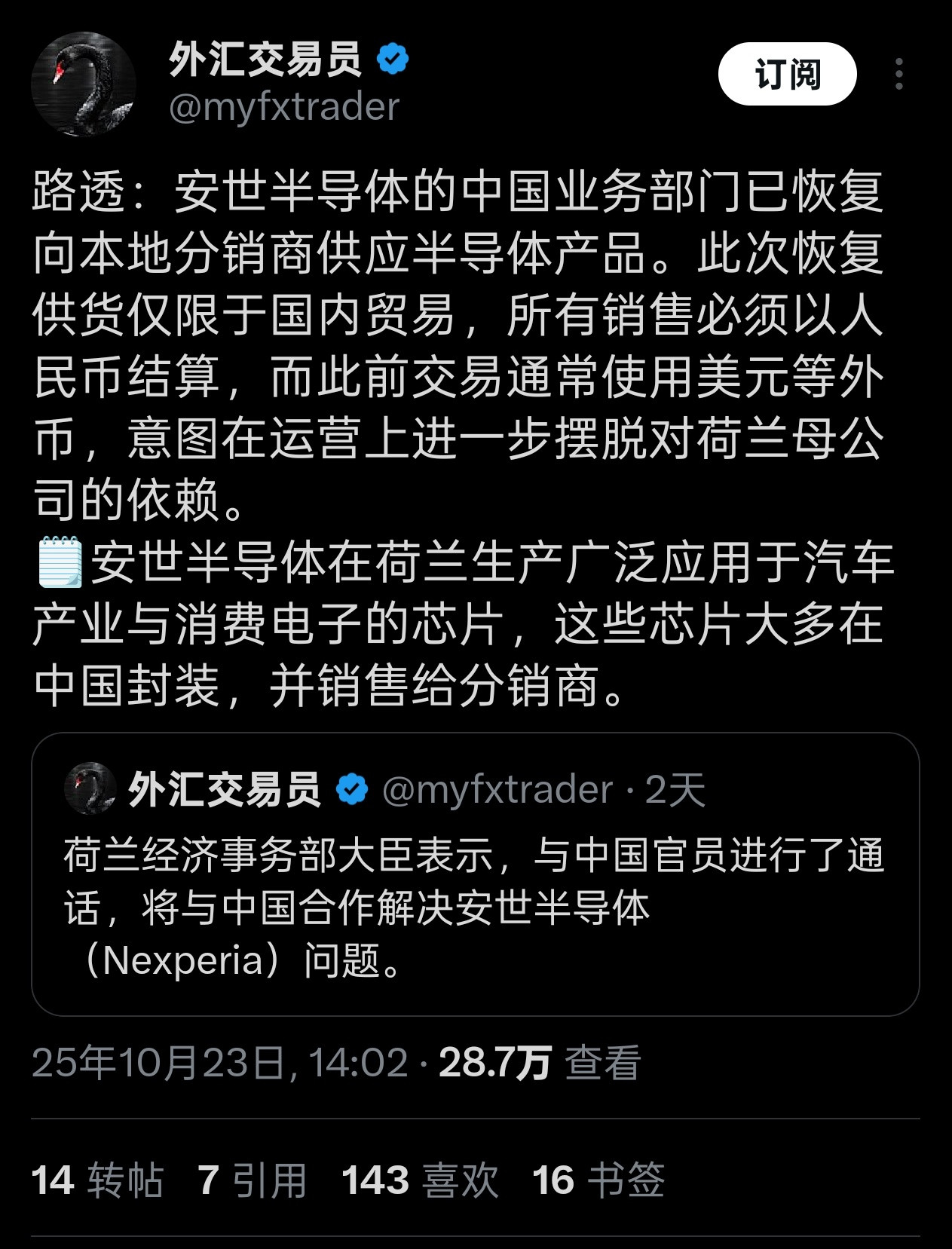

安世之争,只要荷兰没道歉认错,没把安世半导体完好无损的还给中企,那么我们某种意义上就输了。理由很简单,安世半导体是闻泰科技100%的全资子公司,荷兰所谓的强制接管,就是明抢。 安世半导体是中国的闻泰科技实打实真金白银买下来、用心做起来的。 2018年,闻泰科技还主要是帮人设计生产手机的,虽然做得不小,但总觉得利润薄、没根基,想往产业链上游走,也就是做更核心的芯片。 这时候他们盯上了安世半导体,这公司来头不小,最早是飞利浦的半导体部门,后来独立出来成了恩智浦的一部分,2017年才单独运营,在功率半导体圈子里是响当当的角色。 尤其是车规级芯片,不管是汽车上的MOSFET还是二极管,市占率都能排进全球前三,差不多每 十辆车里就有一辆用它的芯片,累计出货量早就超过了千亿颗。 闻泰当时花了大力气,一路追到2019年彻底完成全资收购,把这家总部在荷兰的企业纳入麾下, 这可不是玩票,是真金白银砸进去的战略布局。 收购之后闻泰也没当甩手掌柜,真金白银地投钱升级产能,光是东莞的封装测试基地就养着四千名员工,承担了安世全球七成的产品封装活儿。 在中资的打理下,安世不仅没掉链子,反而越做越好,每年给荷兰贡献1.3亿欧元的税收,还养活了数千名当地员工,算得上是中欧合作的样板。 可谁能想到,样板说被拆就被拆,荷兰政府突然就露出了另一副面孔。2025年9月底,荷兰政府突然出手,拿了个1952年冷战时期的《货物可用性法案》当尚方宝剑,这法案自打诞生就没真正用过,本来是战时保障物资的应急工具,现在居然拿来对付一家正常经营的中资企业。 他们张口就说安世“有治理缺陷”,可问具体有啥缺陷,又拿不出半点实锤证据,说白了就是欲加之罪。 紧接着就是一套“组合拳”:暂停闻泰委派的CEO职务,冻结公司资产和知识产权调整权一年,还要把几乎所有股份都托管给外人,只给闻泰留了象征性的一股,这不就是明着抢吗? 而这事背后全是美国的影子。荷兰法院的文件里明明白白写着,美国早就跟荷兰打招呼,要求换掉安世的中方管理层。 这边美国刚扩大出口管制,那边荷兰就立马动手,时间点卡得比钟表还准,说不是当马前卒谁信? 荷兰平时总把“自由贸易”“契约精神”挂在嘴边,真遇到美国施压,立马就把这些口号抛到九霄云外,露出了强权大于规则的真面目。 有人说咱反击得挺狠,稀土管制卡了阿斯麦的脖子,出口禁令让安世的供应链断了链,荷兰企业都开始求饶了,这怎么能算输? 可仔细想想,这些反制本质上是“止损”,不是“赢回公道”。阿斯麦急着求饶,是因为库存稀土只够撑8周,EUV光刻机产能要降30%;欧洲车企慌了,是因为安世的芯片库存只够维持几周,新供应商认证要花好几个月,生产线可能停摆。 他们怕的是自己的损失,不是觉得抢中企不对。安世本身的处境更能说明问题。 闻泰明明是100%控股的老板,现在却被架空成了旁观者,自己投钱建的工厂、养的团队,突然就说了不算了。 荷兰抢过去的也不是个能正常运转的公司,东莞基地已经出现供应链问题,原材料年底就要耗尽,70%的产能随时可能停摆。 关键是这事开了个极坏的头。安世不是个案,它是中企出海收购的典型,花真金白银买股权、合规经营、给当地创造价值,最后却被用冷战法律强行接管。 如果这种行为不被纠正,其他国家会不会有样学样?今天荷兰能以“国家安全”抢芯片公司,明天其他国家就能用别的借口抢新能源工厂、抢港口股权。 欧洲有份报告说得很直白,86%的欧洲龙头企业都在用安世中国的芯片,现在连这么重要的供应链企业都能说抢就抢,以后中企去海外投资,手里的股权证不就成了废纸? 国际上从来都是看先例的。当年美国打压阿尔斯通,用的是长臂管辖,现在荷兰抢安世,用的是冷战老法,本质都是把政治凌驾于商业规则之上。 如果荷兰这次不认错、不还企业,就等于告诉全世界:只要有借口,就能随便侵犯中企的合法财 产。 那以后中国企业走出去,要么就得放弃核心产业,要么就得随时准备被“明抢”,这可不是一家企业的损失,是整个中国高科技产业出海的路被堵上了一块。 所以说,这事的核心从来不是谁的反制更厉害,也不是谁的产能更关键,而是荷兰得认这个最基本的理:白纸黑字的股权不能当儿戏,合法收购的资产不能被强占。 只要他们一天不道歉、不把安世完好无损地还回来,这种“抢完了还要受害者帮忙擦屁股”的闹剧就没落幕,商业世界最基本的规矩就被踩在了脚下。 这已经不只是闻泰一家的得失,而是对全球商业底线的考验,如果强权能随便撕碎契约,那再多的投资、再大的产能,在不讲理的规则面前都是空谈。 最后受损的不光是中企,更是那些号称“自由开放”的国家自己,毕竟谁也不想哪天成为下一个被抢的对象。