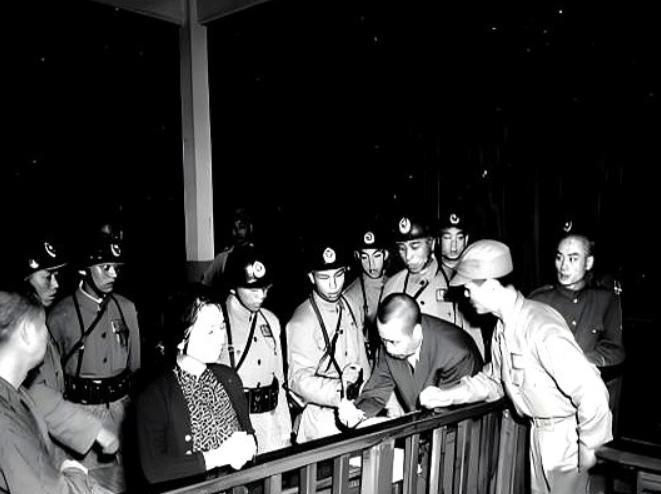

1950年4月,李克农突然收到一封来自台湾省的电报,电报只有四个字——老郑变节,李克农看完之后脸色惨白,悲痛地表示:我们输了一场隐蔽的战争…… 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年的北京,春寒还没退尽,李克农办公室的灯亮了一整夜。凌晨一点,机要员送进来一封从台湾传回的加密电报,四个字“老郑变节”。 那一刻,他的手指微微发抖,二十多年情报生涯,他见过无数危险,却从未像这一次那样冷到骨头里,他明白,这不只是一个人叛变,而是一整条隐蔽战线的神经被割断。 “老郑”不是别人,正是中共台湾省工委书记蔡孝乾,这个名字在当时的地下战线里分量极重,他几乎掌握了整个台湾党的命脉,联络点的暗号、同志的名单、密电的口令,全都烂熟于心。可以说,只要他不出事,台湾的地下工作就是一张隐形的网;可他要是倒了,整张网就会塌。 蔡孝乾早年也是铁骨铮铮的革命者,参加过长征,抗战时在延安做宣传,枪林弹雨里都没退过半步。组织派他回台湾,就是因为信得过他的“稳”。 可人心有时候经不住时间的磨,回到岛内后,他起初谨慎,后来渐渐松懈,开始和一些立场模糊的人混在一起,吃西餐、打牌、借债,甚至挪用组织的钱,他觉得自己混得开,谁料这正是危险的开始。 1950年初,蔡孝乾在台北一个联络点被捕,特务没对他用刑,而是每天请他喝咖啡、吃牛排,假装推心置腹地谈“前途”,这一套“糖衣炮弹”他没扛过几天,就彻底塌了防,起初他只是承认了身份,后来干脆“戴罪立功”,把整个省工委的情报结构、同志名单、密台位置一股脑交了出去。 国民党特务拿到名单后,像顺藤摸瓜一样,从台北一路搜到高雄,抓捕开始的那几周,岛上气氛像罩着铁幕,白天街上巡逻车呼啸,夜里敲门声一响,没人敢呼吸。上千名党员和进步人士被捕,许多人再也没能活着出来。 最早被波及的,是吴石将军,这个外表是国民党中将的男人,实际上是我党安插在敌军心脏的一颗钉子,他冒着极大的风险,把台湾的海防图、部队部署一页页传回大陆,蔡孝乾一开口,他的身份就暴露了,吴石被捕后受尽酷刑,却一句没吐,临刑前,他留下一句“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”,七十多年过去,这句话仍刻在福州的纪念馆墙上。 还有朱枫,那个往返两岸的女情报员,她的联络点被蔡孝乾供出,刚到码头就被逮,她吞金未死,被打得骨裂,也没吐半个字。 押赴刑场那天,她还整理衣襟,昂着头走完最后一段路,2013年,她的遗骸从台湾运回浙江镇海,人们自发迎接,写着“朱枫烈士,欢迎回家”的牌子在春风里晃动。 那年春天,整个台湾的地下网络像一座塌方的矿井,李克农后来总结:“我们输了一场隐蔽的战争,”输,不是因为同志们不够勇敢,而是因为中枢失守——最关键的人没守住信仰。 这场灾难也逼出了教训。组织立刻调整工作,撤离高危人员、冻结旧密钥、分散联络节点,再不让所有命脉攥在一个人手里,新的网络小而灵活,再也不把信任寄托在单一的“英雄”身上。那一年的止血和重建,是隐蔽战线最痛也最清醒的时刻。 蔡孝乾后来混得也不体面,国民党给了个闲职,却一直提防他,孤零零活到1982年,病死在台湾,没人为他送行,人们记得的,是那些倒在刑场上的同志,而不是他。 七十多年后,我们再回望那封电报,依然能感到那股冷意,那不是历史的冰,而是信仰塌陷的温度。隐蔽战线讲究的不只是机智,更是忠诚,一个人倒下,能连带成千上万人被捕;一个人挺住,能让整张网络得以延续,信仰失守的代价,从来都不只是一个名字。 所以这段往事被反复提起,不是为了追恨谁,而是提醒后来的人:在最黑的夜里,能不能不交出手里的火种。有时候,守住一念之光,就能护住无数人的黎明。 对此,大家有什么看法呢?