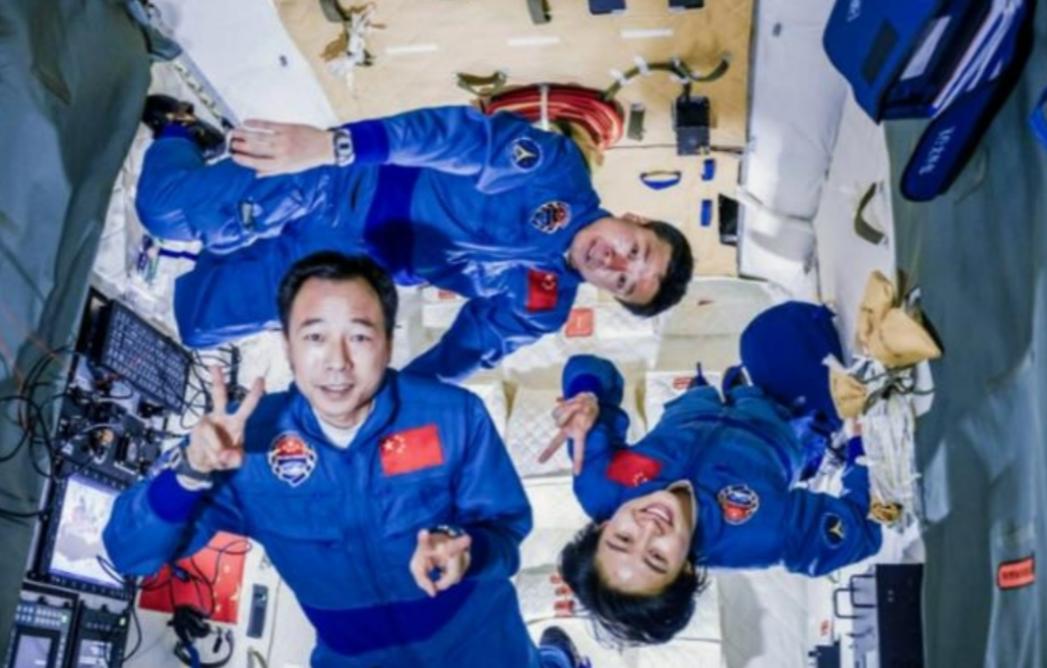

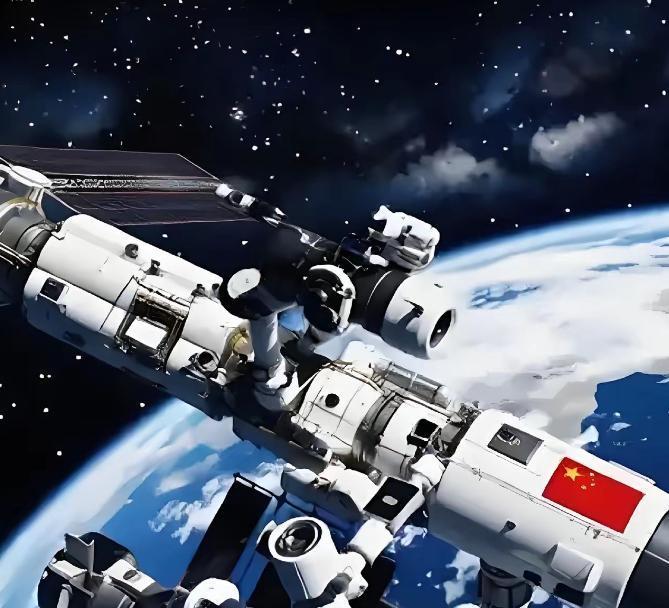

为什么大家都不提中国空间站了?没脸提,跟国际空间站差距太大。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 二十多年前,中国申请加入国际空间站合作计划时,吃了个闭门羹,理由冠冕堂皇——“技术安全”,那时候的国际空间站,像个只准大国入座的“太空俱乐部”,成员有美国、俄罗斯、欧洲、日本等十几个国家,而中国被挡在门外。 很多人觉得遗憾,但航天人没多说一句怨话,只默默决定:既然不能上别人的车,那就自己造一辆。于是,“天宫”的蓝图悄悄在地面展开。 当时,国际空间站正是人类航天合作的“顶流”,各国工程师轮番上阵,舱段一个接一个拼上去。可越往后,问题越多。 不同国家造的舱段接口不一样,电源标准也各自为政,装起来就像拼一套不同年代出的乐高,俄制设备接不上美制电源,欧洲的实验柜要单独改线路,久而久之,整个空间站像一间临时搭建的实验室,线缆四处爬,设备挤得连转身都难,航天员在里面漂着漂着,稍不留神就被电线缠脚。 如今它已经服役二十多年,算是“超龄劳模”了。舱体外壳出现裂缝,太阳能板的效率掉了一半,航天员出舱维修得像补渔网,一边贴胶布一边祈祷别再漏。 去年的一次电力故障,甚至让几个实验柜被迫停机,国际空间站的伟大无可否认,但它更多代表着上个世纪的技术——是辉煌的纪念碑,却不是未来的方向。 反观中国空间站,从一开始就走了完全不同的路。它不是“模仿版”,而是“重设计”,所有舱段都由统一团队规划,模块化结构像积木一样严丝合缝。 太阳能电池的转换效率能达到30%,是国际空间站的两倍;水循环系统的回收率高达95%,航天员的每一滴汗几乎都能再利用,舱内的电线全被藏在面板后面,设备布局整齐,航天员在里面转身、实验、拍视频都游刃有余,有人开玩笑说,中国空间站像是“刚装修好的样板间”,看得人强迫症都舒坦。 更让人称奇的是,它不追求“造得最大”,而是追求“活得最久”,采用电推进系统维持轨道,能耗小、成本低;各系统高效循环,让空间站能在近地轨道长期驻守,这不是炫技,而是战略眼光,因为中国航天知道,未来的空间站不是临时搭棚子,而是要像太空“物业”,稳定、持久、省心。 建成后,中国空间站迅速从“网红项目”变成“科研基地”。公众觉得“热度降了”,其实正说明它已进入高效运转阶段。 现在,它更像一座安静的工厂——舱外的机械臂忙着移动实验设备,舱内的科学家研究高温合金、微重力材料、生物再生系统,前阵子有个实验,把金属加热到三千摄氏度,刷新了国际纪录;还有科研组在模拟植物在月球土壤中生长,为未来月面基地打基础,这些看似离地三百多公里的小实验,其实都是通往星辰的台阶。 与此同时,中国的“太空外交”也在悄然改变格局。过去被拒之门外的国家,如今反而成了邀约的主人,中国空间站从立项那天起就留了合作接口,现已有17个国家、9个国际项目正式入驻,涵盖医学、天体物理、生命科学等多个领域。 中俄正在联合开展太空医学研究,欧洲的实验设备也搭上了“天宫班车”,中国没有设政治门槛,谁有好项目都能来,这是另一种意义上的开放,相比之下,国际空间站的“合作”早被政治化,美国频频搞技术封锁,连俄罗斯都曾差点被踢出局,如今,太空里的“国际中心”,正在悄悄往东方偏移。 按照计划,国际空间站将在2030年前后退役,美国的商业空间站项目又屡次延期,俄罗斯的新站还停留在方案阶段。 那时,地球上空能长期运转的,恐怕只剩中国的“天宫”,到那一天,全球科学家的实验样品、仪器设备,可能都要排队等待搭乘中国的货运飞船,太空的规则或许也将迎来新的一页——不是靠谁“最先到”,而是看谁“能留得住”。 从被拒绝合作,到成为世界科学家争相申请的实验平台,中国用了不到三十年。我们不靠模仿,不靠噱头,而是靠一条条电缆、一块块面板、一次次发射,一点点把“被动参与”变成“主动引领”,这不只是航天的胜利,更是心态的成长:从“别人不带我玩”,到“我邀请大家一起来”。 或许几十年后,当人类真正踏上火星,回望地球轨道时,那一抹闪着银光的“天宫”,会被视作起点,它告诉世界:一个后来者,也能写出属于自己的星辰篇章。 对此,大家有什么看法呢? 主要信源:(中华网热点新闻——中国空间站高度为何比国际空间站低?是技术的差距吗?)