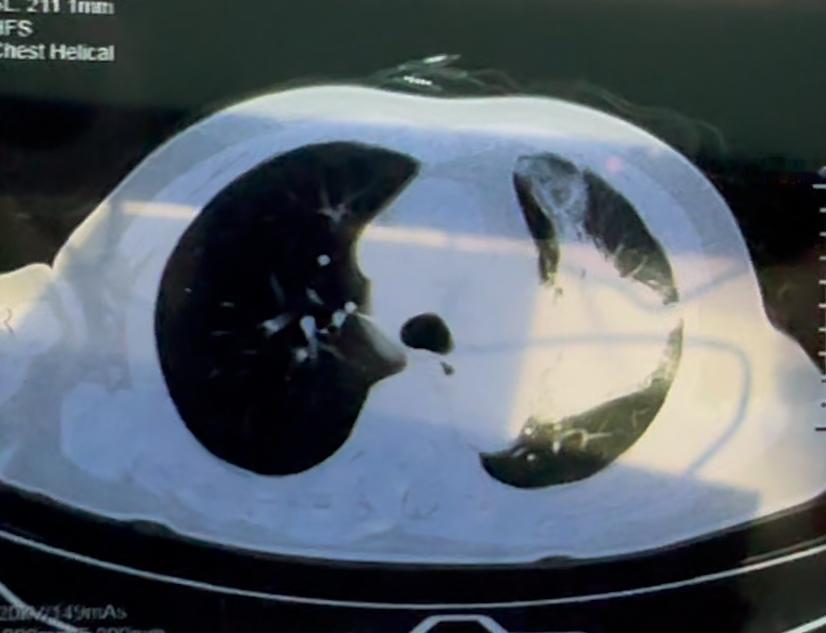

肺癌多是"气"出来的?不只是气,这5点或是致癌因素"后台" “隔壁张叔平时爱生闷气,最近查出了肺癌,都说肺癌是气出来的,这话到底准不准?”在医院的咨询台,类似的疑问经常能听到。生活里,“气出癌症”的说法流传甚广,尤其是肺癌,似乎总跟“气”脱不了干系。但从临床诊疗经验来看,肺癌的成因远不止“生闷气”这么简单,背后藏着更复杂的致癌因素,这5点更是值得所有人警惕。 先明确一个关键数据:国家癌症中心最新发布的《中国肿瘤登记年报》显示,肺癌连续多年占据我国恶性肿瘤发病率和死亡率首位,每年新发病例超80万。这么高的发病率,显然不能单靠“生闷气”来解释。所谓的“气”或许是诱因之一,但真正推动肺癌发生的,是多种因素长期叠加的结果。 吸烟是公认的“头号元凶”,这一点有充分的权威依据支撑。世界卫生组织下属的国际癌症研究机构早已将烟草列为1类致癌物,有研究表明,长期吸烟者患肺癌的风险是不吸烟者的10-30倍,且吸烟年限越长、每日吸烟量越大,风险越高。更易被忽视的是二手烟,我国有超7亿人暴露在二手烟环境中,二手烟中的焦油、尼古丁等致癌物含量并不低,儿童和孕妇更是易感人群。临床中见过不少不吸烟的女性肺癌患者,追问病史时发现,她们的配偶或家人长期吸烟,这就是二手烟带来的隐形伤害。 环境中的“隐形杀手”也不容忽视。除了大家熟悉的空气污染,室内空气污染更贴近日常生活。厨房油烟就是其中之一,中式烹饪常用的煎、炒、炸会产生大量油烟,其中含有的苯并芘等物质具有明确致癌性,长期在通风不良的厨房操作,会显著增加肺癌风险。另外,新房装修后残留的甲醛、苯等有害物质,若未充分通风就入住,也会成为肺癌的潜在诱因。 职业暴露也是重要诱因。在煤矿、化工、建材等行业,从业者长期接触石棉、砷、铬、镍等致癌物,若缺乏有效防护,肺癌发病率会远高于普通人群。有数据显示,长期接触石棉的人,肺癌发病风险会增加5-10倍,且潜伏期可长达20-40年,这类人群即便脱离岗位后,也需要长期进行肺癌筛查。 慢性肺部疾病未及时控制,也可能发展为肺癌的“温床”。像慢性阻塞性肺疾病、肺结核、肺纤维化等疾病,会导致肺部组织长期处于炎症状态,反复修复过程中容易出现细胞异常增殖,进而增加癌变风险。临床观察发现,肺结核患者治愈后,肺癌的发病风险仍比健康人高2-3倍,因此这类患者定期复查肺部至关重要。 遗传因素虽然不是决定性因素,但也会增加患病风险。如果家族中有一级亲属(父母、子女、兄弟姐妹)患肺癌,其他家庭成员的发病风险会比普通人群高2-3倍。不过需要明确的是,遗传因素只是“易感”,并非一定会患病,只要做好预防措施,就能有效降低风险。 肺癌早期症状并不典型,常表现为持续咳嗽、痰中带血、胸痛、胸闷等,很容易被误认为是感冒或支气管炎。等到出现明显消瘦、呼吸困难等症状时,往往已经发展到中晚期。因此,预防肺癌要从生活细节入手:戒烟并远离二手烟,厨房安装高效油烟机并保持通风,新房装修后充分通风再入住,职业暴露人群做好防护,有家族史或慢性肺部疾病的人群,建议每年进行一次低剂量螺旋CT筛查。 说到底,肺癌的发生是多种因素共同作用的结果,“气”可能是情绪诱因,但绝非唯一原因。了解这些致癌“后台”因素,从源头做好预防,才是远离肺癌最有效的方式。