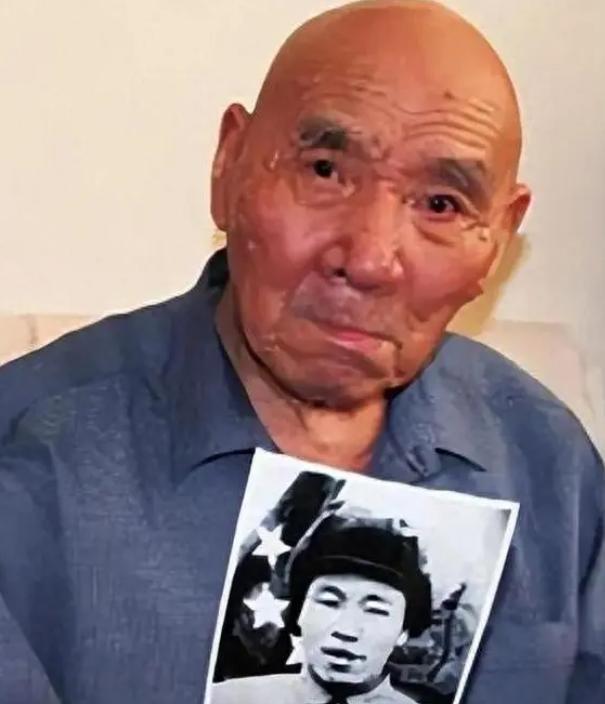

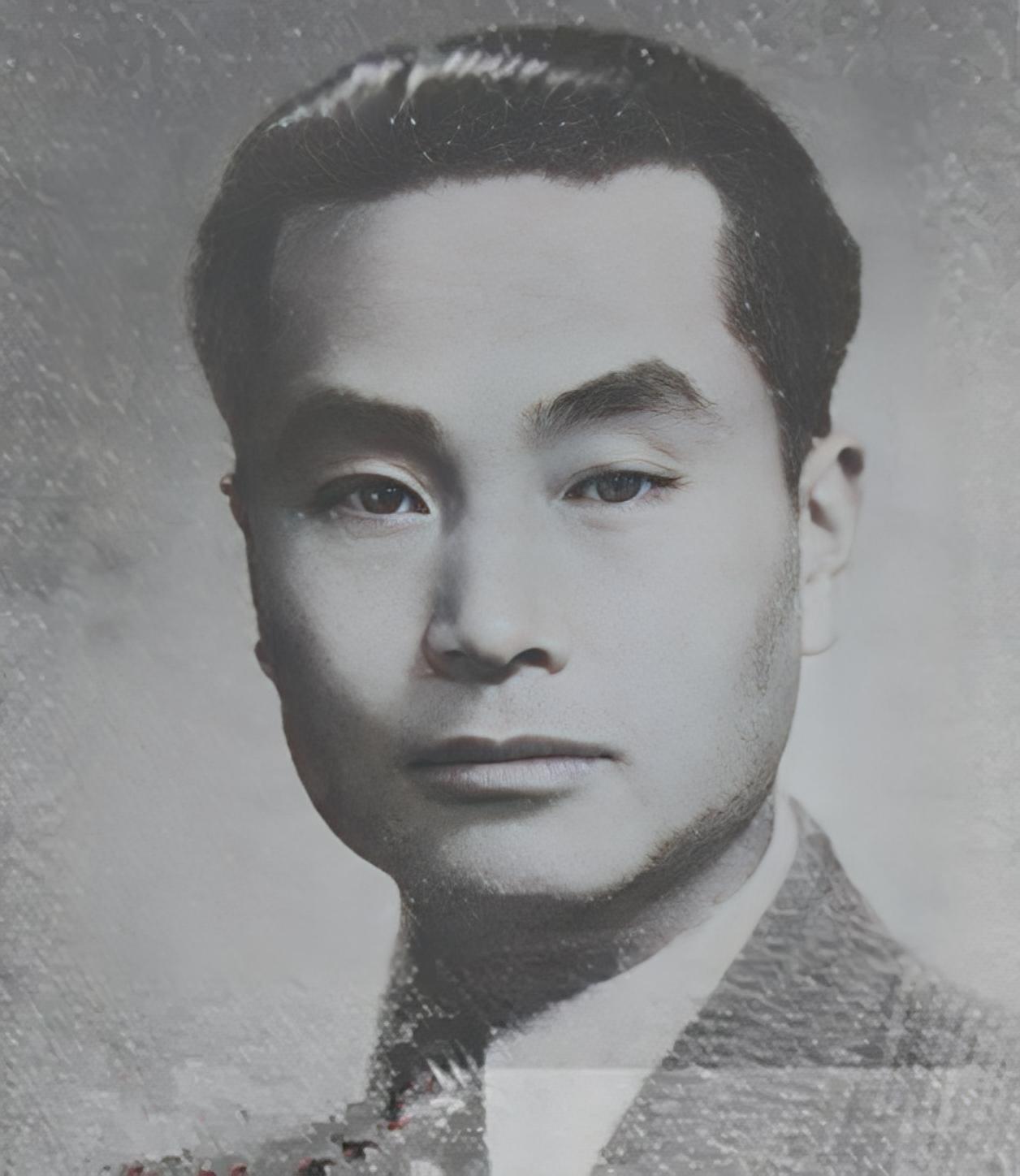

1950年,长津湖战役中,17岁的朱彦夫重伤昏迷,被美军补刀划开肚子,疼醒之后他竟然看到了不可思议的一幕。他才发现自己半边身子都埋在雪堆里,伤口的血早就冻成了黑紫色,粘在棉衣上硬邦邦的。 2022年3月3日,在“感动中国2021年度人物”颁奖典礼上,有一位没有亲自到场的特殊人物,他的名字叫朱彦夫。 虽然他没有四肢,失去了左眼,且已年逾八十九,身体也早已瘫痪,但他却依然被人们称为“中国的保尔·柯察金”。 他握着“三子”:枪杆子、锄杆子和笔杆子,这三个象征着他一生经历的不同角色——作为战士、农民、以及一位时代的见证者。 那么,一个重度残疾的老人,如何能与杨振宁等杰出人物一起,站在“感动中国”的领奖台上,成为年度人物之一呢? 朱彦夫,1933年7月生于山东省沂源县张家泉村,14岁便参军入伍,16岁时加入中国共产党,先后参加了淮海战役、渡江战役和解放上海等重大军事行动。 1950年10月,年仅17岁的朱彦夫随中国人民志愿军赴朝作战,跨过鸭绿江,走上了战场。 在朝鲜的长津湖战役中,朱彦夫经历了极其严酷的考验。 在战斗的最后阶段,他所在的部队被困在冰天雪地中。 增援部队把他从雪地中救出时,他四肢已经严重冻伤,溃烂不堪。 经历了47次手术,并在昏迷中度过了93天,朱彦夫奇迹般地活了下来,但也因此失去了四肢和左眼。虽然身体被摧残到极限,但朱彦夫的意志却异常坚韧。 1956年,他放弃了在荣军疗养院安享晚年的机会,坚持回到家乡——张家泉村。 当时的村子贫困不堪,甚至被人称为“乞讨村”,而他回家时,村里的档案上仍写着“烈士”。 尽管如此,乡亲们毫不犹豫地选举他为村支书,这一做就是25年。 在这段时间里,朱彦夫用残缺的身体为家乡做出了不朽的贡献。他拿出自己的抚恤金办夜校、建图书室,教村民识字。他用仅剩的手臂坚持写字,一笔一划地教导那些渴望知识的人们。 为了修建水渠,他跪在工地上,靠着磨破的膝盖和臂膀搅拌水泥。村民们在他的带领下,花了六个冬天,把一条大沟填平,开垦了200多亩良田。 为了让村子通上电,朱彦夫拼尽全力,跑遍了大大小小的乡村,奔波了整整七年,行程超过了两万公里。 为了这个目标,他的17斤重的假肢在25年里已经磨坏了7副。 但朱彦夫并没有放弃,最终,他成功为村子带来了电力。通过不懈的努力,他带领村民们将一个贫困的“乞讨村”变成了远近闻名的“先进村”,村民的收入翻了十倍。 在完成对战友和家乡的承诺后,朱彦夫决定将最后的力气留给自己。他用尽最后的精力,花了七年时间完成了自传的写作。那段时间对他来说犹如酷刑,手稿常常被血水和汗水浸透。 他写这本书并不是为了别人,而是为了证明,即使肉体已经被摧残到极限,人的意志依然能创造出奇迹。 在书稿的扉页上,他工整地写下了连队52位战友的名字。当这本书写完后,他把它烧掉了。 因为对于他来说,故事已经讲完,承诺也已经兑现。那把火,既是为牺牲的战友点的长明灯,也是他对自己燃烧人生的最终注解。 虽然手稿变成了灰烬,但那份承诺的精神永远铭刻在人们心中。 朱彦夫的一生,展示了一个人如何在面对极限的身体摧残时,依然能够坚持信念、无私奉献。 他用自己的行动回答了一个永恒的问题:即使身体破碎,灵魂依然能够创造出不朽的价值。