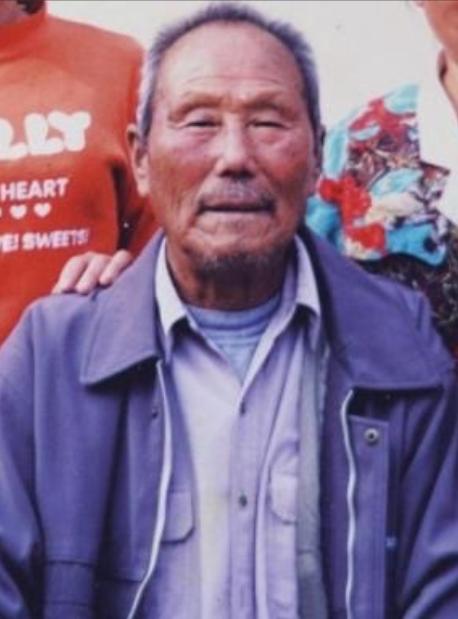

他16岁参军,在对越自卫反击战中荣立一等功,然而战斗英雄于建军却经历2次下岗,妻子更是以离婚相逼要他去找组织要工作,可他宁可妻离子散也不肯给组织添麻烦,多年后他的一句话让人泪目。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1979年,16岁的于建军第一次穿上军装时,连衣服都大了半尺,他是河南浚县一个普通的农家孩子,个头瘦小,却早早扛起了家里的一份责任,那一年,部队的征兵年龄放得宽,他怀揣着“去看看外面的世界”的念头,加入了军队,没想到几个月后,他就被送上了南疆前线。 战场没有任何缓冲的余地,炮弹在耳边炸开,泥土糊了满脸,身边的战友一个接一个倒下,第一次听到子弹擦着耳朵飞过去,心里像装了只乱跳的兔子,可他很快学会了如何在死亡面前按住自己的恐惧,在一次激烈的战斗中,敌人的火力点牢牢压制了部队的前进,趴在泥水里的于建军,抓住间隙冲了出去,用地雷和手榴弹硬生生炸开了一条路。 战后,他被授予一等功奖章,战友们都说他是从死人堆里爬出来的英雄,但于建军从不觉得自己多特殊,他说,那些牺牲的战友才是真正的英雄,部队本想保送他上军校,他却选择留在连队,继续和战友们并肩作战,在他看来,荣誉远没有战壕里那些信任的眼神重要。 1982年,于建军脱下军装回到老家,县里安排了他到果品厂当工人,他干活又快又细,成了厂里的劳模,领导常夸他手脚麻利,日子虽然不富裕,但一家人生活得踏实,可好景不长,几年后厂子效益下滑,最终倒闭了,下岗通知贴出来时,他站在厂门口抽完最后一根烟,转身回了家。 妻子劝他拿着军功章去找组织看看能不能安排个工作,他把头摇得像拨浪鼓,说军功章是战场上换来的,不是用来讨生活的,他开始去石料厂拉车,一车石头五百斤,每趟只赚五毛钱,肩膀被磨得血肉模糊,山风刮在脸上像刀子,可他一声不吭,妻子看着家里见了底的米缸,抱着孩子哭得直发抖,后来,妻子带着女儿回了娘家,只留下一句“你守着军功章过吧”。 日子再难,总得过下去,他挑起箩筐去集市卖馒头,从天不亮忙到深夜,熬过无数寒冬酷暑,馒头摊成了县集市上一道风景,面粉袋叠得整整齐齐,蒸笼里的热气从早冒到晚,有混混来收保护费,他直接撩开衣襟,露出胸前的弹孔,没人敢再多说一句。 1993年冬天,信用社的杜全芬在馒头摊前停下脚步,她注意到,摊车的案板下面压着一本褪色的《解放军画报》,后来她听说,摊主是个有军功的退伍老兵,杜全芬并不是因为这点才看中于建军,而是他身上那种倔劲和实诚劲打动了她,两人结婚后,日子慢慢有了起色,杜全芬拿出积蓄,帮他开了个小铺子,收入逐渐稳定。 于建军的生活似乎终于走上了正轨,但他的背影依然像那枚奖章一样沉默,日子好了,他总想着如何回报乡邻,县里搞农业技术推广时,他主动帮忙到田间地头教农民用肥料,大伙都说,这个老兵虽然话少,但做事从来不糊弄,他从没把自己当成什么英雄,只觉得人活着就该对得起良心。 2015年,县里人武部特招了他,让他负责调解军属纠纷和民兵训练,时隔三十多年,他重新穿上了军装,那天晚上,于建军翻出铁盒,把那枚奖章擦了又擦,站在镜子前,他端端正正地敬了个军礼,重回军人的日子,他比谁都认真,一次民兵训练时,有年轻人嫌打靶时枪托硌得慌,他直接脱下军装,露出肩膀上的老茧,年轻人一下子明白了什么。 于建军从不觉得自己特别,他总说,牺牲的战友才是真正的英雄,自己只是个普通人,可正是他这种普通,把英雄的本分守了一辈子,他用行动告诉大家,奖章的分量不在于它能换来什么,而在于它提醒一个人如何去活。 晚年时,于建军的孙女在铁盒里翻出那枚奖章,惊喜地问他这是什么,他摸着奖章,笑着说:“这是爷爷的一辈子,”窗外的鞭炮声震响天际,电视里正播放着边境纪念活动的新闻,那些胸前挂满勋章的老兵站得笔直,那是曾经的战友,也是他一生的骄傲。 信息来源:中国军网——《一日戎装,终生为伍;历经坎坷,真心英雄,一等功臣于建军—— 老兵:心若在,梦就在》