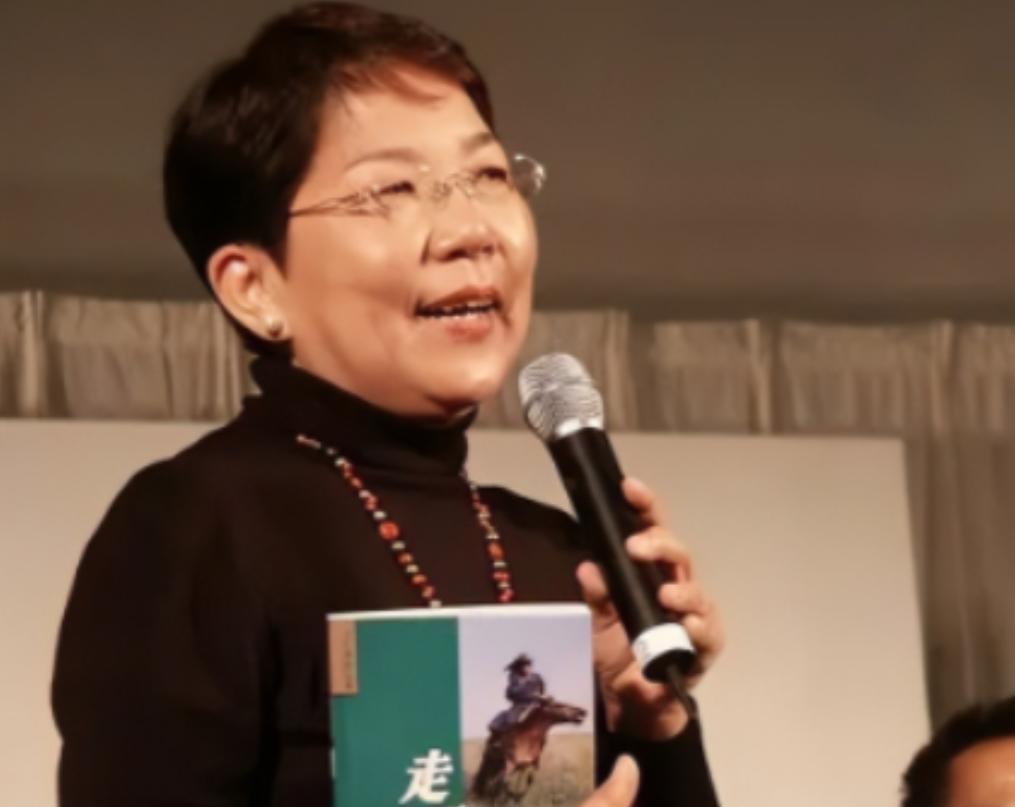

“拜托,把《愚公移山》这篇课文从教材里拿掉吧!这个寓言故事‘太恐怖了’。”2014年,作家席慕蓉在南开大学礼堂公开批评《愚公移山》,一时间引爆舆论,有人怒斥她肤浅无知,不懂这则寓言的真正深意,可席慕蓉身为著名作家,又怎会看不懂?那她究竟想表达什么,才会说出如此惊人的话? 大家怎么看,一起评论区唠唠! 席慕蓉这句话一出,舆论像被点了炮仗,瞬间炸开,有人骂她“不懂传统文化”,也有人拍手叫好,说终于有人敢质疑“神话式坚持”。 但问题来了——席慕蓉,作为一个创作出《一棵开花的树》的作家,怎么可能连《愚公移山》的精神都看不懂?她真要“砸经典”吗?其实,她不是看不懂,而是看太懂了。 她提出质疑的出发点,不是要否定“坚持”,而是想问:这种“坚持”在今天还合适吗? 在她看来,《愚公移山》在古代是人类战天斗地的象征,可放到现代,它却可能变成一种危险的信号——人可以无限制地改造自然。 愚公挖山在寓言里是正能量,但在现实中,如果真有人这样干,那就是生态灾难,山体破坏、水源流失、生态崩塌,这些都是现代社会已经付出过惨痛代价的事,她说的“恐怖”,或许不是指故事本身,而是指它在教育中的“无条件正面解读”。 席慕蓉担心的,是那种“盲目执着”的传递,课文告诉孩子:不管目标多荒唐,只要坚持就能成功,但她反问——如果目标本身就是错的呢?是不是还值得坚持? 这句话击中了很多人的软肋,我们从小被教“再苦也要坚持”,可很少有人问“这件事该不该坚持”,她的观点看似反叛,其实是在给“坚持”加一道理性的阀门。 更深层的焦点,是教育方式的问题。 几十年来,《愚公移山》被当成“信念教育”的标配,孩子只要背熟“子子孙孙无穷匮也”,就算学懂了。 但席慕蓉认为,光让学生会背没意义,关键是要让他们会想,她主张课本里的经典不能当圣经供着,而要能拿下来讨论。 她不是要“拿掉愚公”,而是想“拿掉盲信”,她认为教育应该从“会背”变成“会辨”,教孩子们去判断、去分析,而不是一味服从。 有人说她是多此一举,但教育专家指出,她提出的正是当代教育最缺的东西——批判性思维,愚公移山的精神没错,可它的表达方式和时代背景已经变了。 今天的“愚公精神”,不该是“一锹一锹去挖山”,而该是“用科技、理性、规则去解决问题”,真正的坚持,不是一条路走到黑,而是知道何时该转弯。 这一番话,让原本尘封在课本里的“愚公”,第一次成了社会热议的话题。 席慕蓉那番话之所以引起轩然大波,是因为她戳破了一层“神圣光环”。 太多人习惯了把《愚公移山》当成精神图腾,却忽略了教育的时代性,她不是反对愚公精神,而是提醒人们:精神可以传承,方式必须更新。 古人靠铁锹挖山,是因为没有别的办法;现代人若还坚持“蛮干”,那不是毅力,而是愚昧,科技、法律、环保这些现代元素,本该成为“新愚公”的工具,而不是被排斥的障碍。 席慕蓉指出,《愚公移山》最大的问题,不在故事本身,而在讲故事的人,教材几十年没变,老师照本宣科,学生死记硬背,故事成了口号,精神变成模板。 她担心孩子们学到的不是“奋斗”,而是“服从”,当教育把“永不放弃”变成唯一正确答案时,判断力就被掐灭了,她希望,语文课不仅能教孩子感动,还能教他们辨别:目标对不对?代价值不值?有没有更好的方法? 有意思的是,这场争议后来反倒推动了教育界的反思,很多老师开始换一种讲法,不再只让学生背诵愚公的台词,而是带他们讨论——如果愚公活在今天,他能不能用隧道技术?可不可以申请环保评估? 这时,故事不再只是励志口号,而成了一个思考工具,席慕蓉想要的,正是这种“更新的解读方式”:让经典变成思维的起点,而不是结论。 争论越久,越能看出她的用意,她要移走的不是那两座山,而是人心里那堵“只能照旧”的墙。 她想让大家明白,时代变了,价值观也该进化,坚持不等于一根筋,奋斗也不等于毁灭式努力,一个成熟的社会,应该敢于重读自己的故事,用新标准重新定义“对”和“错”。 最后,这场风波留下的不是结论,而是思考。 经典该不该质疑?当然该,因为只有被不断重新审视,经典才不会老去。 席慕蓉那句“太恐怖了”,听起来刺耳,其实是一次文化体检,她提醒我们——真正的勇气,不是永远挖山,而是敢于停下来看一眼:这座山,真的该挖吗?如果换个方式能更好地前行,那才是新时代的“愚公精神”。 对此,大家有什么想说的呢?欢迎在评论区踊跃留言!麻烦看官老爷们阅读后点赞关注,谢谢! (个人观点,理性观看)