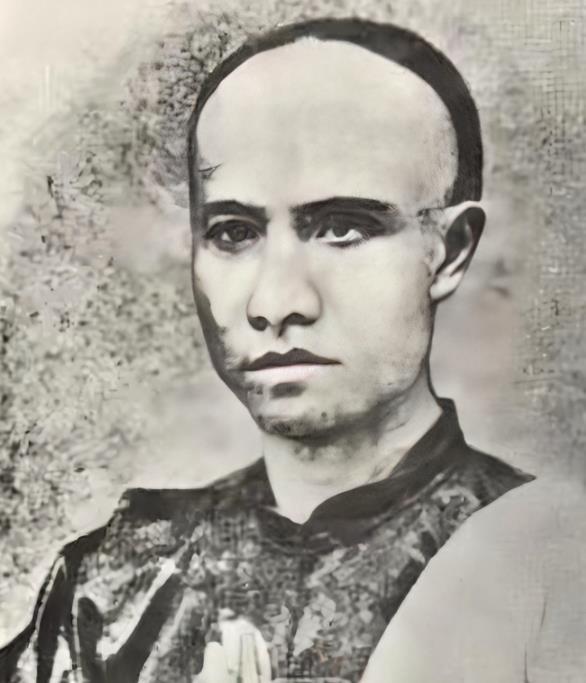

谭嗣同有两个学生,一个蔡锷,一个杨昌济,蔡锷一个学生是朱德,杨昌济一个学生毛泽东,谭嗣同之所伟大,不仅仅死的壮烈,更伟大的是传承。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1897年秋天,长沙城里开了一所不太一样的学堂,谭嗣同和梁启超办的时务学堂,不教八股文,专讲维新变法那一套,有个邵阳来的15岁少年叫蔡锷,第一个考进去。 课堂上谭嗣同讲得投入,说君主不过是给百姓办事的,办不好就该换人,蔡锷坐在下面,笔记本写得密密麻麻,眼睛里有光。 差不多同一时间,岳麓书院有个读书人叫杨昌济,听说谭嗣同写了本《仁学》,连夜走了三十里路去找他。 两个人在浏阳河边聊了一整夜,谭嗣同说要冲破旧世界的网罗,杨昌济听得心潮澎湃,这一夜的谈话,像是埋下了一颗种子。 一年后,戊戌变法失败,谭嗣同本来有机会逃走,梁启超躲进日本使馆,劝他赶紧走,他不肯,他说各国变法哪有不流血的,中国还没人为这事流过血,那就从我开始。 1898年9月28日,菜市口的刀落下来,33岁的生命就停在那里,临死前他写下“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,当时没人知道这两个昆仑指的是谁。 蔡锷后来去了云南,在讲武堂当教官,1909年有个四川青年叫朱德来报考,条件不太够,是蔡锷坚持把他留下的。 蔡锷带学生的方法很实在,每天五点起床跑二十里山路,自己穿着草鞋跟着跑,他跟朱德说,军人的脚不能离地。 护国战争打响后,蔡锷拖着病体在前线指挥,有天深夜到战壕里,看见朱德正用树枝在地上画战术图,就把自己的望远镜解下来塞给他,说打仗要用脑子,这些细节朱德记了一辈子。 杨昌济走的是另一条路,他出国留学回来,在湖南第一师范教书,1914年来了个学生叫毛泽东,写作文很有想法,提问题也尖锐。 杨昌济让学生每天写修身日记,带他们下乡调查,说光读书不行,得了解百姓怎么活,他把谭嗣同的《仁学》列为必读书,毛泽东读得特别认真,在书上画满了圈点。 有次上课讲到“舍生取义”,讲谭嗣同的故事,毛泽东听得入神,课后专门找来《仁学》反复看。 杨昌济家里经常有学生来吃饭借书,毛泽东是常客,那些晚上的谈话,比课堂上更随意也更深入,杨昌济不摆架子,就是跟学生聊天,谈古今时局,谈人该怎么活。 1918年杨昌济去北京大学任教前,特意写信给章士钊,说毛泽东和蔡和森这两个学生是海内人才,前程远大,他还把毛泽东推荐到北大图书馆工作,让他有机会接触新文化运动的那些人。 十年后秋收起义,毛泽东决定转兵井冈山,有人质疑说这是逃跑,他拍着桌子说,当年蔡锷在云南起义,三千人打败十万北洋军,靠的不是人多,是看准了路。 这话里能听出来,他把蔡锷的那套军事思想琢磨透了,再往后写《实践论》的时候,那个“没有调查就没有发言权”的观点,跟杨昌济当年带学生下乡调查的做法,其实是一脉相承的。 这条线捋下来就看清楚了,谭嗣同在长沙开了个头,教出了蔡锷和杨昌济,蔡锷带出了朱德,杨昌济带出了毛泽东。 四个人,跨了三代,从晚清到新中国,把一个救国救民的念想接力传了下去,谭嗣同用命点了把火,蔡锷拿枪杆子护着这把火,杨昌济在讲台上把火传给更多人,朱德和毛泽东又把火烧得更大。 说到底,谭嗣同的伟大不只是死得壮烈,菜市口那一刀确实震撼人心,让后来的人知道有些事值得用命去换。 更重要的是他活着的时候做了什么,他办学堂,写文章,跟学生谈天说地,把新思想种在年轻人心里,这些看起来不起眼的事,影响比他的死更深远。 历史有时候就是这样,一个人讲的课,一顿饭,一句话,都可能改变另一个人的一生,蔡锷记住了谭嗣同不怕死的胆子,杨昌济记住了他以天下为己任的气魄。 朱德学到了军人的骨气,毛泽东学到了独立思考的方法,这些东西没写进教科书,却实实在在地改变了中国。 现在回头看那句“去留肝胆两昆仑”,就明白了,这两个昆仑不是具体的某两个人,而是一代又一代接过火把的人。 从谭嗣同到蔡锷到朱德,从谭嗣同到杨昌济到毛泽东,这两条线最后汇在一起,照亮了整个中国。 真正的传承就是这样,不需要仪式,不需要碑文,只需要一句话记在心里,一个榜样立在眼前,然后一代一代往下走。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:红网——笑傲生死、肝胆日月,谭嗣同求仁求法的“侠”与“义”丨家传·湖湘家风故事