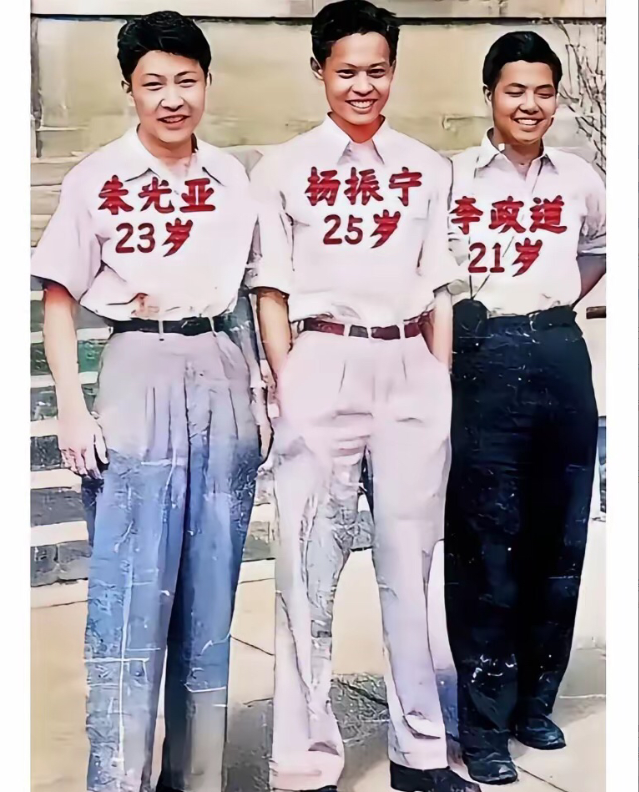

这是1947年杨振宁和邓稼先在美国芝加哥拍摄的照片,当时杨振宁25岁,就读于美国芝加哥大学;邓稼先23岁,就读于普渡大学。当时的两人目光坚定、炯炯有神。他们不仅是昔日的同窗好友,而且都是来自徽风皖韵的安徽。 下面的照片是两人最后一次的合影,也是两人最后一次的见面。数月后,邓稼先先生逝世,那一年,他62岁,刚过花甲。 两位慈祥的老人,面对镜头露出和蔼的微笑,值得注意的是,他们一个嘴角有血痕,一个眼角有泪光。 —— 血痕是邓稼先的,放疗把口腔黏膜烧破了;泪光是杨振宁的,他刚用手帕擦过,却没擦干净。 1947到1986,三十九年,像被一只看不见的手翻书,哗啦一下就过去。芝加哥的草坪还绿着,两个年轻人却已白发苍苍。邓稼先回国时带了个小木箱,里面装着教材、笔记、还有半包没抽完的骆驼烟,他把烟扔进黄浦江,说“不抽了,省钱给国家造大炮”。杨振宁留在美国,烟继续抽,却再没碰过骆驼牌——“看着就想起稼先”。 最后一次合影,地点在北京301医院。邓稼先已瘦成纸片,护士帮他整理衣领,他摆摆手:“别忙,老朋友要看我精神点。”照相师按下快门,他故意把嘴角扬高,血珠子顺着裂口渗出来,像给老友点了个朱砂痣。杨振宁想笑,眼泪却先掉,落在自己手背上,烫得他直吸气。 照片洗出来,邓稼先指着血痕开玩笑:“我这是把颜色给足了,省得你后期修图。”杨振宁回他:“你倒好,留给我当水印。”两人哈哈一笑,笑完却都沉默——谁心里都明白,这是最后一次“同框”了。 分别那天,北京下着小雪。杨振宁要回美国,邓稼先坚持送到电梯口。电梯门合拢前,他突然伸手挡住,用尽力气说:“振宁,你回去告诉他们,中国人行的!”门关上,杨振宁在电梯里哭成孩子,手里攥着半包没开封的骆驼烟——他特地从美国带来,想给老友“解馋”,却再没机会递出去。 三个月后,邓稼先走了。追悼会上,杨振宁没上台,一个人站在角落,手里还是那包骆驼烟。烟被捏得变形,像被岁月揉皱的旧信。他后来写文章:“我欠稼先一支烟,也欠他一个道歉——当年我劝他留下,他说‘我得回去’,我却没能陪他一起回。” 如今,那包烟被放在北京中国工程物理研究院的展柜里,标签只有一句话——“邓稼先同志生前好友所赠,未开封”。烟丝早已干透,却仍散着淡淡烟草味,像两个年轻人隔着时空,在芝加哥的草坪上,交换一支未点燃的烟。 写到这儿,我合上电脑,去楼下便利店买了包骆驼烟,点上一支,没抽,看着烟雾飘。烟雾里,两个白衫少年并肩走来,一个把公式写满黑板,一个把公式装进原子弹;一个拿诺奖,一个拿“两弹一星”功勋奖章;一个嘴角有血,一个眼角有泪。烟雾散去,他们冲我摆摆手,像在说:别哭,我们见过面了。 我把烟掐灭,心里却热得发烫——原来友情可以这么重,重到用一生去还一支烟;原来理想可以这么亮,亮到让血痕都变成朱砂痣。我们普通人,或许写不出方程,造不出原子弹,但能把这支烟的故事传下去,就是对两位老人最好的敬礼。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

阴阳眼

都是中国最聪明的那一拔大师