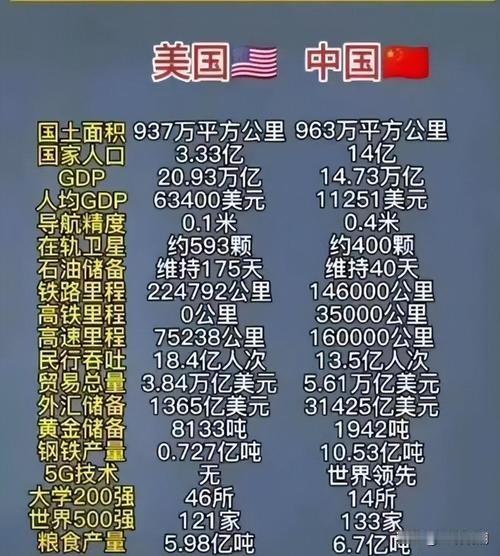

【中美博弈:从战略防御到反攻的实力演进与格局重塑】 在当前国际体系中,美国与中国作为具备全球影响力的两大力量,其博弈态势的演变深刻影响着世界格局。从经济总量到科技实力,从军事部署到产业链控制,一系列数据清晰勾勒出两国实力对比的变化轨迹,也印证了博弈从战略防御、相持到反攻的阶段性演进。 一、超级大国地位的客观数据佐证 全球范围内,中美两国在经济、科技、军事等核心领域的综合实力构成了"双极"格局的基础,数据是这一客观现实的最佳注脚。 经济领域,2024年美国GDP总量达29.2万亿美元,中国以18.94万亿美元紧随其后,约占美国的64.9%。尽管人均GDP仍有差距,但中国在实体经济与产业完整性上优势显著——拥有全球唯一涵盖41个工业大类、207个中类、666个小类的完整产业链,而美国实体经济占比仅11%,金融衍生品交易占GDP比重超60%。全球500强企业数量上,中国以143家超越美国的136家,展现出市场主体的强劲竞争力。 科技竞争中,中国已实现关键指标的反超:2024年国际专利申请量达82000件,远超美国的58000件;研发投入占GDP比重达2.55%,为美国2.86%的89.2%,数据中心算力更是达到美国的74.2%。在稀土等战略资源领域,中国储量占全球49%,中重稀土占比超80%,更掌控着92%的精炼产能和90%的钕铁硼永磁体生产,形成绝对产业优势。 军事层面虽仍存差距,但中国实力稳步提升:2024年国防预算达2320亿美元,为美国的26%;航母数量3艘,在轨卫星2300多颗,分别达到美国的27.3%和39.7%,战略威慑能力持续增强。这种"总量追赶、局部领先"的态势,构成了博弈升级的物质基础。 二、博弈三阶段:从防御到反攻的态势演进 中美博弈的阶段性转换,本质是实力对比变化与战略选择共同作用的结果。中国以"韬光养晦"积蓄力量,以"阳谋"破解困局,最终实现战略主动性的逆转。 1. 战略防御期:韬光养晦与实力积淀 2009年前的中美关系周期中,中国处于战略防御阶段。面对美国在军事、科技领域的绝对优势——其海外基地达700多个,战机数量13000多架,分别是中国的数十倍和四倍以上,中国选择"藏锋守拙",将发展作为核心任务。通过数十年积累,中国逐步构建起完整工业体系,研发投入持续增长,为后续博弈奠定基础。这一阶段的战略隐忍,恰是对"先为不可胜,以待敌之可胜"古法智慧的践行。 2. 战略相持期:实力均衡与攻防转换 2009年进入中美关系第三周期后,博弈进入相持阶段。美国因中国实力提升产生战略焦虑,转而推行"全政府"遏制策略,但中国已具备对等回应能力。数据显示,此阶段中国在国际专利、500强企业数量等领域实现反超,算力、研发投入等关键指标快速追赶。美国试图通过科技脱钩、贸易限制压制中国,但中国产业链的完整性使其难以奏效——当美国对芯片实施出口管制时,中国自主研发的芯片产能快速提升,逐步填补缺口,形成"你打你的,我打我的"的相持态势。 3. 战略反攻期:组合重拳与主动破局 当前中美博弈已进入中国主动反击的新阶段,稀土管制等组合拳直击美国战略软肋,印证了"致人而不致于人"的博弈智慧。2025年中国对12种稀土元素实施出口管制,直接切断全球90%以上的中重稀土供应链,而美国汽车工业对中国稀土依赖度高达72%。这一举措引发连锁反应:福特工厂被迫停产,特斯拉电池产线延迟投产,氧化镝价格从280美元/公斤飙升至750美元/公斤。 在金融领域,中国推动大宗商品人民币结算,逐步削弱美元霸权根基。面对美国高达数十万亿美元的债务危机和超过200%的股市市值/GDP比值,中国以实体经济为锚点的经济结构展现出更强韧性。美国虽紧急投资4亿美元建设本土稀土供应链、寻求巴基斯坦等国替代来源,但专家指出,其弥补稀土全产业链短板至少需要15至20年,短期内只能被动应对。 从数据对比到态势演进,中美博弈的阶段性变化清晰展现了实力转换的必然逻辑。中国以古法智慧为指引,以扎实发展为根基,实现了从战略防御到主动反攻的跨越。这场博弈不是零和对抗,而是新旧发展模式与国际秩序理念的碰撞,其最终走向将取决于谁能更好地把握发展规律、顺应时代潮流。