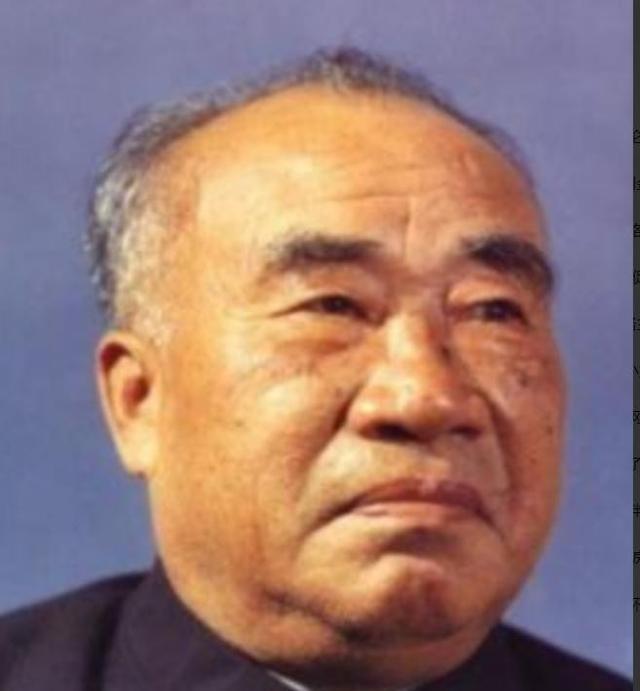

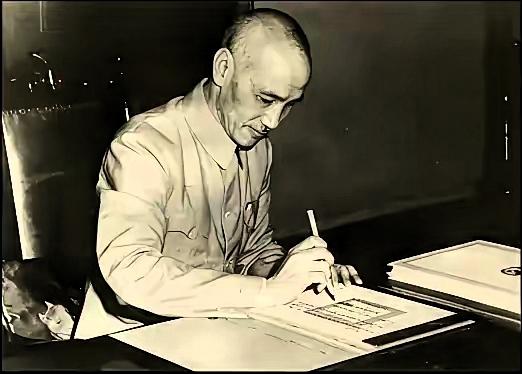

1976年,临终前的朱老总对她的妻子康克清调侃道:“我这辈子没有什么遗憾的,就是没吃饱过,“身为我国的开国元帅,为何会说自己的遗憾是没吃饱过? 朱德1886年12月1日出生在四川省仪陇县一个租地农民家庭,家里兄弟姐妹众多,只有少数人活下来。父母靠租种土地维持生计,他从小帮忙干农活,生活条件极差。6岁时进入私塾识字,9岁被叔叔收养,生活才稍有改善,叔叔供他衣食并继续上学。1905年考入仪陇高等小学堂,学到算术和地理等新知识。1907年进入四川省城高等学堂,开始接触国家大事。1909年考入云南陆军讲武堂,学习军事技能,同年加入同盟会,从事秘密工作。 1911年辛亥革命爆发,他参加云南重九起义,带队攻占督署,推翻清朝地方统治。随后跟随蔡锷护国讨袁,在四川带兵作战,反对袁世凯称帝。1917年任靖国军旅长,在泸州和隆昌等地指挥战斗。1921年到上海寻求进步道路,接触马克思主义思想。1922年加入中国共产党,成为早期成员。 1927年参加南昌起义,任第九军副军长,起义部队南下失败后,带余部转移到湘赣边界。1928年与毛泽东部队在井冈山会合,建立根据地,任红四军军长。1930年任红一方面军总司令,指挥部队粉碎国民党围剿。1934年10月开始长征,任中国工农红军总司令,率队翻越雪山过草地,到达陕北。抗日战争时期,任八路军总司令,领导部队在华北开辟根据地,指挥百团大战等行动。 解放战争时期,任中国人民解放军总司令,指挥辽沈战役、淮海战役、平津战役和渡江战役,推动全国解放。新中国成立后,任中国人民解放军总司令,1954年任中华人民共和国副主席,1955年被授予中华人民共和国元帅军衔。1976年7月6日在北京逝世。 朱德一生从农民子弟成长为军事领袖,经历了从清末到新中国的转变。他的军事生涯覆盖多个关键时期,从同盟会到长征,再到全国解放,始终在部队中发挥核心作用。早年求学经历让他接触新思想,加入同盟会后投身革命,1922年入党标志着他正式走上共产主义道路。井冈山会师后,他与毛泽东合作,建立农村根据地模式。长征中,他指挥红军克服重重困难,到达陕北巩固北方根据地。抗日时期,八路军在敌后作战,扩大了抗日力量。解放战争中,他的指挥确保了三大战役胜利。新中国成立后,他继续担任军职,推动军队建设,直到晚年。 朱德从小在贫困家庭长大,家里常年靠稀饭和咸菜度日,父母省下有限收入供他读书。他6岁进私塾,9岁被叔叔收养后才吃上米饭,叔叔资助他上更好学校,学算术和地理。童年饥饿让他对食物格外珍惜,这种经历影响了他一生。1907年考入四川省城高等学堂,宿舍饭食简单,他吃粗粮时总想起家里日子。1909年进入云南陆军讲武堂,训练后领干粮充饥。 辛亥革命后,参加云南重九起义,战斗间隙吃干粮。以后在四川带兵反对袁世凯,行军中以野菜果腹。1922年加入中国共产党,1927年参加南昌起义,失败后带余部转移,粮食短缺时分少量食物。1928年在井冈山会合部队,根据地缺粮,一餐只得少量粗粮。随着部队扩大,敌人封锁加剧,粮食问题更严重。朱德带头挑粮,从山下宁冈等地运粮上山,每次走上百里路,确保部队供给。 长征期间,任中国工农红军总司令,部队在草地雪山行进,常靠树皮草根维持。粮食分配严格,他优先给战士,自己常饿着指挥。抗日战争时期,任八路军总司令,在华北根据地作战,粮食需精打细算,他开会时吃简单饭菜。解放战争时期,任中国人民解放军总司令,指挥战役时粮食优先前线,他保持节俭。 新中国成立后,任中国人民解放军总司令,生活仍简单,家中用旧家具,衣服多次补丁,皮带用20多年。每天在菜地劳作,自种白菜萝卜作为主食。1959年至1961年经济困难期,带头开荒种地,分给同事,自己吃青菜豆腐。常教孙辈碗里不剩饭,那是农民血汗。晚年患糖尿病,医生禁肉食,他爱吃四川回锅肉也只能忍着。1976年病重时,对妻子康克清说一生没吃饱过,这反映童年饥饿、革命缺粮和晚年饮食限制。 朱德一生中,饥饿从童年延续到革命年代,再到晚年健康问题。井冈山时期,挑粮运动缓解短缺,但他亲自参与,确保部队不饿肚子。长征中,草地阶段部队饥饿严重,他组织挖掘野菜维持生存。抗日敌后根据地,粮食靠自给,他推动生产运动。新中国后,节俭成为习惯,即使地位高,也坚持种菜自食。糖尿病后,饮食更严格,肉类限制让他难以满足口腹之欲。这句临终话,概括了他对食物的终身态度。 朱德保持节俭作风,军装多次修补,布鞋长期穿着,吃饭时刮碗底不剩粒。开会桌上菜多,他只夹白菜。家中陈设简单,皮带光滑发亮。他教育孙辈不剩饭,强调勤劳节俭。去世后,遗物仅几件旧衣和一支旧钢笔。 朱德一生朴素,影响家人和同事。新中国成立后,他推动军队纪律,强调节约粮食。晚年虽病重,仍坚持劳动,直到无法行动。1976年7月6日逝世,享年90岁。