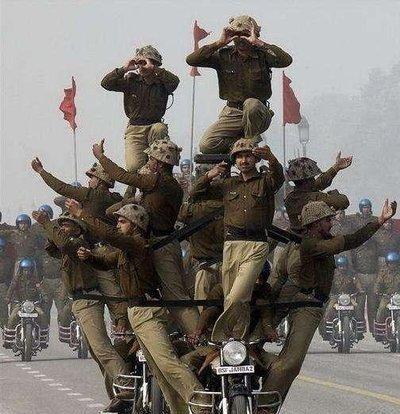

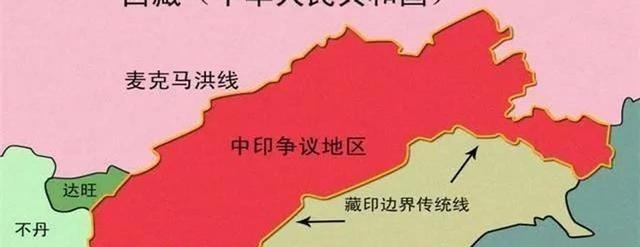

根据调查,72%的印度人认为:印度军队可以轻松击败中国。 2020年,印度国内一份叫“国家情绪调查”的民调结果显示:有72%的受访者相信印度军队能打败中国,只有18%的人表示不能或不知道。 这背后离不开国内舆论场的精心塑造,印度媒体在报道中印相关议题时,向来擅长选择性呈现信息,比如2020年加勒万河谷冲突中,印方最初刻意隐瞒真实伤亡情况,仅片面宣传士兵的“英勇抵抗”,对中方的正当防卫和基础设施优势避而不谈,这种扭曲的报道让不少民众误以为印军占据上风。 更有意思的是,印度媒体还热衷于放大本国的军事采购成果,法国阵风战斗机交付时铺天盖地的报道,让民众记住了这款战机的先进性能,却没人被告知36架的采购量对于广阔的边境线而言只是杯水车薪,也忽略了其高达7800万美元的单价远超国际同类产品。 莫迪政府的政治操作更是给这种自信添了把火,2014年上台后推行的“印度制造”和“自力更生印度”政策,在国防领域被包装成跨越式发展的典范。 首艘国产航母“维克兰特”号虽然历经二十多年建造、多次延期,还存在诸多技术瑕疵,但莫迪视察时一句“仅名字就足以让巴基斯坦夜不能寐”的表态,经媒体渲染后,在民众眼中就成了印度海军跻身世界强国的标志。 政府还通过禁用中国APP、抵制中国商品等一系列操作,将国内经济疲软、疫情应对不力等矛盾转移到外部,84%的受访者对中国表示不信任,59%支持用战争解决边界争端,这种高度情绪化的社会氛围,让理性讨论军事差距变得异常困难。 更巧妙的是,政府在宣传国防出口增长时,只强调2023至2024财年2100亿卢比的出口额较上年增长32.5%,却对出口额仅占全球军售市场极小份额的事实讳莫如深。 印度民众对军事实力的误判,还源于对本国装备的盲目乐观和对中国实力的严重低估,烈火-5导弹的每次试射都会被媒体吹捧为“能覆盖亚洲全境的洲际导弹”,民众记住了其5500公里的射程和分导式多弹头技术,却不知道该导弹至今仍未完全形成实战能力,且在精度和突防能力上与中美俄同类装备存在代差。 反观中国的国防成就,从歼-20隐形战机到山东舰航母,从东风系列导弹到北斗导航系统,这些早已公开的信息在印度却鲜少被客观报道,不少农村地区民众对中国的认知还停留在几十年前。 这种信息不对称造成了荒诞的对比:印度斯坦航空公司耗时四十年研发的光辉战斗机,在民众眼中是“国产骄傲”,却没人提及它的故障率和成本问题,更不知道中国中航工业几年就能推出一款新型战机。 他们看到印度从美国购买P-8I反潜巡逻机、从俄罗斯引进S-400防空系统,就误以为形成了对中国的装备优势,却忽略了中国早已建立起完整的国防工业体系,而印度武器的“万国牌”属性导致后勤保障混乱,不同国家装备的零部件无法通用,战时很可能陷入“有枪无弹”的困境。 瑞典斯德哥尔摩和平研究所的数据显示,2023至2024财年印度军费约741亿美元,仅为中国的四分之一,且其中30.66%用于发放工资和津贴,22.7%用于国防养老金,实际用于装备采购和研发的资金占比远低于中国。 历史认知的偏差进一步巩固了这种盲目自信,印度国内对1962年边境战争的宣传往往淡化失败原因,片面强调“当时装备落后、准备不足”,并将如今的军费增长和装备更新解读为“复仇的资本”。 而印度在与巴基斯坦的局部冲突中取得的一些战术胜利,被无限放大为“军事实力的全面证明”,进而推导到“能够击败中国”的结论。 更值得玩味的是,印度民众对军队的信任还建立在一些非军事因素上,比如看到边境道路建设预算增长30%,就认为后勤保障已无懈可击,却不知道中国在高原地区的基础设施早已形成网络化布局,物资运输效率远超印度。 印度军工体系的诸多短板在民众视野中被完全遮蔽,丹努什火炮试验时发生炸膛事故,调查发现使用了假冒轴承,最终以负责人“自杀”草草结案,这样的丑闻很难通过主流媒体传到普通民众耳中。 米格-21战斗机四十多年来坠毁超过400架,造成200多名飞行员丧生,这样的致命缺陷被简化为“训练事故”。 而中国完善的军工质量控制体系和严格的训练标准,在印度几乎没有相关报道,这种“报喜不报忧”的信息环境,让民众形成了“印度军队装备先进、战力强悍”的固化认知。 从本质上看,72%的民调结果是媒体宣传、政治引导、信息闭塞共同作用的产物,它反映的不是真实的军事差距,而是一种被建构的民族情绪。 印度作为世界第五大经济体,拥有年轻的人口结构和一定的科技实力,本应聚焦内部改革,解决工业基础薄弱、基础设施落后等根本问题,但这种脱离现实的军事自信,很可能导致战略误判。 毕竟,军事实力的对比从来不是单一装备的较量,而是综合国力、工业体系、后勤保障等多方面的全面比拼,这一点,或许印度民众在未来很长一段时间里都难以真正理解。

用户10xxx30

让他们继续活在梦里吧[滑稽笑]