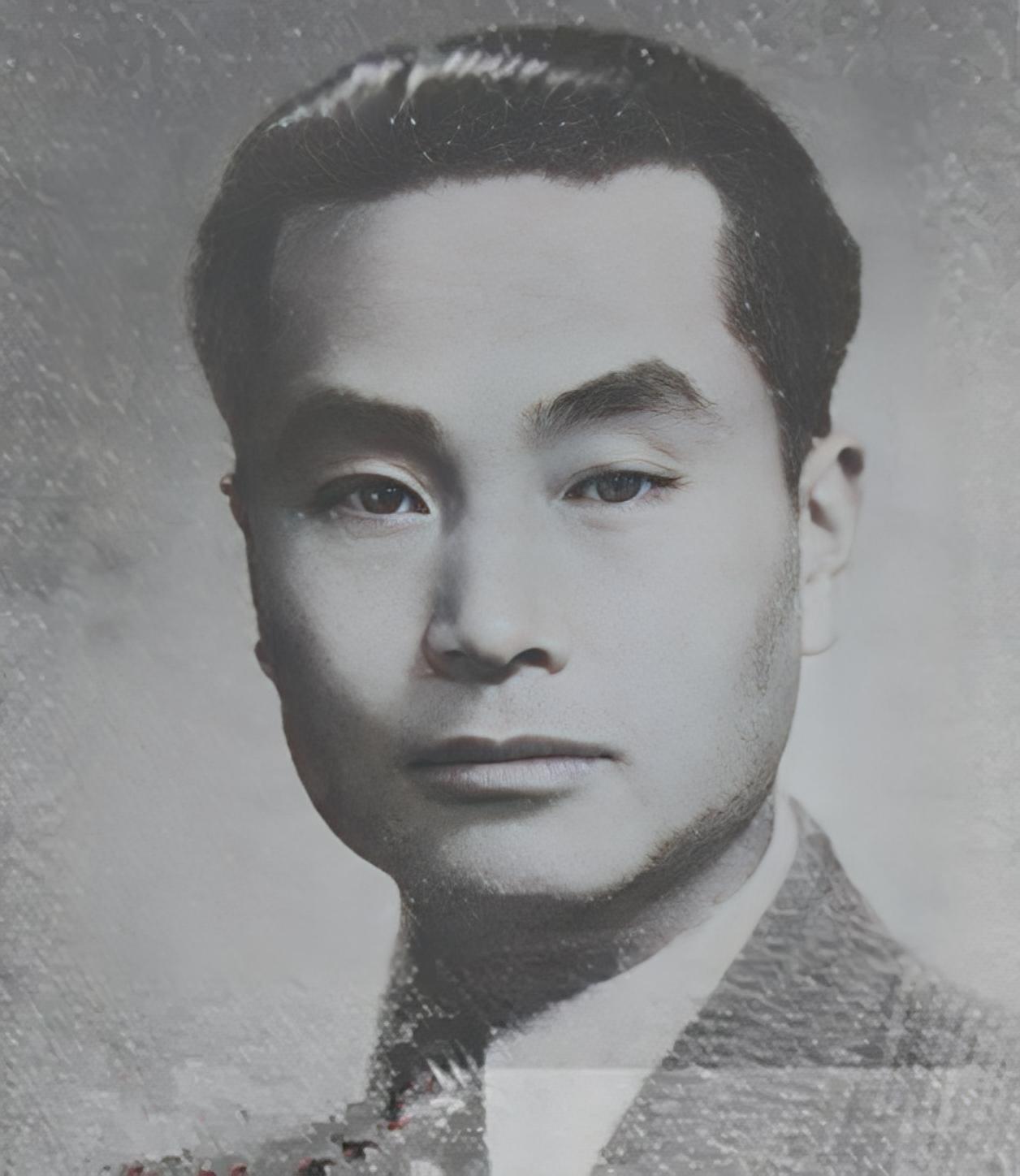

1928年3月,任弼时被捕,敌人派兵将他押往安庆。船上,许多旅客上前围观。任弼时忽地瞥见人群中有一个人很面熟,他正准备打招呼,突然想了想,不能这样冒失。 他没有慌乱,没有躲闪,而是立刻启动了大脑里那根应对危机的弦。他知道,彭佑亭也认出了他,那眼神里的惊讶藏不住。要是让他喊出自己的真名,那一切都完了。 于是,他做了一个惊人的举动。他没等押解的士兵过来驱赶人群,反而主动对着士兵,用一口地道的湖南汨罗话大声嚷嚷起来:“哪个是共产党囚犯?你们乱抓人!我叫胡少甫,是长沙伟伦纸庄的朝奉,到南陵县是给我姑妈送钱的。你们不讲理! 首先,他告诉了围观者,这是一桩“冤案”。其次,也是最重要的,他把“胡少甫”、“长沙”、“伟伦纸庄”这几个关键信息,清清楚楚地喊给了人群中的彭佑亭听。这已经不是简单的辩解了,这是一场在敌人眼皮子底下的情报传递。彭佑亭也是个机灵人,一听这口音,一看这阵仗,立刻就明白了老乡有难,而且是在给自己递话。 这事儿得从头说起。1928年,大革命失败不久,白色恐怖笼罩全国。任弼时作为中央派往安徽的巡视员,任务是整顿被破坏的党组织。你想想,在那个节骨眼上,这活儿有多危险。结果,因为叛徒出卖,他在南陵参加一个秘密会议时,和团省特委书记林植夫等人一起被捕了。 被捕后,敌人根本不知道抓到的是一条“大鱼”。在他们眼里,这不过是又一个嘴硬的共产党。南陵县的法庭上,敌人用上了踩杠、夹棍这些酷刑,想从他嘴里撬出点什么。任弼时被打得昏死过去好几次,醒过来,还是一口咬定自己是商人“胡少甫”。他后来回忆说:“我从敌人的审问中已经知道,敌人并不认识我。我要说出真名来,那就没个完了。所以,我一口咬定,坚决不承认,顶多不过是死嘛!” 这种置生死于度外的镇定,才是在刀尖上跳舞的底气。敌人没辙,只好把他押往省会安庆。这才有了开头船上那惊心动魄的一幕。 彭佑亭领会了任弼时的意图,趁着混乱,悄悄凑近。任弼时压低声音问:“有笔和纸吗?”彭佑亭把随身记账用的纸笔塞了过去。找了个上厕所的机会,任弼时迅速写下一封长信,详细说明了“胡少甫”这个假身份的来龙去脉,以及如何应对敌人的盘查,并嘱咐彭佑亭立刻赶往长沙,把信交给他叔父任理卿。 这封信,就是他的“求救信”,也是一份“反审讯指南”。彭佑亭提前下船,星夜兼程,把这封救命信送到了长沙。任弼时的妻子陈琮英接到消息后,一边向党中央报告,一边按照信中的部署,与家人、党组织和律师展开了一场惊险的营救。他 而在安庆的监狱里,任弼时不仅自己坚不吐实,还秘密地指导狱中的同志们进行“反口供”斗争。他告诉大家,酷刑下屈打成招的口供不能算数,必须全部翻供,决不能承认自己的党员身份。他就像一个定海神针,在最黑暗的地方,稳住了所有人的心。 最终,由于他机智沉着,加上党组织和家人的全力营救,敌人实在找不到证据,只好在1928年底以“查无实据”为由,让他交保获释。 这对任弼时来说,还不是最险的一次。就在他出狱后不久,1929年11月,他在上海的江苏团省委秘密机关再次被捕。那次更悬,他刚走到门口就感觉不对劲,院子里安静得可怕。他当机立断,把身上藏有机密的纸条塞进嘴里吞了下去。刚做完这一切,大门一开,几个巡捕就把他扭住了。在被推上囚车前,他假装滑倒,故意把一只鞋甩在了门口,用这种方式给后面可能要来的同志报警。 在巡捕房,他碰到了同案被捕的同志周朴农。他立刻按住要起身的周朴农,低声告诉他:“我们装作不认识,敌人没有证据。”后来,他们遭受了惨无人道的电刑,任弼时背上被烙下两个拳头大的伤疤。但他对周朴农说:“我们共产党人是用特殊材料制成的,要经得起考验。” 这就是任弼时,一个总是能在绝境中找到生路的人。他的智慧和冷静,来源于他骨子里那份坚定的信仰。叶剑英元帅后来评价他,说他是“我们党的骆驼,中国人民的骆驼,担负着沉重的担子,走着漫长的艰苦的道路,没有休息,没有享受,没有个人的任何计较。” 1949年,新中国即将成立,举国欢庆。可就在开国大典的名单里,却没有五大书记之一的任弼时。 这不是疏忽,而是毛主席亲自下的命令:“不准”他参加。 原来,此时的任弼时,病情已经极度严重。高血压、脑血管硬化到了极其危险的地步,医生明确警告,他再也经不起任何情绪上的大的波动和刺激。开国大典,那是何等激动人心的时刻,毛主席和中央的同志们含着泪,只能做出这个决定,让他留在玉泉山静养。 1949年10月1日那天,任弼时没能站上天安门城楼,只能通过收音机,聆听那一声宣告新中国成立的庄严声音。他为之奋斗一生的理想实现了,可他却倒在了距离终点线一步之遥的地方。 一年后,朝鲜战争爆发,本应在休养的他,再次投入到紧张的工作中。1950年10月27日,他因脑溢血猝然离世,年仅46岁。

江梅映月

致敬英雄

大道至简

英雄千古