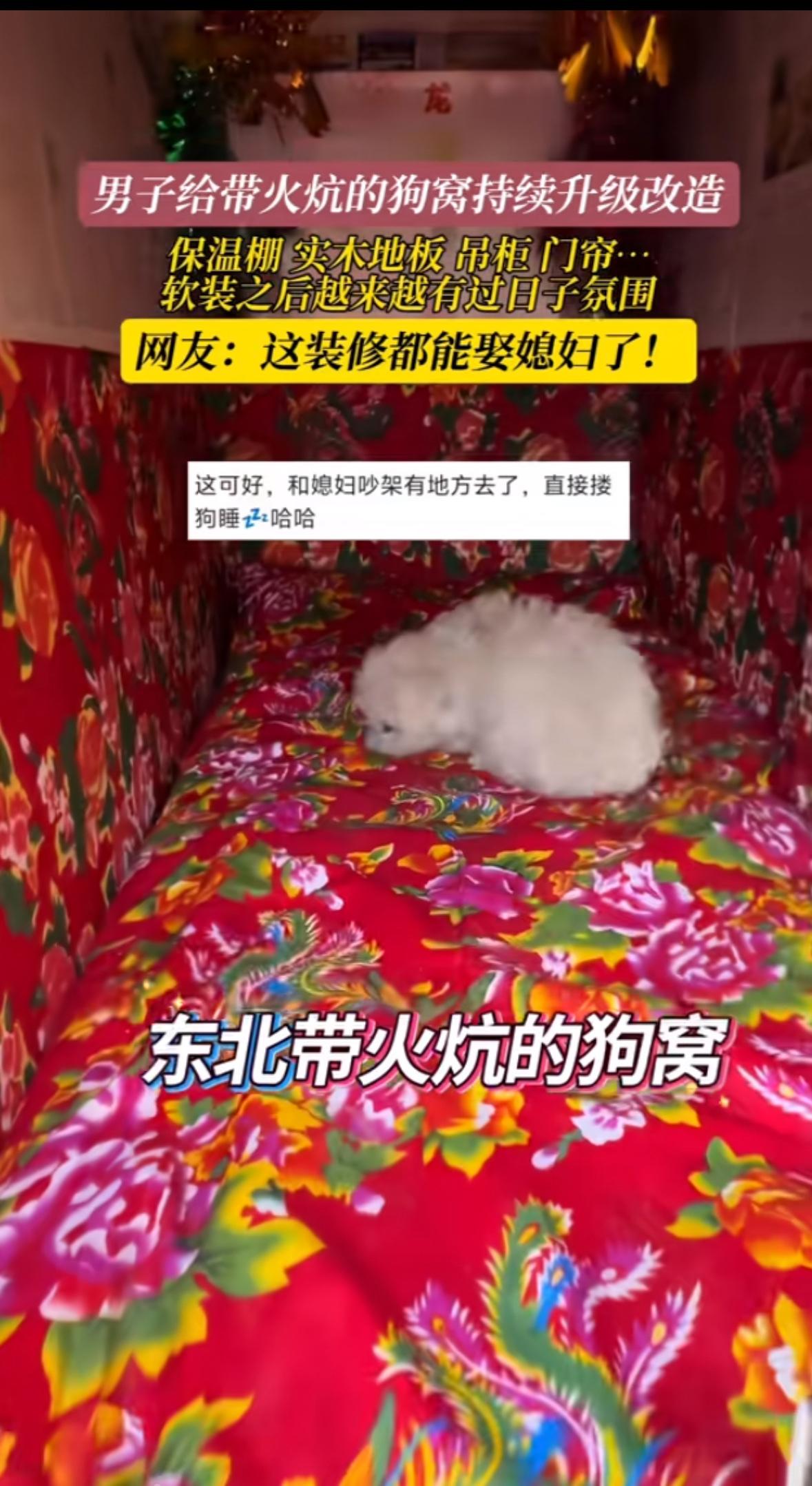

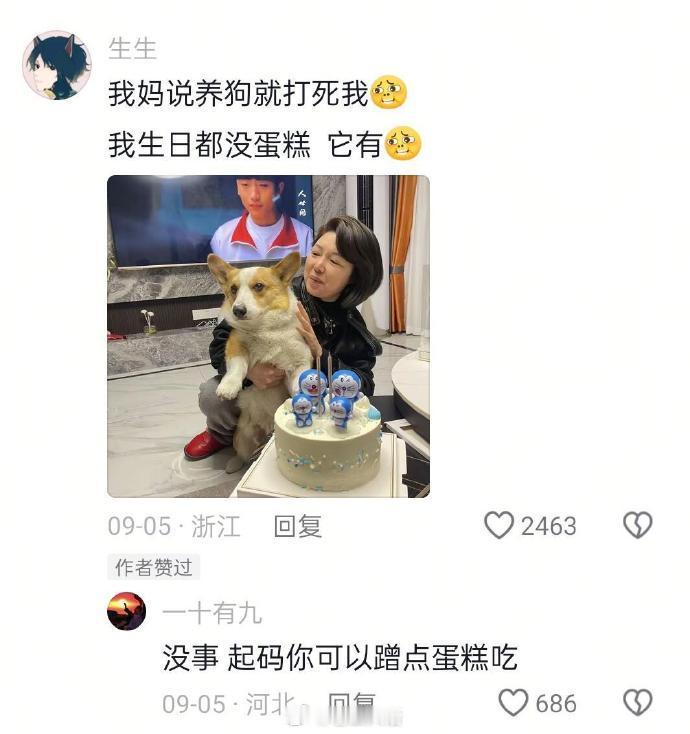

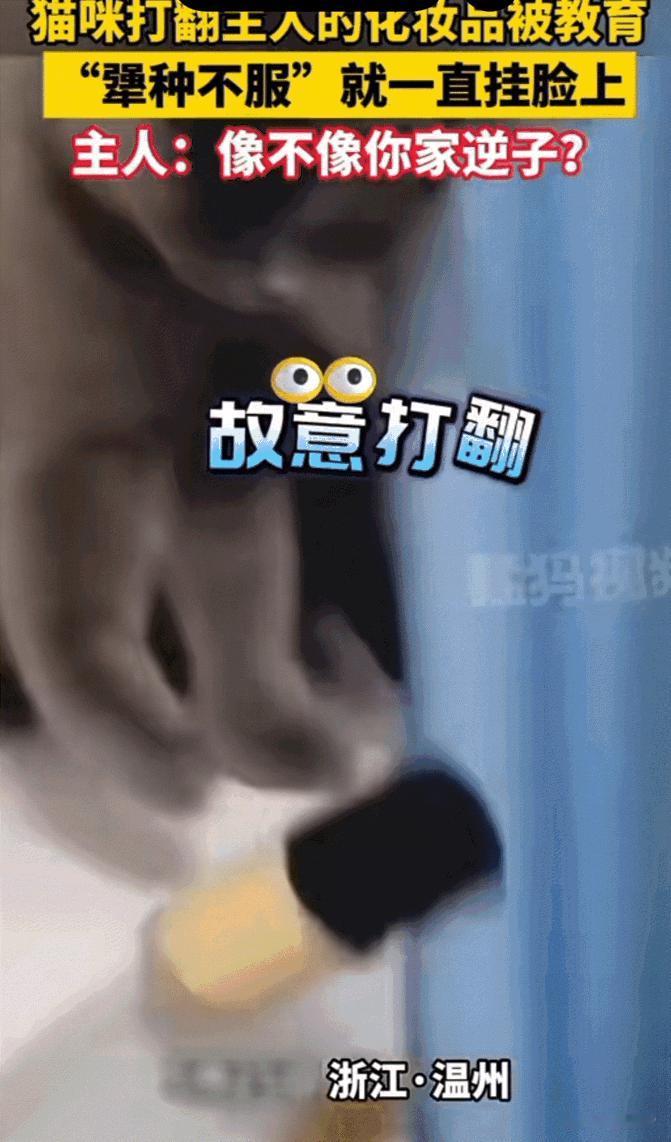

“别人家养狗是养宠物,我家养狗是养‘祖宗’!”上海王先生最近在朋友圈火了——他花3万块给爱犬“豆包”搭了个带空调、地暖、自动喂食机的豪华狗窝,视频里狗窝比自家次卧还大,网友看完直呼:“人不如狗系列又更新了!” 3万块的狗窝长啥样?细节拉满堪比“人类小别墅” 王先生的狗窝,说是“宠物界豪宅”一点不夸张。外观是原木色小木屋造型,屋顶铺着防水瓦片,门口挂着“豆包之家”的木牌;内部20平米空间,分休息区、活动区、用餐区——休息区铺着进口羊毛垫,夏天开冷气,冬天开地暖;活动区装了攀爬架和玩具球,豆包能撒欢跑;用餐区有自动喂食机,定时定量投喂狗粮,旁边还配了小型饮水机。更绝的是,狗窝外圈围了圈小栅栏,种着薄荷和狗尾巴草,王先生说:“豆包喜欢闻草味,就当给它造个‘后花园’。” 这波操作,王先生花了整整两个月。从设计图纸到选材料,从装空调到铺地暖,他全程盯着,连狗窝的窗帘都是按豆包喜欢的蓝色定的。“它陪我5年了,从租房到买房一直跟着我,我就想给它个舒服的家。”王先生摸着豆包的头,语气里满是宠溺。视频发上网后,点赞破50万,评论区炸了锅:“我家狗还睡纸箱呢”“这狗窝比我出租屋还大”“招不招上门看狗的?我自带铺盖”…… 人不如狗?争议背后是“情感消费”的狂欢 王先生的“豪华狗窝”火了,争议也跟着来了。有人算账:“3万块够养只狗一辈子了,何必花这钱?”有人吐槽:“现在人自己住得挤,倒给狗造豪宅,太矫情。”更有人酸:“对狗比对父母还好,这社会怎么了?” 但换个角度看,这3万块背后,藏着当代人独特的情感寄托。王先生是独生子,毕业后留在上海打拼,父母远在老家,豆包是他最亲的“家人”。“加班到凌晨回家,它总在门口等我;生病躺床上,它会把玩具叼到我枕边。”对他来说,给豆包造豪宅,不是“乱花钱”,而是用最直接的方式表达爱——“我可能给不了它全世界,但能给它我能给的最好的。” 这种“情感消费”,早不是个例。数据显示,2024年中国宠物经济规模突破3000亿,年轻人更愿意为宠物买智能用品、定制服务。有人花2万给猫做绝育后康复护理,有人每月花800给狗买进口罐头,还有人带宠物拍艺术照、做生日蛋糕。这些行为,在老一辈眼里是“浪费”,但在年轻人看来,是“爱的仪式感”——就像父母总想给孩子最好的,他们也想给“毛孩子”最好的。 爱没有标准答案,但“过度”该有边界 当然,不是所有“为宠物花钱”都值得点赞。有人为博眼球给狗染彩色毛发,导致皮肤过敏;有人买“宠物婚纱”让猫狗穿,结果动物挣扎受伤;更有人盲目跟风,超出经济能力给宠物买奢侈品,最后自己吃泡面。这些行为,早已偏离了“爱”的本质,变成了满足虚荣心的表演。 王先生的狗窝之所以被认可,是因为它“适度”——钱花在改善宠物生活质量上,没有过度折腾;爱表达在细节里,没有变成负担。就像网友说的:“给狗造豪宅不丢人,丢人的是为了炫耀而虐待宠物。”真正的爱,从来不是比谁花得多,而是比谁更懂对方的需要。 从“养活”到“养好”:宠物角色的悄然转变 王先生的故事,也折射出社会对宠物认知的变化。过去,狗是看家的“工具”,猫是抓老鼠的“帮手”;现在,它们是“家庭成员”,是“情绪治愈师”,是“孤独时的陪伴者”。这种转变,背后是城市化进程中人际关系的疏离——当年轻人离开家乡、远离亲友,宠物成了最稳定的情感寄托。 但无论角色如何变,“责任”始终是养宠物的底线。给狗造豪宅的前提,是能承担它的医疗、饮食、陪伴;爱宠物的同时,也不能忽略对父母、朋友的关心。毕竟,爱可以多元,但不该偏执。 最后想问问你:你会为宠物花大钱改善生活吗?你觉得“给宠物造豪宅”是爱的表现,还是过度消费?来评论区聊聊吧——毕竟,无论是人还是宠物,能被真心对待,就是最大的幸福。 来源:头条热搜