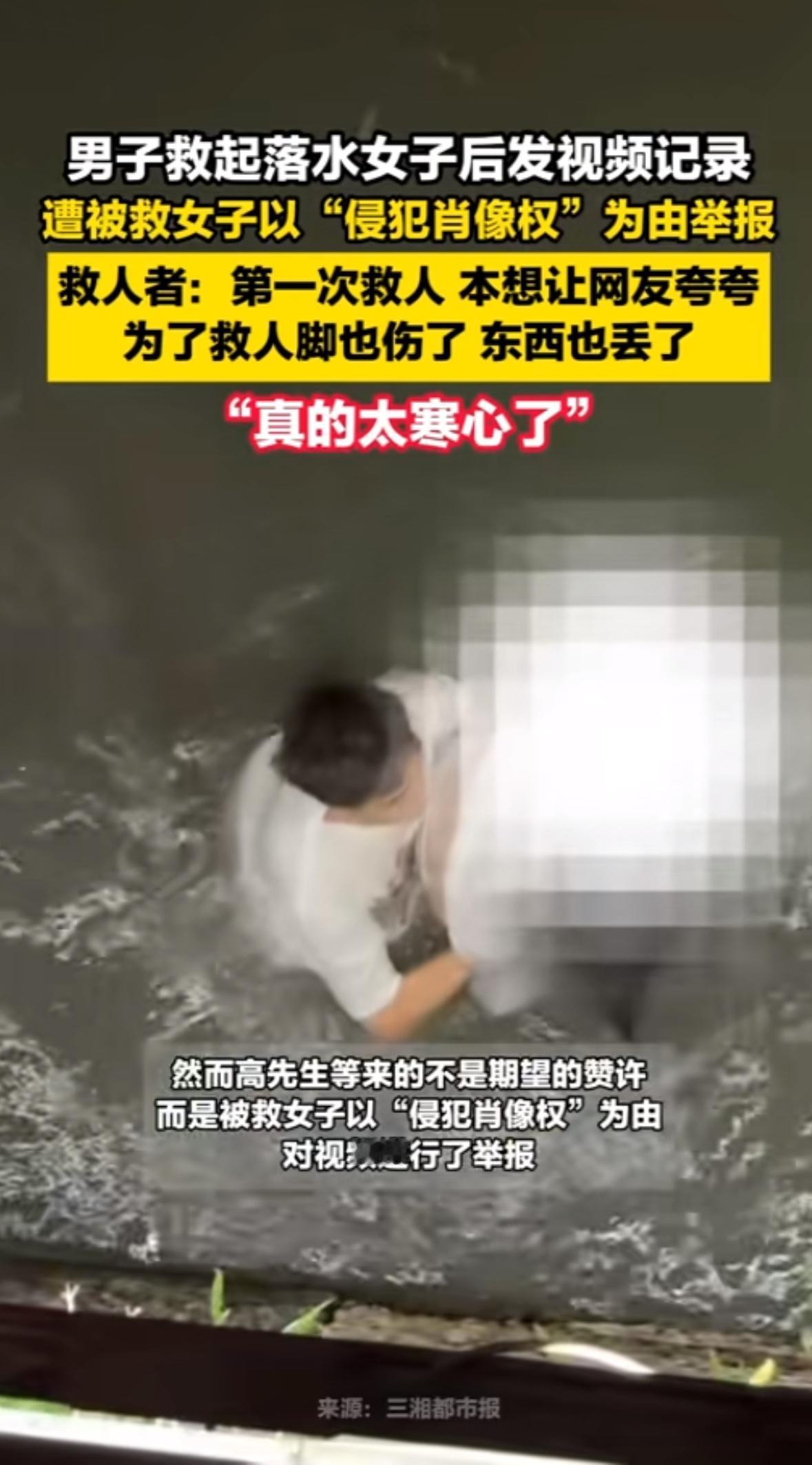

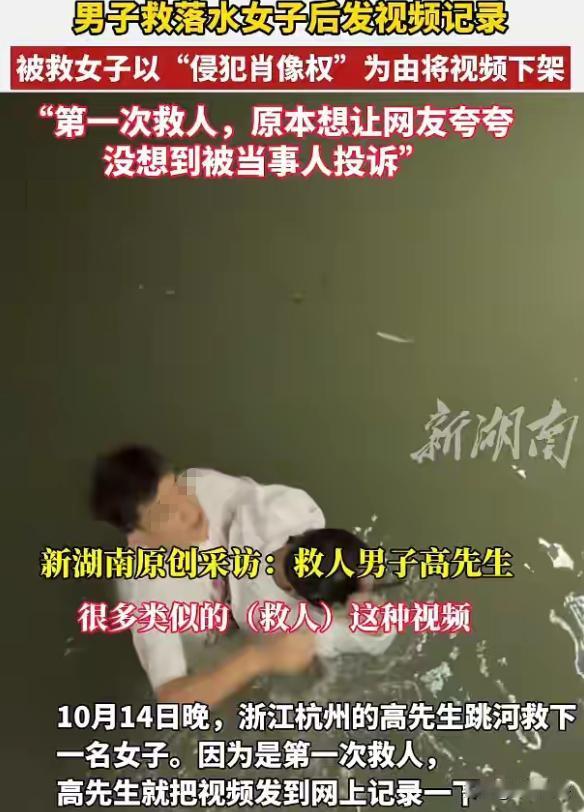

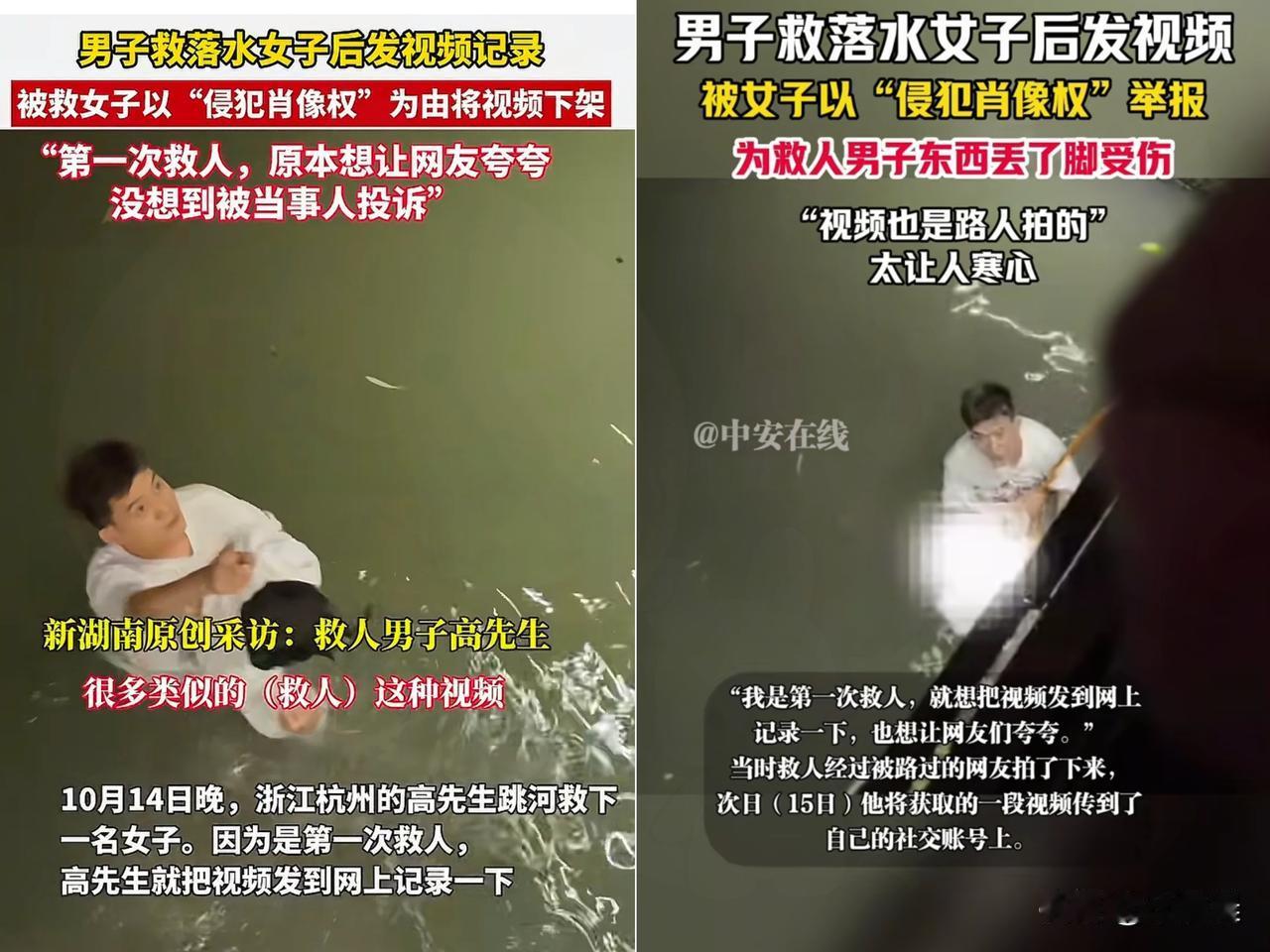

杭州运河边的风裹着寒意,10月14日傍晚,刚下班的高先生正沿着河岸散步,突然听见“扑通”一声——二十米外的河面上,一个年轻女孩正在挣扎,水已经漫到脖子,双手胡乱拍打,溅起的水花在暮色里格外刺眼。高先生没多想,手机往岸上一扔,鞋都没脱就扎进了水里。河水冷得刺骨,脚底被碎石划得生疼,他咬着牙游到女孩身边,一把托住她的腰往岸边拽。等两人湿漉漉爬上岸,女孩连句“谢谢”都没说就匆匆走了,倒是高先生发现手机和钱包早没了踪影,脚上的伤口还渗着血。 救人视频引风波:一句“侵犯肖像权”浇灭善意 “今天第一次救人,虽然丢了东西还受了伤,但值了!”高先生回家后翻出路人拍的救援视频,越看越激动。视频里他浑身湿透,托着女孩的手还在发抖,背景是围观群众的惊呼。他想着“要是能被大家夸夸,也算给这伤痕留个纪念”,便把视频打上马赛克发到了网上。没想到,点赞还没等来,被救女孩的电话先到了:“立刻删视频,你侵犯我肖像权!” 高先生懵了:“我连你脸都没拍,就露个后脑勺,这也算?”可平台动作更快,女孩举报后不到两小时,视频就被下架了。他翻出《民法典》第1020条,上面明明白白写着“为维护公共利益,制作、使用、公开肖像权人的肖像可以不经同意”,可女孩的投诉理由里只写着“我落水的样子不想被熟人看到”。 善意与权利的碰撞:救人者该不该“自证清白”? 这不是孤例。2023年广东茂名,陈先生救起两名溺水儿童后拍视频提醒家长注意安全,结果被孩子母亲以“侵犯隐私”告上法庭;2024年大连,李先生救起三女一男后发视频记录,被救者报警称“视频内容不实”。这些事件里,救人者要么想留个纪念,要么想传播正能量,可被救者却觉得“落水的狼狈样被传开太丢脸”。 法律专家说得明白:如果视频没暴露姓名、住址,也没丑化当事人,就不算侵权。就像高先生的视频,女孩的脸被马赛克盖得严严实实,连她自己都说“熟人一看背影就知道是我”,可问题是,法律保护的是“肖像权”,不是“社会评价”。换句话说,只要没拍清脸,哪怕全村人都知道是你,也不算违法。 但被救者的委屈也真实:“我落水时衣衫不整,哭得鼻涕眼泪糊一脸,谁愿意这种样子被传上网?”这种心情像根刺,扎得救人者的善意变了味。高先生说:“我救人没要回报,连医药费都是自己付的,就想听句‘你真勇敢’,怎么就成了恶人?” 寒心背后:别让善意输给“沟通障碍” 更让人心凉的是处理方式。被救女孩没说过一句“谢谢”,直接举报;大连的被救者私信里全是“删视频否则走法律程序”;茂名的孩子母亲甚至在法庭上说“救人是应该的,发视频就是不对”。这些话像一盆冷水,浇得救人者透心凉。 可换个角度想,如果被救者先说“今天真的谢谢你,要不是你我就没命了”,再委婉提“视频能不能别发,我实在不想被熟人议论”,结果会不会不一样?一句“谢谢”的分量,远比一封投诉信重得多。 别让个案寒了善心:给好人搭座“保护桥” 高先生最后还是删了视频,但他说:“下次遇到有人落水,我还会跳下去。”这句话让人既心疼又欣慰。我们该反思的,不是“救人该不该拍视频”,而是怎么让善意不被误解,让权利不被滥用。 对救人者来说,发视频前多想想:能不能把背景虚化?能不能不提具体地点?对平台来说,该建个“见义勇为内容快速审核通道”,别让合规视频轻易下架;对被救者而言,先表达感谢再提需求,才是对善意最基本的尊重。 最后想问问你:如果是你救了人,会拍视频记录吗?如果被救者要求删视频,你会怎么处理?是觉得“救人就有权记录”,还是认为“隐私比传播更重要”?评论区聊聊吧——毕竟,我们每个人都可能是“救人者”,也可能是“被救者”,今天的讨论,就是在给明天的善意铺路。 来源:三湘都市报