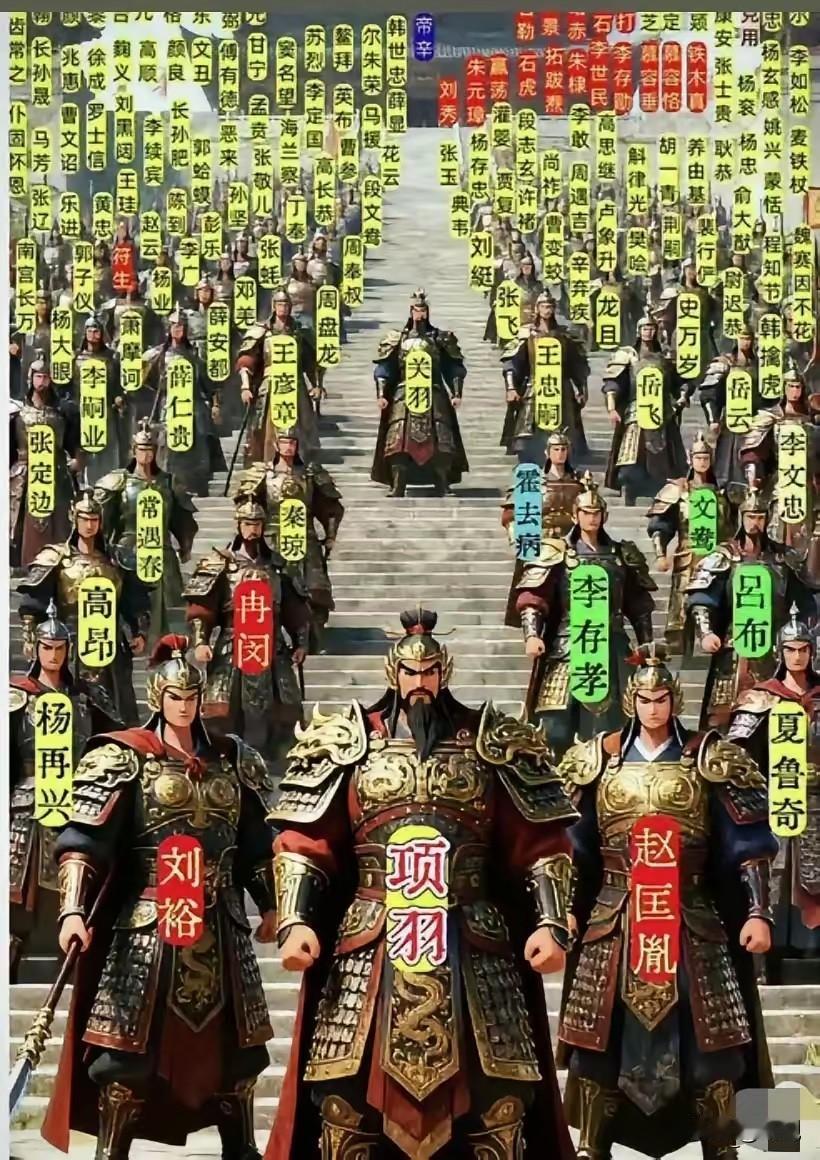

汉人最伟大的巅峰之战,如果这场仗输了,中国将分裂成几十个小国。 没那场垓下之战,中国现在啥样真不好说,八成跟欧洲地图似的,一堆小方块挤在一起,你瞅我我瞅你,谁也不是一家人,光想想就一身冷汗,脑子里乱七八糟的,一堆画面闪过去,想说又不知道从哪说起。 天天有人把“大一统”挂嘴上,说咱这五千年没断过,一个国家从战国那会儿一团乱麻,硬是挺到今天,这事儿放哪都算牛的,整个东亚就中国自己琢磨出这套朝代更替的玩法,真不是白捡的,里头有个关键的坎,就卡在垓下开打的那个晚上。 这事儿不是刘邦打赢了项羽那么简单,楚汉争霸这故事,电视剧来来回回拍,戏台子上也唱,听着就是两个人争天下,谁拳头硬谁就能坐龙椅。 可他们争的根本就不是一个东西,刘邦看中的是秦始皇留下那套,整个天下一张皮,底下全是自己的肉,皇帝说一不二,中央说了算,项羽脑子里还是战国那套,大家各占一块地,他当老大,底下都是小兄弟,各过各的日子,楚国那帮贵族就觉得这样才稳当,分开管才安心,自己当个盟主,底下小弟们排队来磕头,这才有面子。 项羽把秦国干趴下,他没说自己当皇帝,扭头就封了十八个王,自个儿跑回彭城老家,弄了个西楚霸王的头衔,把刘邦一脚踹到汉中那鸟不拉屎的地方,这架势就是要重开春秋战国,他想当个齐桓公晋文公那样的人物,心里头还记着秦始皇灭了他家的仇,现在要全给翻过来。 刘邦自己没项羽能打,可他身边那伙人太厉害,韩信,萧何,张良,个个都是绝活哥,刘邦自己就是个亭长出身,泥腿子,说话也不讲究,张嘴就骂,但他会用人啊,韩信管打仗,把魏国赵国齐国一路平推,在东边把项羽后院搅得天翻地覆,张良管出主意,一句“四面楚歌”直接把项羽的士气给唱没了,萧何管后勤,前线要啥有啥,粮草送得比谁都快。 这三个人撑起一台戏,拽着刘邦跟项羽耗了四年,项羽再猛也架不住这么拖,刘邦败仗吃了不少,可命硬,每次打输了还能爬起来接着谈,谈完了接着耗,韩信总能从想不到的地方捅一刀,垓下这最后一刀,砍的不是项羽一个人,是把那种分裂割据的念想给彻底砍断了。 楚歌响起来那个晚上,好多书里写得特别美,虞姬拔剑,霸王掉眼泪,带着八百人冲到乌江边,全是英雄气概,可你要从制度上看,这一仗是把“分封制”这玩意儿从中国的桌子上给踢下去了,项羽讲义气,可时代不要这个,谁会念一个想把国家分成几十块的老大的好,他要是赢了,天下就是一堆小国,中央权力没了,中国就只是个文化圈,听着挺时髦,你看看欧洲,欧盟里头,法国德国吵,波兰匈牙利闹,根本拧不成一股绳。 中国会不会变成那样,太有可能了。 项羽要是赢了,就没“汉人”这个说法了,“大一统”这词也早没了,秦朝那么短命,项羽又回头搞分封,那中央集权谁还信啊,大家都觉得各管一摊才安全,几十个国家天天打来打去,自己消耗自己,东西南北全断开,车轮子宽度不一样,写字也不一样,慢慢就成了“楚人”“燕人”“齐人”,跟法国人、撒克逊人似的,什么汉族、统一文字、共同的根,都没了,山东就是齐国,说齐国话,写齐国字,认自己的祖宗,中原就是个地理名词,谁也别想统一谁,赵武灵王那样的能当个霸主,皇帝是没戏了,项羽赢了,就是给大分裂盖了个合法的戳。 垓下打完,刘邦干了件特别漂亮的事,他把秦朝那套东西全捡回来了,但是换了个包装,自己当皇帝,嘴上说的是仁义,不搞秦始皇那套凶残的,郡县制没动,地方还是得听中央的,制度的大方向没变,就是换了个老板,秦始皇搭好的架子,他全留下了,还给这套东西加上了民心和合法性,从他开始,统一中国成了底线,后面不管谁来打天下,都得举着统一的旗号才算名正言顺。 后面的唐宋元明清,开国的故事都离不开这条主线,是刘邦在垓下的胜利,才把这个规矩定了下来。 说句题外话,中国人骨子里对统一这事儿特别在乎,从春秋的王道,到明清的天命,没人觉得分裂是对的,这想法不是儒家教出来的,也不是科举考出来的,是在历史的十字路口真刀真枪打出来的,垓下那一夜,就是第一关,楚歌响起来,不是唱给一个霸王听的挽歌,是给整个文明投了一次票,到底是要合在一起,还是要散作满天星。 咱们今天说着差不多的方言,写着一样的汉字,都说自己是炎黄子孙,说到底,这些东西都是那个晚上留下的遗产,项羽最后没选当皇帝,非要守着他的诸侯梦,死得很悲壮,可路选错了,就算赢了,也是一场空。

不会吧

法国人主体是高卢人吧?

石开

无知的小编,看历史不是你这样看的。

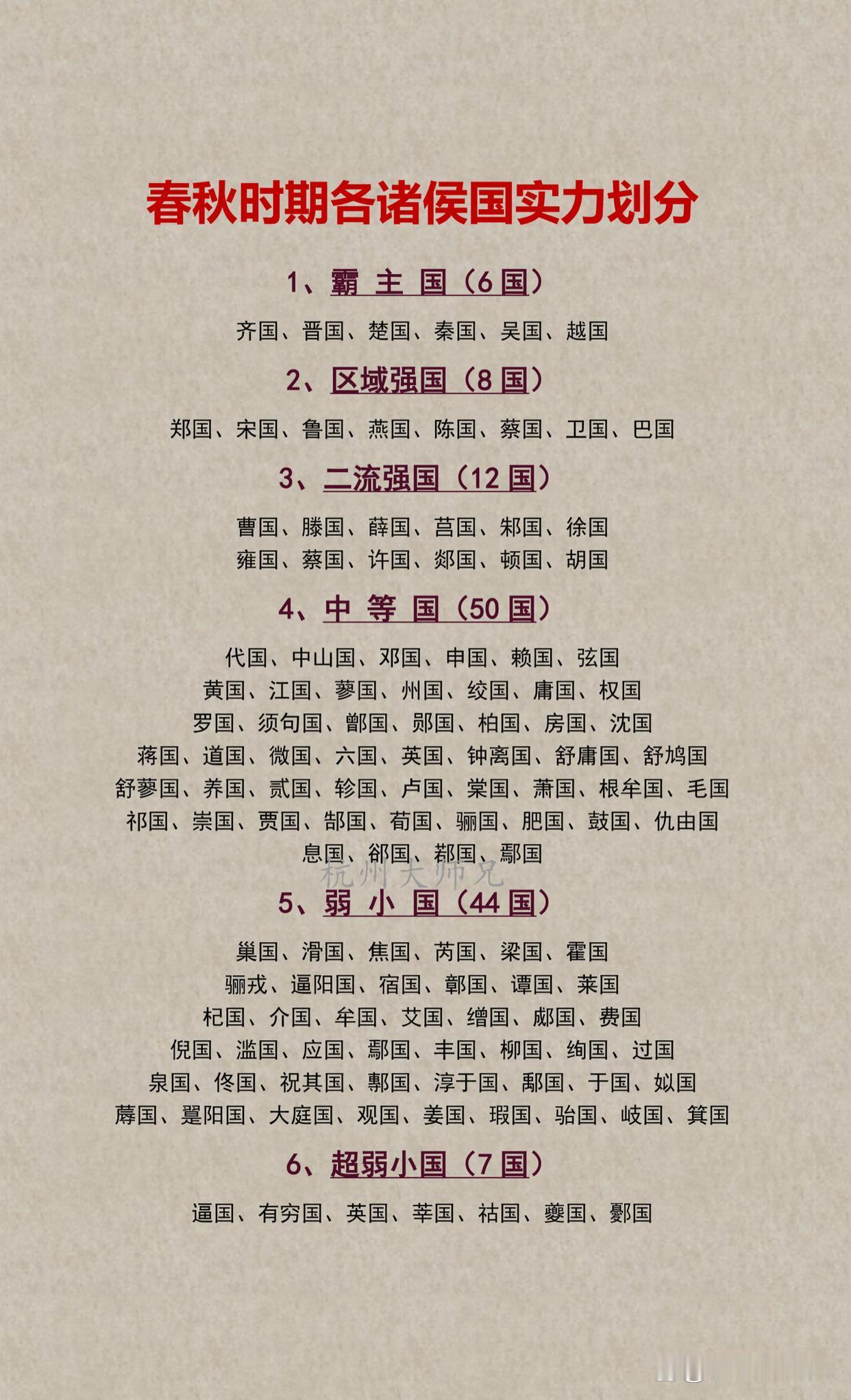

清清苹果香

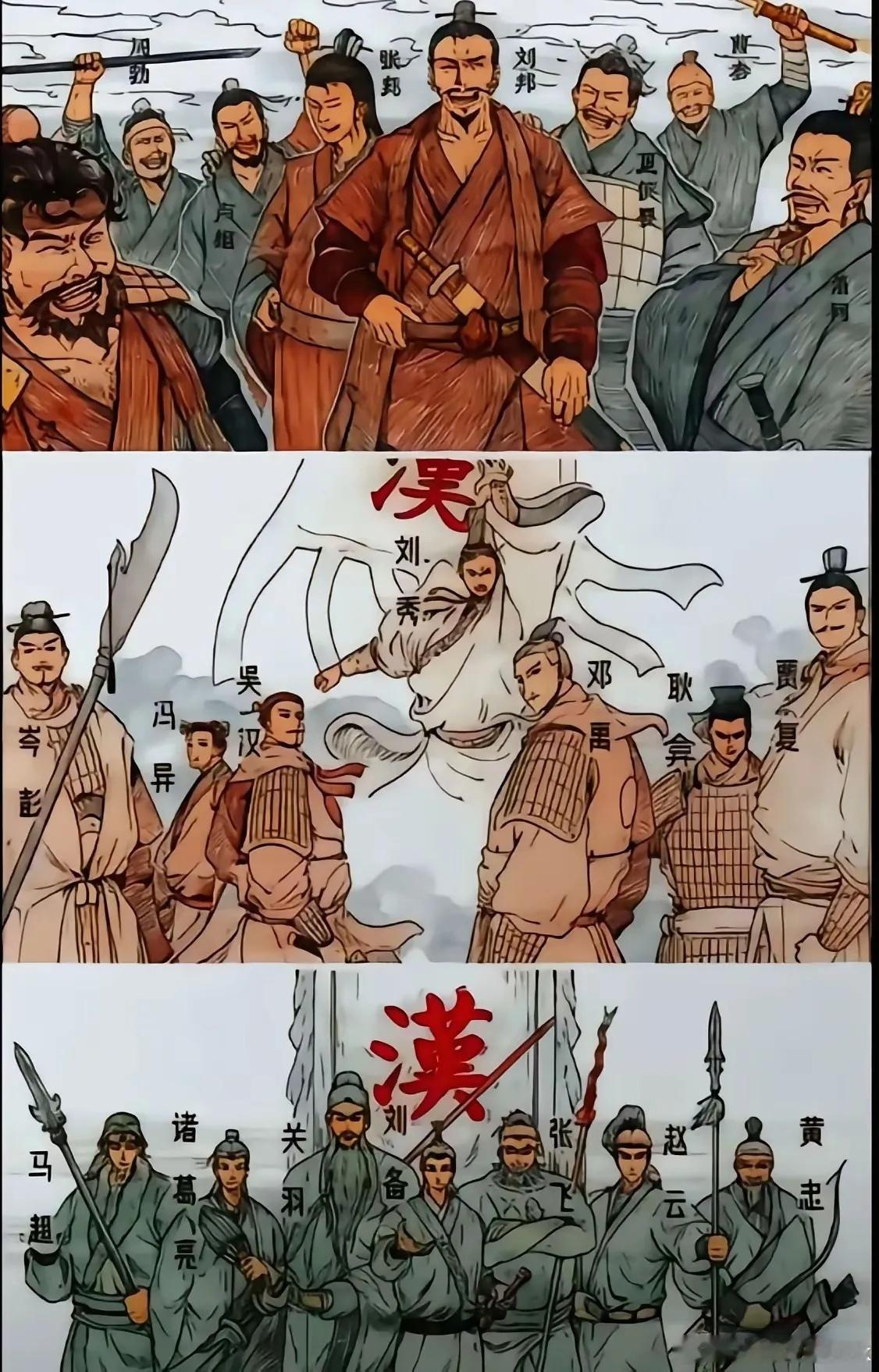

当不当是能不能的问题,而不是想不想的问题!项羽当时拿什么当?他只是一路诸侯而已,只不过是最强的那路,他敢过分,大不了大家合伙灭了他。何况当时的名义共主是义帝,项羽后面杀了义帝是什么心思谁不知?那是司马昭之心!虽然司马昭还没出世。。。落了个不忠不义天下共击之,得道者多助,失道者寡助。没有垓下之战,也有别的战役,早一天晚一天的区别,除非刘邦死了,只要刘邦不暴毙,终会一统。

国家公民

仔细看秦末的历史就会发现哪个时期所有反秦的基本上最高理想就是裂土封王,包括韩信张良这样的汉初三杰也是一样。韩信不像是统兵大帅,而是助周灭纣的姜子牙。张良一心想的是复国灭秦,更像是燕国太子丹!其他的包括兔死狐悲的英布等等全都是这样的理想!最后刘邦釜底抽薪非刘氏不王,彻底绝灭了异性王之路,中国的统一之路才得以继续下去!

宝云

[大哭]