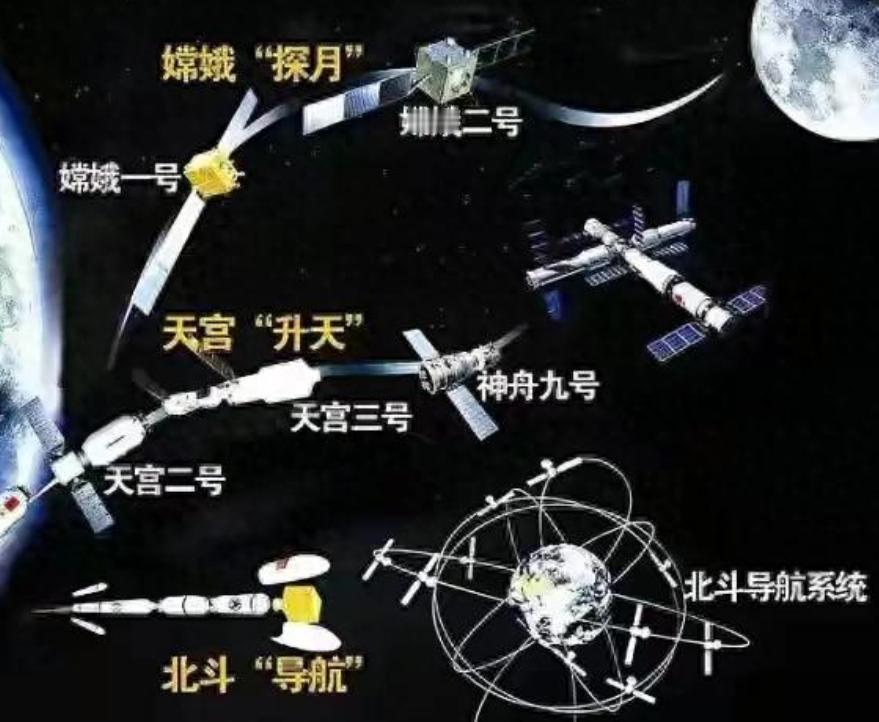

明明中国已经拥有了北斗系统,为什么国内还在用美国的GPS? 北斗系统早就实现全球覆盖,性能上在亚太区域信号强度和抗遮挡能力都很突出,甚至有独有的短报文通信功能,能在没地面网络的地方传递信息。 可打开手机导航,界面上还是常显示GPS定位,这事儿让不少人纳闷,难道北斗不如GPS好用? 早在上世纪九十年代中期就完成了全球组网,那时候北斗才刚起步。在北斗还在实验阶段的那些年,GPS已经借着免费民用服务的策略,把市场彻底铺开。 全球的手机芯片厂商、设备制造商都围着GPS做开发,从高通的手机芯片到早期的iPhone,全都把GPS当成了标配。 这么多年下来,整个产业链从芯片设计到软件适配,都形成了一套围绕GPS的成熟标准,大家用惯了也懒得改,毕竟改一套成熟的体系要花大价钱。 生态建设不是一朝一夕的事,手机里的地图软件,早年积累的定位数据全是基于GPS的,虽然现在能兼容北斗,但要彻底改成以北斗为主,后台的算法、数据模型都得大调。 更关键的是硬件问题,市面上还有大量老款手机和设备,芯片只支持GPS,不支持北斗。 要是现在强行全换成北斗,这些老设备直接就成了废品,普通用户总不能为了换个导航系统就全换手机吧,这不现实。 新手机大多已经能同时接收北斗和GPS的信号了,但很多时候还是默认先用GPS,就是因为它的全球适配性经过了几十年验证,在一些海外地区信号更稳定。 所谓全换北斗手机就不能用的说法,其实指的是突然切断GPS信号后的适配混乱。 现在的手机芯片虽然大多支持多系统,但底层设计里GPS的优先级和兼容性还是更成熟。 真要是一下子把GPS信号掐了,只留北斗,很多手机的定位模块可能反应不过来,要么定位慢半拍,要么干脆失灵。 这种技术上的衔接问题不是北斗性能不行,而是两套系统的磨合还需要时间,就像新修的马路再宽,也得给老司机适应的过程。 北斗其实早就悄悄渗透在生活里了,很多人以为手机只用GPS,实际上在城市里打开导航,后台接收的卫星信号里,北斗卫星的数量往往占了一半以上。 国内的营运车辆、农机设备,还有无人机,早就大量用北斗了,这些领域对自主可控和信号稳定性要求高,北斗的优势能充分发挥出来。 尤其是应急救援场景,北斗的短报文功能能派上大用场,地面网络断了也能发求救信息,这是GPS没有的本事。 只是这些应用大多在后台运行,普通用户没直观感受,才觉得北斗没怎么被使用。 不全换北斗,更多是出于实用主义的选择。 导航这东西,稳定准确才是王道,同时用北斗和GPS,手机能自动挑选信号最强的那颗卫星,定位精度反而更高,断连的情况也更少。 这种多系统兼容的模式,既不用浪费成本淘汰老设备,又能让用户享受到北斗的优势,其实是现阶段最划算的方案。 要是非得追求“纯北斗”,反而可能影响使用体验,有点得不偿失。 GPS很早就被国际民航、航运组织认可,成为行业通用标准,北斗虽然这些年也拿到了认可,但航空公司、远洋船舶要更换导航设备,不仅要花钱换硬件,还要重新培训人员、调整流程,短期内很难大面积替换。 这种行业惯性不是技术好就能马上打破的,得靠时间慢慢渗透。 北斗真正的价值,从来不是非要把GPS赶出去,而是打破了过去GPS一家独大的垄断,让我们有了自主可控的选择。 万一哪天GPS信号出问题,或者被限制使用,北斗能立刻顶上去,这才是最关键的。 现在的并存状态,是技术过渡的正常阶段,等北斗的生态越来越成熟,芯片适配成本越来越低,不用刻意推动,市场自然会更多转向北斗。 不用纠结手机上显示的是GPS还是北斗,只要设备能稳定定位,背后有北斗在兜底,就已经达到了目的。 技术竞争从来不是非此即彼的零和游戏,好用、安全、可控,才是普通用户真正需要的。 导航系统的较量,拼的不是谁能独占市场,而是谁能提供更可靠的服务,北斗的崛起,不是为了取代谁,而是为了让我们不再受制于人。