1983年,84岁的张大千在台湾病逝,随后他的遗嘱被公开,令人惊讶的是,远在北京的杨宛君,用34年的等待换来张大千的一份遗产。 张大千出生在1899年的四川内江,那时候家里条件还行,父母都挺注重教育。他从小就跟着哥哥张善孖学画,很快就显露出天分。1917年,他去日本留学,本来是学染织的,结果闲下来就自己钻研绘画。回国后,拜了曾熙和李瑞清当老师,改名张爰,后来大家叫他张大千。他在上海开了大风堂画室,收了不少弟子,慢慢形成了自己的画派。1920年代,他就开始办个人画展,卖画赚了钱,继续到处游学。1930年代,他多次去北京,租房写生,画故宫和北海的景儿。那时候他已经娶了两个太太,曾庆蓉和黄凝素,家里人丁兴旺,一共生了十多个孩子。 杨宛君1917年生在北京,家里是文艺氛围浓厚。她从小跟名师学京韵大鼓,十三岁就登台唱了,声音清亮,表演到位,在中山公园和清音阁这样的地方挺受欢迎。十八岁那年,她已经在北京曲艺圈小有名气,收入稳定,常在后台准备演出。1935年,她和张大千相识,那时候张大千36岁,已经是画界名人。半年后,他们结婚,杨宛君成了他的三太太,从此放弃了自己的曲艺事业,转而支持张大千的绘画工作。她随他到处迁徙,帮着打理家务和画室事务。 张大千一生游历广泛,1940年他决定去敦煌莫高窟临摹壁画,杨宛君也跟着去了。他们在那儿待了两年多,临摹了上百幅壁画,张大千还给窟洞重新编号。这趟经历对他的艺术影响很大,回来后他出版了相关书籍。杨宛君在敦煌帮忙递工具,适应了戈壁的艰苦环境,但皮肤和身体都受了影响。1940年代末,局势变化,张大千带着部分家人离开大陆,先去香港,然后印度、巴西等地。他在巴西建了八德园,自己种花种竹,继续作画。杨宛君因为身体原因,没跟去,留在了北京。 张大千的艺术成就高峰在海外,他融合了西方元素,发展出泼墨泼彩的风格。1950年代,他和毕加索见面,交流了不少想法。他的画展在巴黎、纽约等地办得风生水起,获了不少奖。晚年他定居台湾外双溪的摩耶精舍,每天画画,生活规律。杨宛君在北京独居,靠在绢花厂画工笔维持生计,收入不高,但她偶尔给张大千写信,求些衣物。张大千会寄来东西,她去邮局取,缴税费后带回家。 1935年夏天,张大千在北京办画展,杨宛君被朋友介绍认识他。两人聊艺术,杨宛君对他的仕女图感兴趣。张大千追求她,让二太太黄凝素上门说媒,大太太曾庆蓉主持婚礼。婚后,杨宛君随张大千去日本蜜月,然后迁往上海、香港、成都等地。1937年北平变动,他们南下,杨宛君适应了颠沛生活。在成都青城山,杨宛君帮张大千整理画室。 1941年秋,张大千组队去敦煌,杨宛君是队里唯一女性。她在那儿种菜取水,帮张大千记录壁画颜色。两年半后,他们带回数百幅临摹作品,杨宛君的身体渐弱。回来后,张大千注意起年轻女子徐雯波,那是女儿的同学。1947年,他纳徐雯波为四太太,尽管家里反对,杨宛君也没力气争了。1949年,张大千迁台,机票有限,他带了徐雯波和部分子女,杨宛君因乳腺和肠胃病留北京。从那起,两人分隔34年。 杨宛君在北京永定河边住,生活简单。她在绢花厂工作,画花瓣赚点钱,病痛自己扛。张大千在台湾和海外继续创作,徐雯波陪着他。他办画展,声誉越来越高。杨宛君偶尔收到张大千寄的布料,挂在柜里。34年过去,她从年轻女子变成老人,一直没再婚。 张大千迁台后,先在台北住,然后去印度大吉岭,临摹阿旃陀壁画。1951年回香港,次年去阿根廷,1953年定居巴西圣保罗附近的摩基达斯克鲁易斯。他在那儿建园子,种中国植物,继续泼墨作画。徐雯波帮他打理家务,两人一起游南美。他办展,卖画,经济宽裕。1950年代末,他移居美国加州卡梅尔,建环篳庵,园子布置得像中国园林。他在那儿创作高峰,画了很多泼彩山水。 1977年,张大千回台湾定居摩耶精舍,徐雯波负责家事。他每天巡视园子,下午画画。艺术声誉达顶峰,接受访谈,捐赠作品给博物馆。杨宛君在北京和表姐王清华同住,视她儿孙如己出,教他们唱旧曲。生活虽苦,但她坚持下来。1983年4月2日,张大千在台北医院去世,享年84岁。遗嘱公布,将书画遗产分成16份,15份给徐雯波和14子女,一份给杨宛君。 杨宛君收到遗产通知时,已经66岁。她表示这份遗产证明张大千没忘她,这些年等得值。晚年她在北京过得平静,散步河边,生活简朴。1987年9月,她在北京去世,享年70岁。张大千的遗产分配显示,他对杨宛君还有挂念,尽管分隔多年。

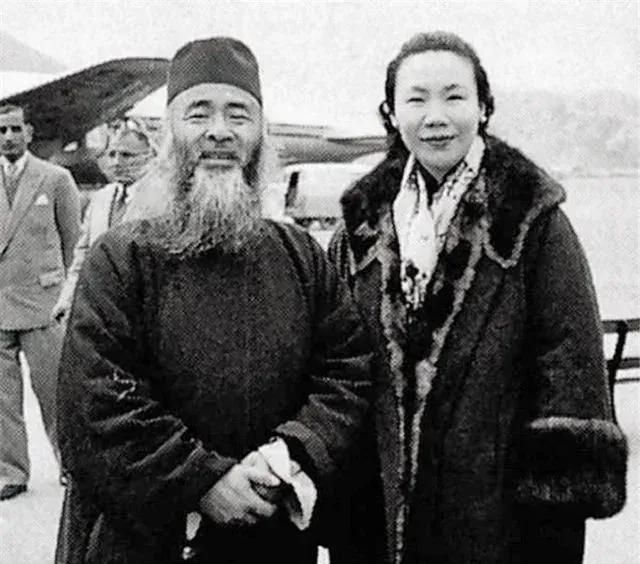

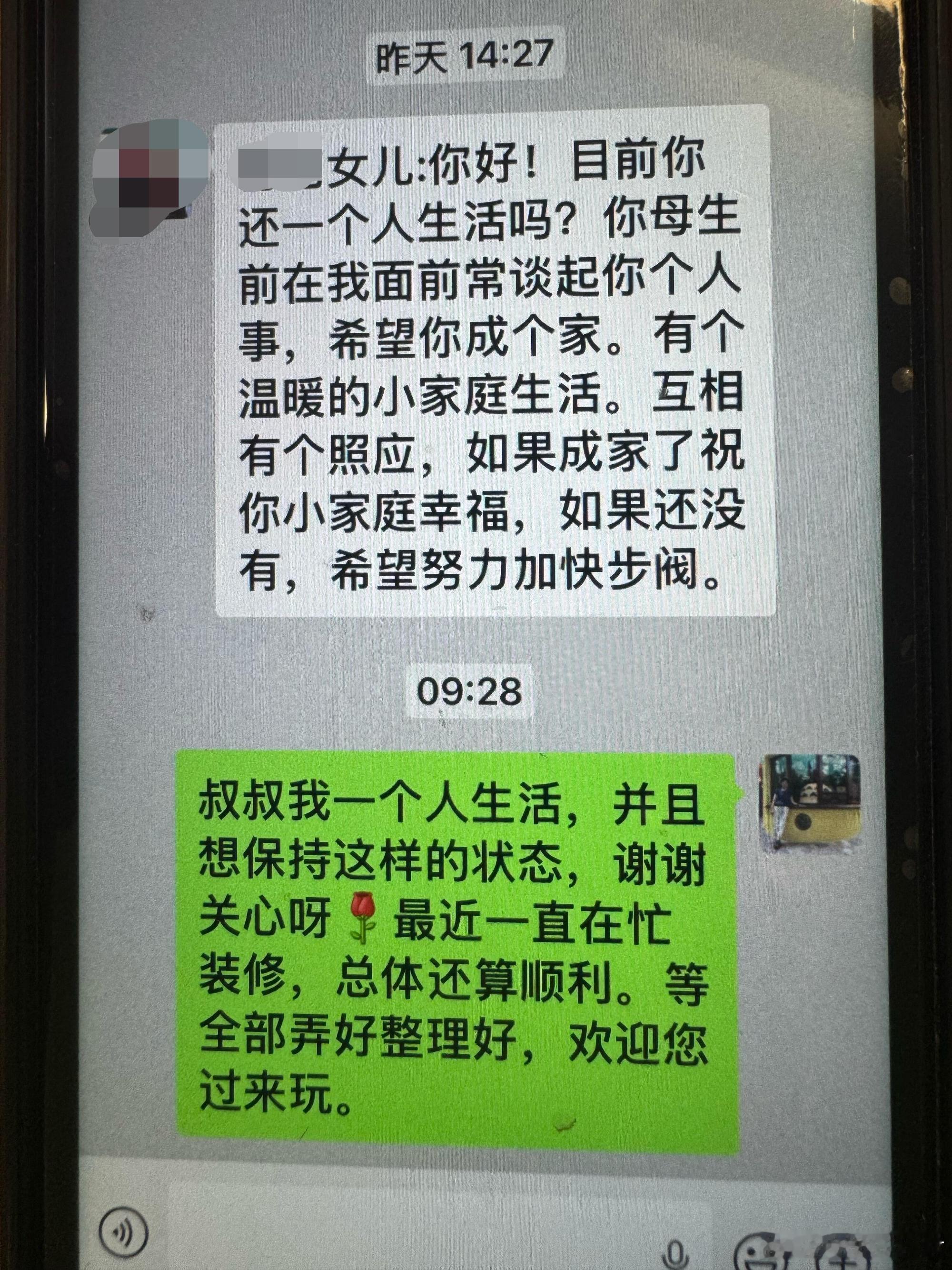

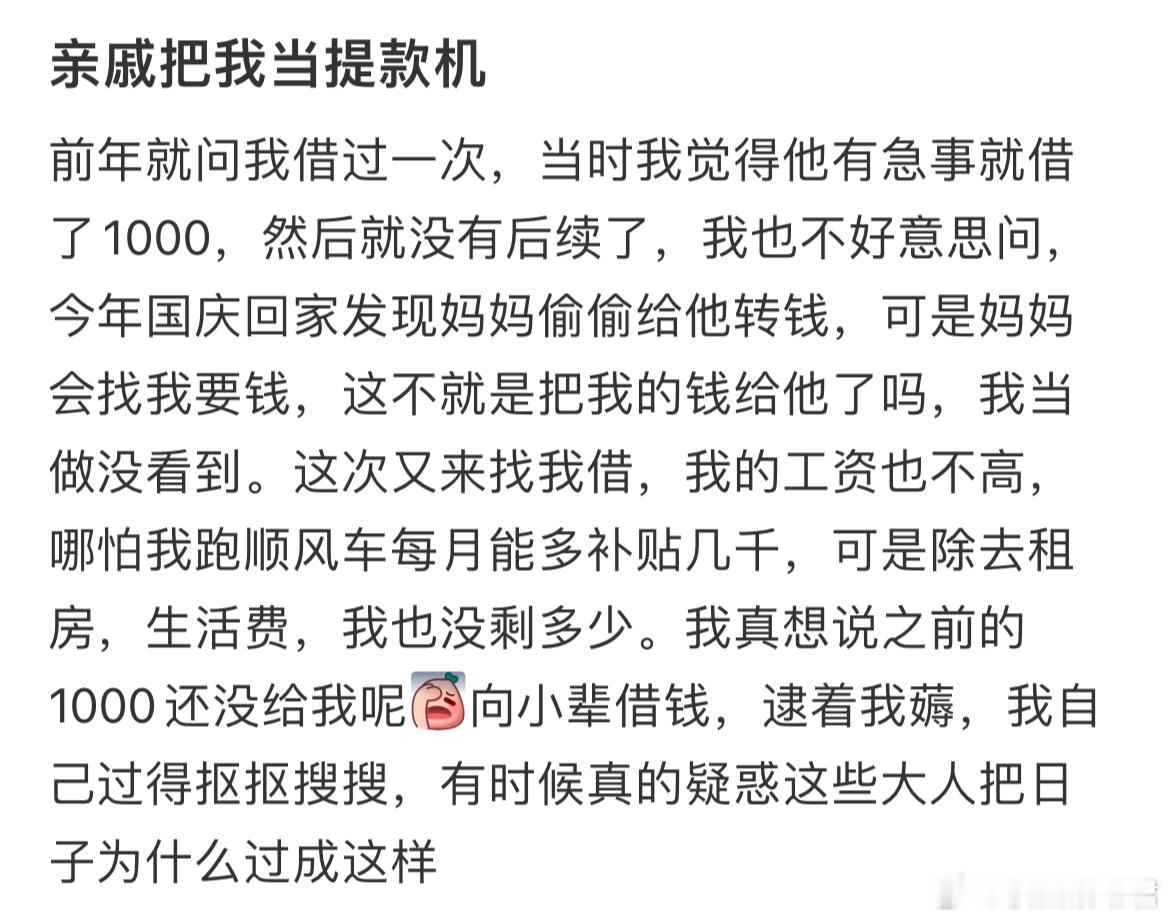

![感动感动。[比心]](http://image.uczzd.cn/3587606288298003829.jpg?id=0)