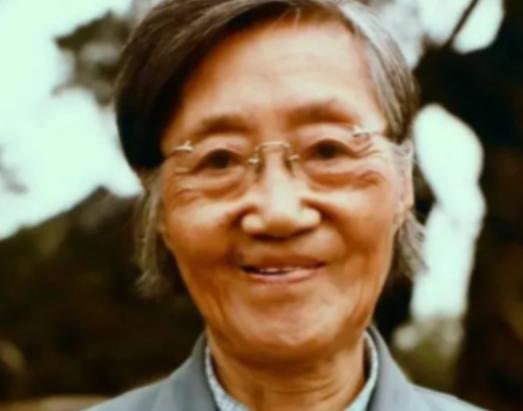

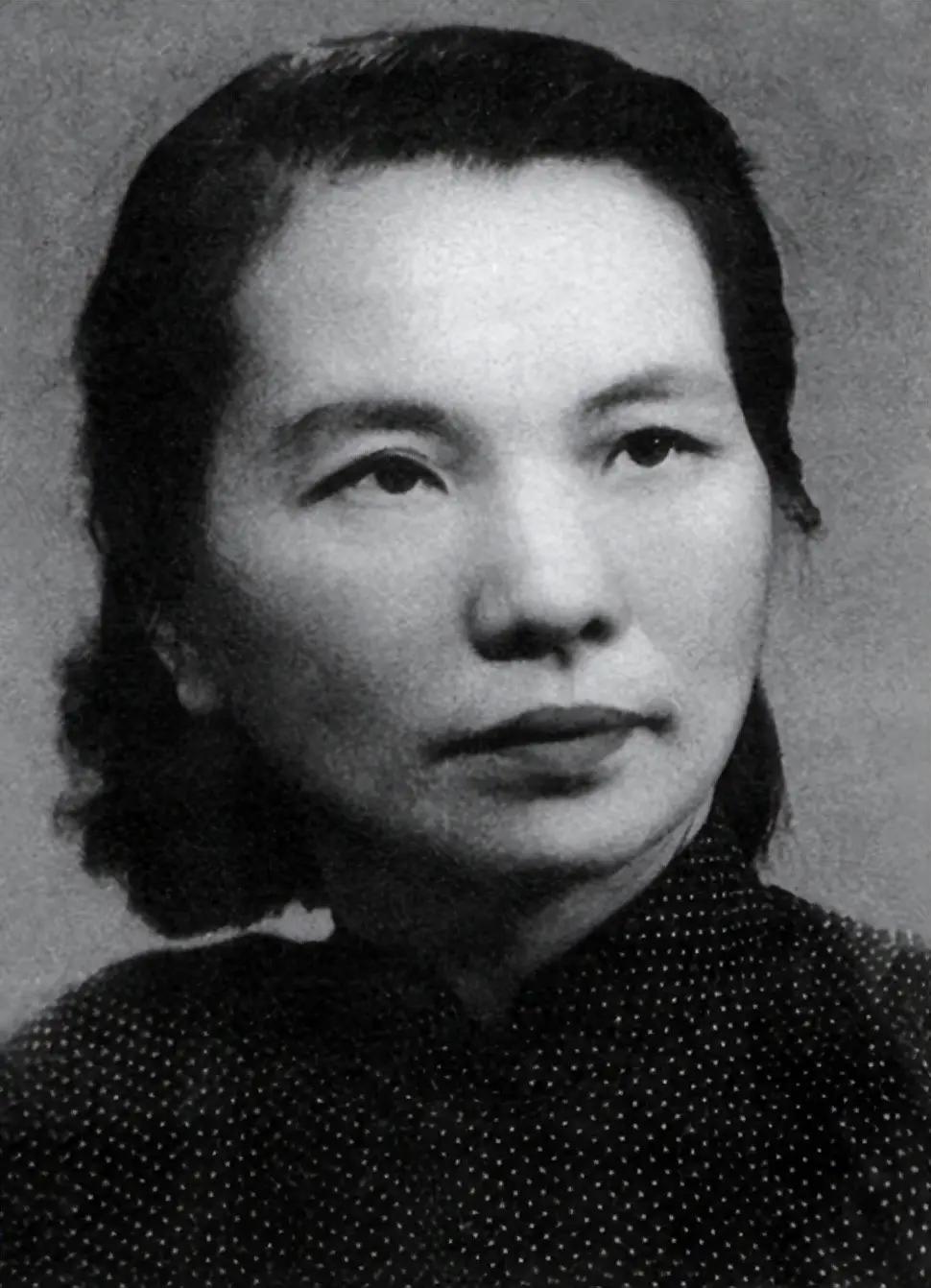

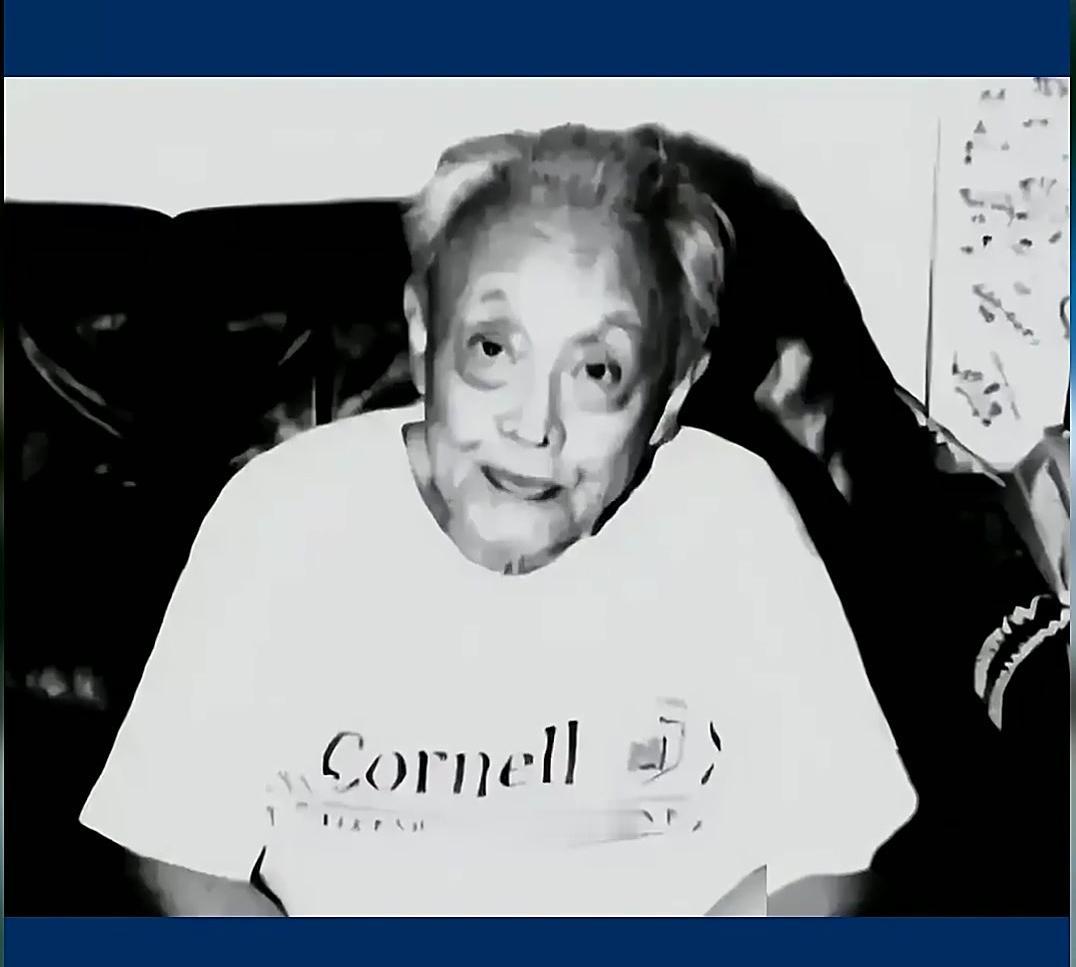

1961年,北大才女王承书吃完饭后,像往常一样去了实验室。谁知这一走,却像人间蒸发了一般,丈夫因找不到她,差点翻遍了北京城。 10多年后,儿子打开门,发现一位白发苍苍的老太太,定睛一看,却是消失了多年的母亲。 1992年北京老房的窗边,王承书握着半只蓝毛衣。“当年没织完就走,是因为钱三强同志找了我。”她对儿子说。阳光落在毛衣的针脚上,映出她眼底的郑重。 儿子停下翻相册的手,等着母亲说出藏了三十年的缘由。这是她第一次主动提起1961年突然消失的真相。 1961年春天的北大实验室,钱三强推开房门。“王承书同志,国家需要你转向铀浓缩研究,要绝对保密。”他递来一份文件,封面印着“绝密”二字,字迹沉重。 王承书捏着文件,指尖发凉:“这工作,要去多久?”“不知道,可能很多年,不能告诉家人,连地址都要保密。”钱三强的话像块石头压在她心上。 那晚王承书在家收拾行李,看着儿子熟睡的脸。她拿起毛线针,想织完最后几针毛衣,却怎么也握不住针。丈夫张文裕看出她的心事,没多问,只帮她把科研笔记装进箱子。 “国家需要,你就去,家里有我。”他的话让她红了眼。凌晨她悄悄离开,没敢叫醒儿子,怕一看见孩子的脸,就舍不得走。 1962年戈壁滩的科研宿舍,王承书翻开秘密日记。第一页写着“1961年5月,为铀浓缩而来,此生不悔”。日记里没有家人的名字,只记着“今日计算误差缩小0.1%”“同事小李感冒,帮他代班”。 有次她梦见儿子问“妈妈去哪了”,醒来后在日记里画了个小太阳:“等任务成了,就回家看你。”这本日记后来被她锁在箱子最底层,直到1978年回家才敢翻开。 1958年归国的轮船甲板上,王承书望着大海。她想起在美国时,导师劝她留下:“你的才华在这里能有更大成就。”可她摸着棉衣夹层里的科研笔记,坚定地说:“我的祖国更需要我。” 海关检查时,她把关键数据记在脑子里,硬是没让一份重要资料被扣留。那时她就暗下决心:只要国家需要,无论什么任务,她都愿意接。 1964年原子弹爆炸成功那天,王承书在戈壁滩哭了。同事们欢呼拥抱,她却躲在帐篷里,拿出丈夫寄来的家书。 信里说“儿子问你什么时候回来,我说你在做大事”,她反复读了三遍。有人劝她“任务成了,申请回家吧”,她摇头:“还有更复杂的研究要做。”她知道,只要国家还需要铀浓缩技术突破,她就不能走。 1978年王承书回到北京,第一件事就是找钱三强。“钱老,任务完成了,我可以回家了。”她的头发已经全白。钱三强握着她的手:“这些年,辛苦你了,国家不会忘记你。” 回家路上,她买了儿子最爱吃的糖葫芦,却在门口犹豫了很久。直到儿子开门喊“妈”,她才敢上前,把糖葫芦递过去:“对不起,妈回来晚了。” 如今,王承书的科研日记、那半只蓝毛衣,都陈列在国家博物馆。她当年参与研发的铀浓缩技术,早已成为国家核事业的重要基石。 “文裕小学”的孩子们,还在听老师讲她“为国隐姓埋名十七年”的故事。虽然她已离世,但那句“国家需要,我就去”的承诺,永远刻在民族记忆里。 人们终于知道,她当年的“消失”,是为了让更多家庭能安稳生活,让祖国能挺直脊梁。 信息来源:人民网《王承书:一生的三次“我愿意”》