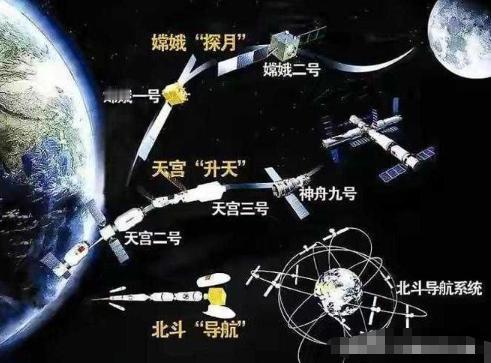

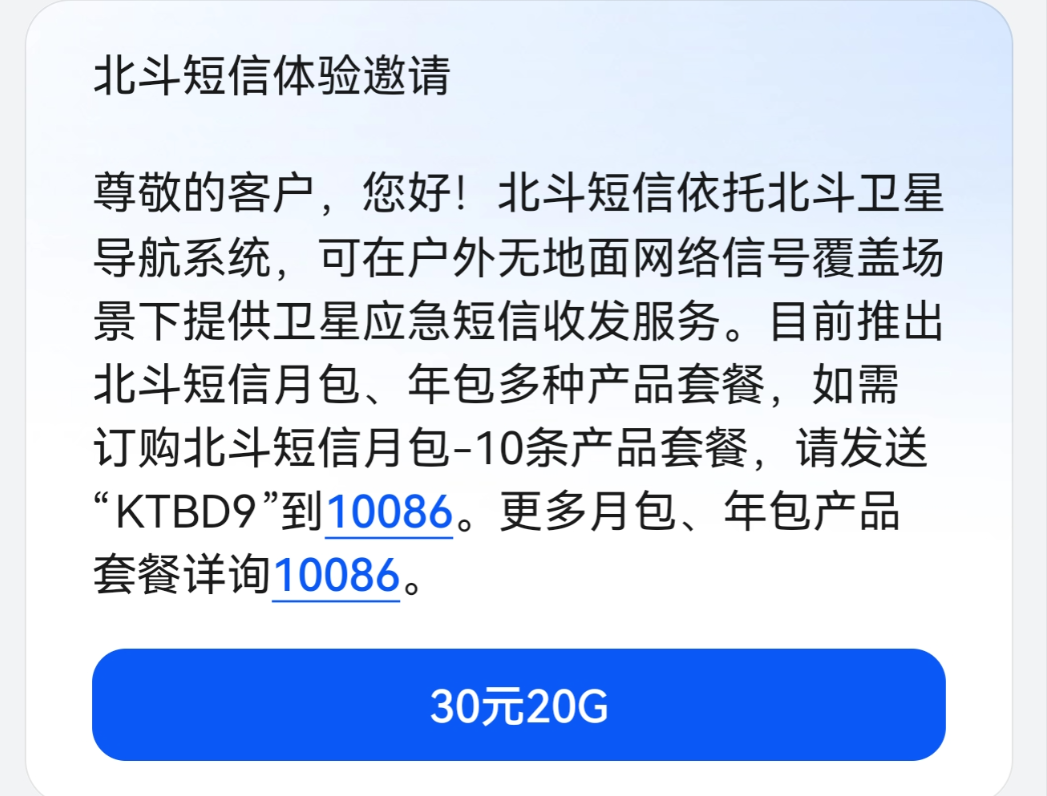

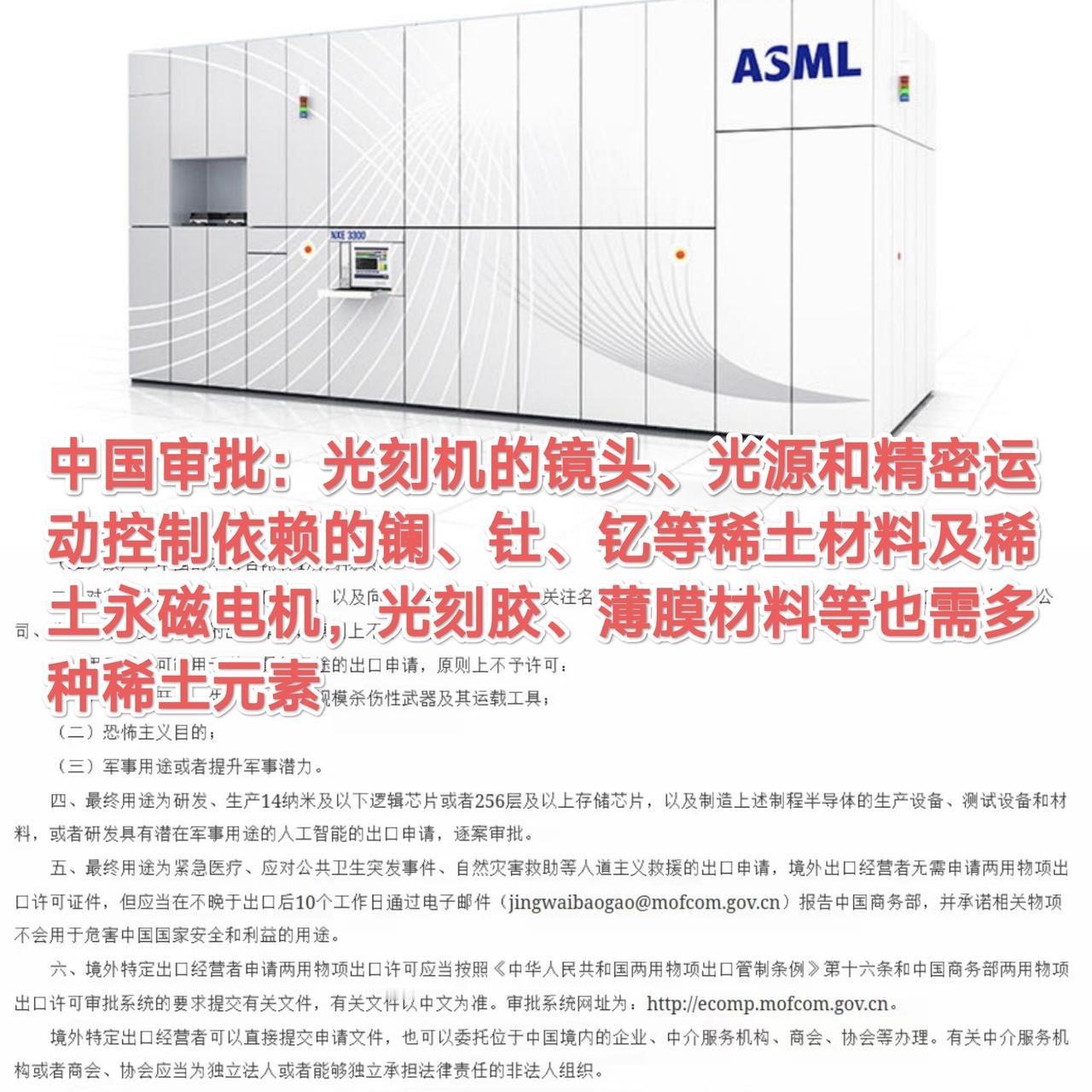

中国已经拥有了北斗系统,为什么国内还在用美国的GPS?说句你不敢信的,要是现在真的都替换成北斗,咱手机估计都用不成了。 GPS系统在导航领域算得上是名副其实的“老大哥”,早在1994年就完成了全球组网,实现了全面覆盖,更关键的是它的民用服务一直是免费开放的。这两点优势让它在北斗系统成熟之前,就已经稳稳占据了市场先机。 要知道,从手机芯片到汽车导航模块,早期的硬件设备研发时,GPS是唯一能提供稳定全球定位服务的选择。那时候北斗还在逐步建设中,先是2000年建成北斗一号系统服务中国地区,后来2012年北斗二号覆盖亚太,直到2020年北斗三号才真正实现全球组网,这几十年的时间差里,GPS已经渗透到了各行各业的毛细血管里。 手机厂商早期采购的基带芯片几乎都默认集成GPS模块,毕竟当时没有其他成熟的全球导航系统可选,额外开发支持其他系统的硬件不仅增加成本,还可能影响设备稳定性。 这种硬件层面的惯性又传导到了软件端。像高德、百度地图这些我们常用的导航APP,刚起步时自然优先适配市场上最主流的GPS信号,从数据处理算法到界面显示逻辑,都是围绕GPS搭建的。 等北斗三号实现全球覆盖后,这些软件虽然陆续加入了北斗支持,但用户根本感觉不到差异——打开地图还是显示“定位中”,不会特意标注“正在使用北斗”,这种“无感适配”让大家很难有主动切换的意识。 更别说那些对稳定性要求极高的行业,比如电力系统的时间同步、金融交易的精准授时,现在很多时间服务器虽然能同时接收GPS和北斗信号,但早期搭建系统时,GPS的授时服务已经经过了多年验证,要替换成北斗不仅需要改造设备,还得进行长时间的稳定性测试,没人敢轻易冒风险。就像银行的交易系统,差几毫秒的时间都可能出大问题,自然会优先选择用了几十年的成熟方案。 普通用户的使用习惯也很难一下子改变。这么多年来,“GPS”几乎成了导航的代名词,大家出门查路线、叫外卖定位,都默认是靠GPS在工作,即便现在手里的手机大概率已经支持北斗——2023年的数据显示,国内95%以上的智能手机都能接收北斗信号,但没人会特意去确认“今天用的是北斗还是GPS”。 对普通人来说,只要定位准、不耽误事就行,至于背后是哪个系统在工作,根本没必要关心,更不会愿意为了换系统去折腾设备设置。 还有国际业务的考量,很多跨国企业的物流追踪、远洋航运等场景,需要在全球范围内保持定位服务的一致性。GPS在全球的适配性已经非常成熟,不管是在东南亚还是欧洲,都能稳定接收信号,而北斗虽然也实现了全球覆盖,但部分国家的设备支持度还没跟上,为了避免出现定位断层,企业往往会选择继续使用GPS,或者采用多系统兼容的模式,这就导致GPS的使用场景一直没减少。 不过这并不意味着北斗没派上用场,现在新出厂的汽车里,支持北斗的比例已经越来越高,农业无人机、测绘设备这些专业领域,更是因为北斗的高精度优势(能达到厘米级)开始替代GPS。 但民用领域的替换是个渐进的过程,就像家里的旧手机、老汽车,只要还能用,没人会因为“支持GPS还是北斗”就特意换掉。而且现在很多设备都是多系统兼容,比如时间服务器会自动选择信号最强的卫星,可能你以为在用GPS,其实北斗信号已经在默默发挥作用了。 说到底,不是北斗不如GPS,而是GPS的先发优势和多年积累的产业生态太难一蹴而就打破。但随着北斗技术的不断成熟,新设备、新软件都会优先适配北斗,再过个几年,说不定大家在不知不觉中就已经完全依赖北斗了,只是那时可能还会习惯性地说“打开GPS导航”。