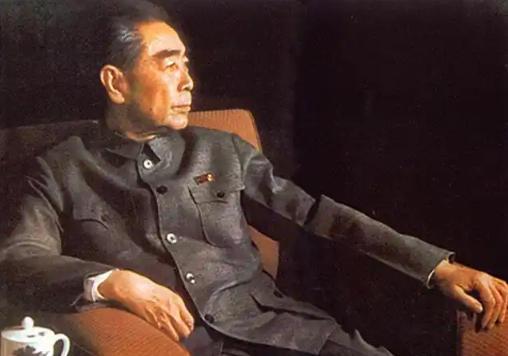

1967年10月17日,溥仪在北京因病去世后,他的家人不知道该以何种规格来安葬溥仪,就把这个问题上报给了国家。周总理得到这个消息后又是如何处理的呢? 1967年10月17日,溥仪在北京协和医院因为肾癌走到了人生的终点,享年61岁。人走了,问题就来了。他的遗孀李淑贤和他的家人们,比如弟弟溥杰,全都懵了。 这人该怎么安葬? 在那个特殊的历史时期,一切跟“封、资、修”沾边的东西,都是要被砸烂的。溥仪这个身份,简直是太特殊了——他可是中国两千多年封建帝制最后的一个符号,是“旧社会”最大的代表。 按照皇帝的规格来安葬?别开玩笑了,那不等于往枪口上撞嘛,纯属自找麻烦。可要是按照一个普通老百姓的规格,悄无声息地处理了,似乎又不太对劲。毕竟,溥仪在生命的最后几年,身份已经变了。他不再是战犯,而是全国政协委员,在周恩来总理的亲自关怀下,还在政协文史资料研究委员会当着文史专员,靠自己的劳动吃饭。从某种意义上说,他是新中国改造旧社会人物的一个成功典范,是一个有国际影响的标志性人物。 这事儿可把李淑贤和溥杰给愁坏了。他们是溥仪最亲的人,既要考虑政治上的影响,又要顾及私人情感,怎么处理都觉得烫手。想来想去,家里人拿不定主意,干脆,把这个难题交给组织。于是,一份关于如何处理溥仪后事的报告,通过全国政协的渠道,层层上报,最终送到了日理万机的周恩来总理的案头。 周总理看到这份报告,也是感慨万千。他对溥仪这个特殊人物的改造倾注了不少心血。从特赦溥仪,到安排他的工作,再到关心他的婚姻生活,周总理都亲自过问。现在,这个人生的“学生”走完了他的一生,如何为他的生命画上一个合适的句号,周总理知道,这不仅仅是一个人的安葬问题,更是一项关乎国家政策和国际观瞻的政治问题。 很快,周总理就给出了明确的批示。 周总理的指示核心思想非常清晰:溥仪的身份首先是中华人民共和国的一位公民,也是全国政协的一位委员,他的身后事,就应该按照这个身份来办。这就一下子把调子给定下来了。既不能搞封建皇帝那一套,也不能简单地当成一个普通人。 具体怎么操作呢?周总理给出了几点具体意见: 第一,溥仪的骨灰可以安放在八宝山革命公墓。 八宝山是什么地方?那是安葬国家领导人、革命先烈、社会贤达的地方。让一个“末代皇帝”安息于此,这在当时是需要巨大魄力和政治胸襟的。这个决定,本身就是对溥仪后半生转变的一种最高肯定,也是向世界展示中国共产党的自信和气度。 第二,关于安放的具体位置,周总理还考虑得特别细致。他指示说,家属可以在两个地方选择:一个是骨灰堂正厅,这里存放的通常是级别较高的干部;另一个是侧厅,存放的是一般干部和社会知名人士。 第三,关于丧葬费用,周总理指示,全部由国家来承担。这对于当时经济条件并不宽裕的李淑贤来说,无疑是雪中送炭,解决了她一个天大的难题。 这个批示传下来之后,李淑贤和溥杰悬着的心,终于放下了。他们对周总理的关怀感激涕零。最后,他们商量决定,将溥仪的骨灰安放在八宝山革命公墓的侧室第一室。他们觉得,溥仪作为一个获得新生的公民,放在这个位置上,既是国家的荣誉,也符合他后来的身份,不张扬,很得体。 就这样,中国最后一位皇帝的安葬问题,在周总理的亲自批示下,得到了一个非常圆满的解决。没有铺张的仪式,也没有隆重的国葬,一个曾经的九五之尊,最终以一个共和国公民的身份,安静地走完了最后一程。 时间一晃到了上世纪90年代,随着社会环境的变化,溥仪的安葬地又发生了一次变动。1995年,出于商业和个人的一些考虑,他的遗孀李淑贤将溥仪的骨灰从八宝山迁出,安葬在了河北易县的华龙皇家陵园。这个陵园紧邻清西陵,也就是溥仪的祖坟所在地。 这次迁坟,在当时也引起了一些讨论。有人觉得,溥仪最终还是回到了他祖宗的身边,也算是一种“叶落归根”。但也有人认为,周总理当年的安排,其实是溥仪作为“新中国公民”这个身份的最好归宿,迁出来,反而削弱了那种独特的历史意义。 其实,怎么看呢?我个人觉得,这两种安葬方式,恰好反映了溥仪一生的两个侧面。安葬在八宝山,是国家对他从一个封建君主转变为自食其力的公民的最终认可,这是一个时代的结论。而后来迁往清西陵旁,更多的是他个人血脉上的归属,是一种文化和家族情感的回归。