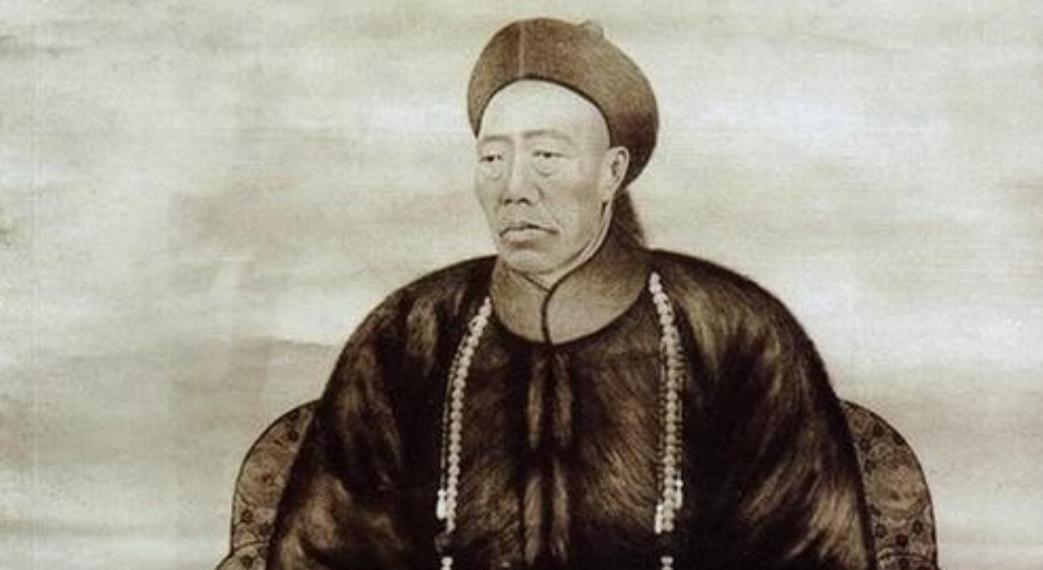

1908年,慈禧太后死后,李莲英便失去了最大的靠山,为慈禧守孝100天后,李莲英向垂帘听政的隆裕太后请辞,去南花园养老,后来又搬到棉花胡同的家中,与四个嗣子和自己的兄弟生活在了一起。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1908年深秋的紫禁城,慈禧太后病榻前的咳嗽声一次比一次微弱,李莲英跪在寝宫外的石阶上,耳朵紧贴着殿门,捕捉着里面传来的每一个动静。 这位伺候了慈禧半个世纪的大总管,此刻心里盘算的不是悲伤,而是恐惧,他比谁都清楚,当这个老太太咽下最后一口气,自己在宫里的价值就会瞬间归零,那些曾经毕恭毕敬喊他李大总管的人,转眼就会变成踩他一脚的仇家。 慈禧驾崩后,李莲英守孝的一百天里做了三件事,第一件是观察隆裕太后的态度,这位新主子从前在宫里不受重视,如今大权在握,看他的眼神已经没有了往日的谦卑。 第二件是清点自己手里的筹码,几十年积攒下来的珍宝、慈禧赏赐的奇珍异宝,还有那些见不得光的银票。 第三件是给自己找退路,他翻看着慈禧陪葬品的清单,看到那些曾经经他手的宝贝一件件被列出来,心里明白留在宫里只会成为别人的眼中钉。 守孝期满,李莲英带着七个精美的匣子跪在了隆裕太后面前,匣子打开,里面是十二颗南海夜明珠、鸡蛋大的东珠、羊脂玉如意,每一件都价值连城。 李莲英的说辞滴水不漏,这些都是皇家之物,他只是代为保管,如今主子不在了,这些东西本该物归原主,不能流落民间,这番话既表了忠心,又让隆裕收得心安理得。 隆裕看着这些宝贝,眼睛都直了,当场批准了李莲英的请辞,还每月给他发放养老银两,甚至允许他带两个小太监出宫伺候,李莲英用这七个匣子,给自己买了一张体面离场的门票。 出宫后,李莲英先住进了故宫西华门外的南花园,那里环境清幽,花木繁盛,表面上看是个养老的好地方,可住了没几个月,他就待不下去了,不是嫌环境不好,而是太冷清。 偌大的院子里就他一个人,白天还能在园子里转转,一到晚上,静得连针掉在地上都能听见,这种安静让他害怕,他这辈子都在人堆里混,突然一个人了,反而不适应,更重要的是,一个人住太显眼,那些有仇的人很容易找上门来。 李莲英很快就搬到了棉花胡同的老宅,那里住着他的四个嗣子和兄弟家人,一大家子十几口人,热热闹闹的,他给每个嗣子分了些银钱和房契地契,这些人自然把他当祖宗供着。 每天一睁眼就有人端茶倒水,吃饭有人伺候,出门有人陪着,这种被簇拥的感觉让他找回了一点当年在宫里的体面,更关键的是,人多了安全,有什么风吹草动,也能相互照应。 棉花胡同的日子表面上看着平静,李莲英每天在院子里晒太阳,偶尔听听戏,看看花草,可实际上,危险从未远离,院子外经常有陌生人转悠,白天在胡同口探头探脑,晚上还有人往院里扔石头。 李莲英心里明白,这些人不是来看热闹的,是来试探他的,他吩咐家人加高院墙,养了几条狗,晚上睡觉都要反锁房门,他甚至考虑过再搬家,可想想到处都一样,躲得了初一躲不过十五。 那三年里,李莲英常常坐在院子里发呆,他想起自己七岁净身进宫,在茶房当差时被打得皮开肉绽的日子,想起靠着给慈禧梳头一步步爬上来的艰辛,也想起掌管内务府时那些官员对他点头哈腰的场面。 可这些辉煌都随着慈禧的死而烟消云散了,他用七个匣子的珍宝换来了出宫的机会,用一大家子人换来了表面的安全,可他心里清楚,这种平静撑不了多久。 1911年春天,距离慈禧去世不到三年,李莲英突然病倒了,家人说他得了急疾,病了三四天就没了气,享年六十三岁。 这个说法听起来很正常,可多年后,当人们打开他那座耗资五六万两白银修建的豪华墓葬时,棺材里只有一颗头颅,身体不知所踪,这个发现让所有人都明白了,李莲英的死绝不是简单的病故。 李莲英一生精于算计,他算准了慈禧活着时自己能飞黄腾达,也算准了慈禧死后自己必须尽快脱身,他用财富买安全,用人气求庇护,甚至连墓地都按照帝王规格修建,还在祖坟设了假墓和银人替身。 可他算尽了一切,最终还是没能保住全尸,这个结局像是一个隐喻,靠依附他人获得的权势,终究会在失去依靠时连本带利地收回去,那七个匣子给他买来了三年苟活的时间,却买不回一个善终的结局。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:趣历史网——慈禧死后,李莲英的余生探析