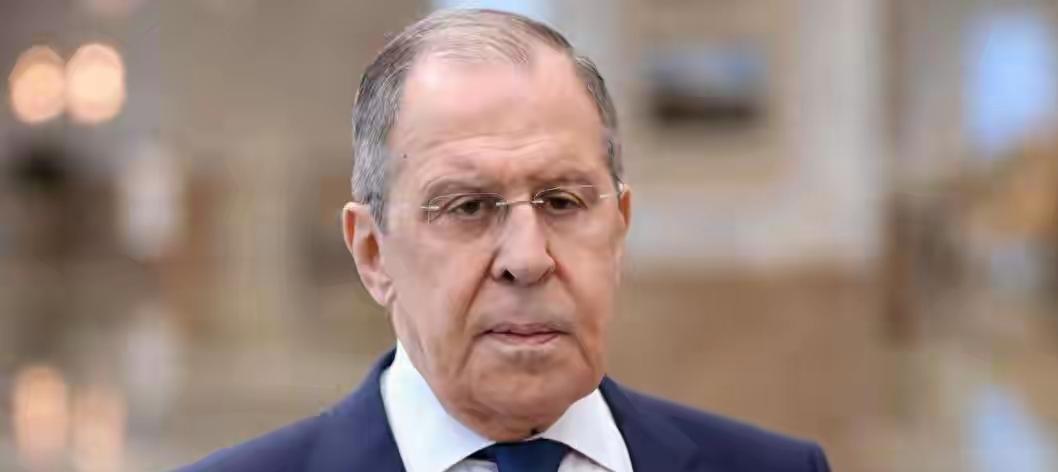

拉夫罗夫在联大宣告,俄罗斯要以中俄为核心,在亚洲也搞一个北约。联合国大会上拉夫罗夫走上台,先是当面怼瑞士,直言不配再自称中立。话锋一转,抬手点向一片代表席:北约不止在欧洲挑事,还把手伸到亚太,还在伸。直接点名北约长期恶意针对中俄,还要在亚太刷存在感。 这番发言不仅是对西方战略扩张的控诉,更揭示了当代国际秩序演变中一个关键转折点:当传统安全框架不断突破地理边界,亚洲正站在构建新型区域安全架构的历史十字路口。 拉夫罗夫所指的北约亚太化并非空穴来风。从德国军舰时隔二十年重返南海,到法国航母战斗群在亚太的长期部署,再到美日印澳“四方安全对话”(QUAD)机制的深化,这些行动共同勾勒出一幅战略重心东移的图景。 尤为值得注意的是,北约2022年战略概念文件首次将“印太地区”纳入关注范围,标志着这个跨大西洋联盟正在经历从区域防御到全球干预的身份转变。 这种扩张背后隐藏着深刻的战略悖论:以欧洲集体防御为初衷的军事联盟,在全球化语境下试图解决跨区域安全挑战时,反而可能制造新的安全困境。 北约秘书长斯托尔滕贝格曾称“全球威胁需要全球应对”,但历史经验表明,军事联盟的地理扩张往往引发连锁反应。 当防御性联盟超越其传统范围,在被进入区域的国家眼中,其性质难免从“防御”向“威慑”甚至“遏制”转变。 与欧洲由北约主导的单一安全框架不同,亚洲长期以来形成了以东盟为中心、多个重叠机制并存的安全生态。 从东亚峰会到东盟地区论坛,从上海合作组织到亚洲相互协作与信任措施会议,这种“东盟方式”强调协商一致、非强制性和灵活性,反映了亚洲文化的多元性与包容性。 然而,这种松散架构正面临前所未有的压力。随着大国竞争加剧和南海、台海等热点问题升温,现有机制在危机管控和冲突预防方面显露出局限性。 拉夫罗夫提出的“以中俄为核心”的亚洲安全构想,本质上是对现有西方主导秩序的一种抗衡,但同时也引发了新的疑问:单一核心的领导模式是否适合亚洲高度异质化的政治生态? 中俄关系近年来达到“历史最高水平”,双方在联合国安理会的协调、定期联合军演和能源合作等方面取得了显著进展。 然而,将这种双边协作扩展为多边安全架构面临三重挑战: 其一,亚洲国家普遍奉行“不选边站”策略,对任何可能限制战略自主权的安排保持警惕。 即使是与美国缔结正式同盟关系的国家,也在不同问题上采取差异化立场。 其二,制度设计面临代表性困境。亚洲存在印度等坚持战略自主的大国,也有印尼、越南等中等强国,还有新加坡等具有特殊地缘价值的小国。 如何构建既保证效率又兼顾包容性的决策机制,是任何新架构都必须解决的难题。 其三,功能定位的模糊性。若新架构定位于传统安全,则可能重现冷战式的阵营对抗;若过于宽泛,则可能沦为清谈馆,无法应对紧迫安全挑战。 基于当前态势,亚洲安全秩序演变可能呈现三种前景: 路径一:分层合作模式。在不同安全领域建立专门化机制,如海上通道安全、网络安全、反恐等特定领域形成功能性合作,避免“一刀切”的整体架构。 路径二:竞争性共存格局。多个安全机制并行发展,各国根据具体议题选择参与不同平台,形成某种程度的制度竞争。 路径三:危机驱动的突破。重大地区危机可能成为转折点,促使各国突破现有框架约束,建立更具约束力的安全安排。 值得注意的是,亚洲安全秩序的重塑过程恰逢全球治理体系转型期。 从气候变化到公共卫生,从数字治理到供应链安全,非传统安全议题的兴起为区域合作提供了新动力,也可能为突破传统安全困境提供新思路。 亚洲会找到自己的答案吗? 拉夫罗夫的发言与其说是具体方案的提出,不如说是一种战略信号的释放。 它标志着后冷战时代单极秩序的终结和多极化世界的真正来临。 在纽约联合国总部那个充满象征意义的讲台上,我们看到的不仅是一位外长对现状的批评,更是一个时代对另一个时代的质问。 亚洲国家面临的根本课题是:能否在避免阵营对抗和军备竞赛的前提下,构建既保障共同安全又尊重多样性的新型区域架构? 这个问题的答案不仅关系到亚洲的未来,也将决定21世纪全球和平的形态。 随着北约脚步东进和区域大国战略调整,亚洲正站在历史的十字路口——这里既可能孕育出超越威斯特伐利亚体系的新型安全共同体,也可能成为新一轮大国竞争的舞台。 读者不妨思考:如果亚洲必须构建新的安全架构,您认为它应该以什么原则为基础? 是坚持不结盟传统还是接受有限联盟?是强化现有东盟中心模式还是探索全新路径? 这场关乎亿万亚洲人命运的安全实验,最终会导向合作共赢的新范式,还是重蹈历史上安全困境的覆辙?

平安是福

当初俄罗斯一心想加入北约现在人家不鸟你为什么?

用户17xxx40

完全同意

用户10xxx41

这是世界上最坏的人和国家,无论何时都想把别人拖入战争泥潭,为他们挡枪,

用户10xxx46

别绑架中国,我国的原则是不结盟!