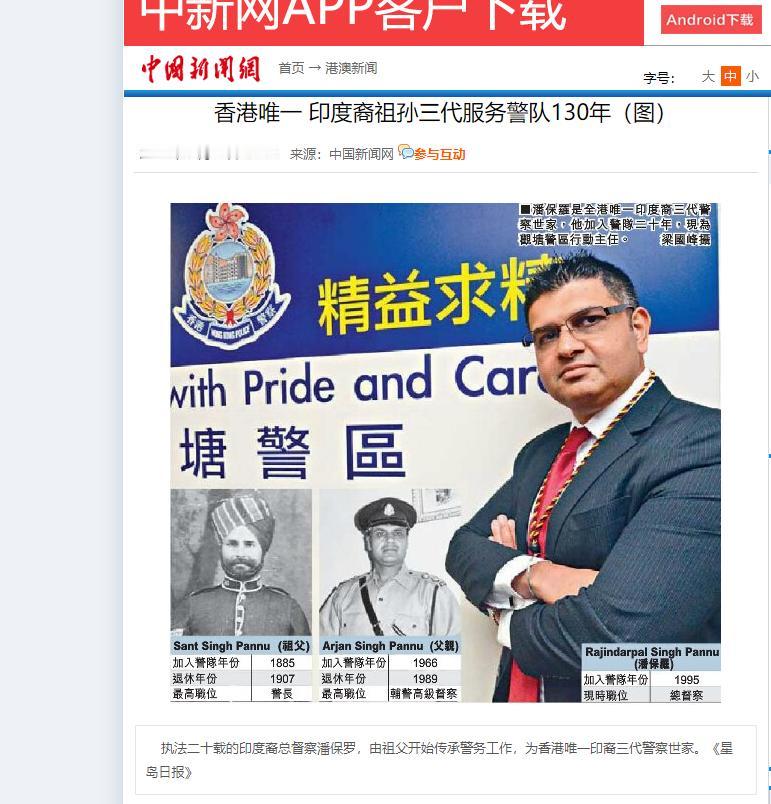

很多人应该不知道,其实印度人和其他南亚裔,定居中国的也有不少,而且增速迅猛。主要是香港地区常住南亚裔增长迅速,已经从2011年的6.55万人增长到2021年高达10.2万人,且这里面很多人都是香港永久居民,永久居民中有部分拥有中国国籍。 说起来,香港的南亚裔群体,算是“殖民时代的遗珠”。早在上世纪英国管治的时候,香港缺廉价劳动力,就从印度、巴基斯坦拉了不少契约工,有的当警察,有的修铁路,有的守港口。现在香港警队里还留着18个南亚裔警员,他们的祖辈大多是当年过来的印度锡克族人,戴着 turbán(头巾)执勤的样子,老香港人都有印象。 这些人慢慢在香港扎了根,油尖旺、深水埗那些地方,渐渐形成了“南亚城”,街上全是咖喱店、纱丽铺,走进去能闻到一股子孜然混着肉桂的味儿,街坊邻居用乌尔都语或者旁遮普语聊天,倒像个小南亚。 可这种“抱团”也藏着问题,很多南亚裔年轻人就算广东话说得溜,中文读写还是费劲。2021年人口普查里就提到,南亚裔年轻一代里,能熟练写中文的连30%都不到。你想啊,找工作的时候连简历都写不利索,好岗位怎么轮得到?更别说跟本地同事顺畅沟通了,这道“语言坎”,把不少人拦在了主流社会外头。 不过光靠老底子,撑不起这么快的增长,这十年南亚裔人口能涨55%,还有俩更实在的原因。一是生育率,香港本地人现在都不敢多生孩子,2021年生育率都跌到0.77了,可南亚裔家庭不一样,尤其是巴基斯坦裔,平均一家能有2到3个娃,走在元朗街头,常能看见南亚妈妈推着俩娃、怀里还抱一个,这自然增长的速度,比本地快多了。 二是移民政策,这几年香港为了抢人才,放宽了专业人士和投资移民的门槛,不少南亚裔的中产阶级就过来了。比如中环写字楼里就有印度裔的金融分析师,年薪能过百万;还有跟着“一带一路”来做生意的,2021年持工作签证的南亚裔,比2011年多了12个百分点。另外,跨境婚姻也添了不少人,有些南亚裔小伙子娶了,香港本地姑娘或者内地姑娘,他们的孩子一出生就能拿香港永久居留权。 可人数涨了,日子未必好过,很多南亚裔在香港更像“隐形人”。找工作的时候尤其明显,超过60%的南亚裔劳工都在干清洁、保安、建筑这些活儿,平均月薪还不到1.2万,比全港平均水平低一大截。 另外,教育的坑也不少。香港政府虽说有免费教育,但南亚裔孩子大多有语言障碍,中文授课的课根本跟不上。有些学校想帮忙,开了英文或乌尔都语的辅导课,可老师少、资源缺,效果差得很。 更糟的是,有些南亚裔家长要么没钱供孩子读书,要么觉得“早点打工挣钱更实在”,就让孩子辍学了。深水埗有个小学老师说,他们学校南亚裔学生的辍学率,比本地学生高3倍——这代人没文化,下一代想翻身就更难了,妥妥的“代际贫困”循环。 就算日常过日子,隐性的歧视也躲不开。有南亚裔居民说,找房东租房时,好几次被拒绝,理由都是“生活习惯不一样”,其实就是嫌他们“看着不像本地人”;社交媒体上也常有难听的话,说“他们抢了我们的工作”“把社区搞得乱糟糟”,这些话听着就扎心,还容易把社会关系搞僵。 好在香港也在试着改。政府成立了“种族关系组”,免费给南亚裔开中文课和职业培训,医院里也配了乌尔都语翻译;还有NGO在帮忙,比如“香港少数族裔教育关注组”,专门给南亚裔学生做课后辅导,帮他们规划升学。 文化上也在靠近,每年的“香港南亚文化节”都特别热闹,本地人去尝印度咖喱、看巴基斯坦舞蹈、买孟加拉手工艺品,不少南亚裔居民说,看到这么多人愿意了解他们的文化,觉得“自己也是香港的一份子”。 最让人欣慰的是年轻一代的南亚裔,他们大多在香港出生长大,既会说中文也会说母语,还懂本地规矩。24岁的巴基斯坦裔小伙子阿米尔就是个律师,不仅能跟客户用中英文顺畅沟通,还常帮新移民解决法律问题,他说“我们这代不是‘外人’,要帮着把香港建设得更好”。这种心态,比啥都重要——毕竟融合不是让他们丢了自己的文化,而是让他们能带着自己的文化,在香港好好过日子。 其实香港这座城市,本来就是靠“多元”撑起来的。以前是广东人、上海人、海外华人聚在一起,现在多了南亚裔、东南亚裔,只要大家都能有平等的机会,不管是咖喱香还是奶茶味,都能在这条街上和谐飘着。 要是哪天真能看到南亚裔孩子跟本地孩子一起在操场跑,一起在课堂里学中文、学英文,那才是真正的“亚洲国际都会”该有的样子。毕竟一座城市的温度,从来不是看高楼多高,而是看能不能让每个住在这里的人,都觉得“这是我的家”。 参考资料:中国新闻网