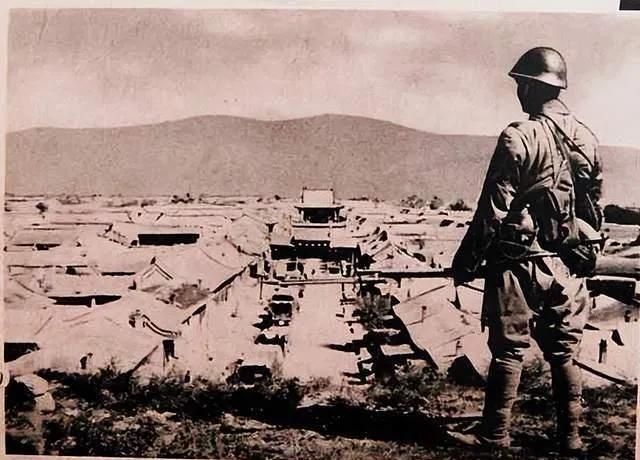

1938年10月的一天,陕军战士们伏击了日军一辆卡车,当战士们爬上车厢后,突然全都愣在了原地,紧接着就是齐声高呼。因为那一卡车的车厢里,居然装的全是羊肉。 1938年的中条山是什么地方?那是华北的“盲肠”,是日本鬼子眼中钉、肉中刺。它像一把刀,插在同蒲铁路和黄河之间,守住了,就能保住陕西潼关,护住整个大后方的东大门。所以,日军玩了命地往里打,从1938年到1941年,光是有名有姓的大规模进攻,就搞了13次。这里成了名副其实的“血肉磨坊”。 在这样的磨坊里,陕军这些“秦娃子”过的是什么日子? 当时部队的伙食,主要就是小米。能吃饱就算不错了。菜呢?大部分时候就是水煮的野菜,连盐都得省着用。常年累月下来,很多士兵都得了夜盲症,一到晚上就看不清东西。艰苦到这个份上,一块肉,那不光是食物,那是命,是天大的奢侈。 所以,当那群衣衫褴褛、面黄肌瘦的士兵,冒着生命危险干掉鬼子,满心以为车上是弹药或者军火,结果掀开帆布,看到一车白花花的、带着血丝的羊肉时,那个冲击力有多大? 先是愣住,不敢相信。然后就是爆发式的狂喜。那声高呼,喊的不仅是“有肉吃了!”,喊的是“今天能活下去了!”,喊的是对憋屈了太久的艰苦生活的一次宣泄,喊的是一次小小胜利带来的巨大慰藉。那一刻,他们不是什么战斗英雄,就是一群饿坏了的、想吃顿饱饭的普通人。 这种真实的人性,恰恰是历史最打动人的地方。 为什么对这段历史这么有感触?因为前些年,作家徐剑铭老师的纪实文学《立马中条》。徐老为了写这本书,跑了很多地方,采访了很多幸存者。他笔下的中条山,没有神话,只有一个个活生生的人。 比如书里提到的,陕军里很多都是新兵,为了提高战斗力,赵寿山将军就在黄河边的茅津渡搞了个干部培训班。这在今天看来,就像是战地“军官速成班”。他们不光学军事,还学文化,学我党倡导的统一战线政策,甚至请八路军的干部来讲游”击战。你想,这帮陕军将领,思想多开明?他们知道光靠一腔血勇不行,得用脑子打仗。 打仗得有脑子,还得有民心。陕军在中条山,跟老百姓的关系处得非常好。部队帮老百姓恢复了70多所因为战火停办的学校,让孩子们有书读。日军封锁山口,部队就派人冒险出去买粮食,分给断炊的乡亲。这种军民鱼水情,不是一句口号,是实实在在做出来的。 所以,这帮“秦娃子”,他们不光是能打硬仗的猛士。他们有头脑,有人情味,有深刻的家国情怀。 聊回那车羊肉。这背后还有一个更残酷的现实:这些羊肉是哪来的?大概率是日军从当地老百姓手里抢来的。陕军把它夺回来,不光是改善了自己的伙食,更是一次“替天行道”,把本该属于中国人的东西,从侵略者手里抢了回来。 这种“抢回来”的故事,在中条山时有发生。 比如1938年12月,在绛县南乔野村,日军一个据点作恶多端。当地村民就偷偷联系了国民党第15军。他们里应外合,怎么干的呢?一百多人的突击队,为了在黑夜里分清敌我,每个人脖子上系了条白毛巾。当晚的口令是“三八七”,因为这支部队以前的番号是三八七团,只有自己人知道。就靠着这种土办法,一夜之间端掉了日军据点,歼敌上百。 这仗打得巧不巧?这就是咱们中国人的智慧。在装备、火力全面落后的情况下,我们靠的就是这些。 说这些故事,不是为了渲染战争的传奇色彩。我是想说,真正的历史,是由无数这样具体、生动、甚至有点“土味”的细节构成的。我们今天纪念抗战,不能只记住那些冰冷的数字和战役名称。我们更应该记住的,是那些在绝境中依然会为了一车羊肉而欢呼的士兵,是那些脖子上系着白毛巾、在雪夜里潜行的身影。 随着时间流逝,亲历那段历史的老兵们,大多已经不在了。像徐剑铭老师那样,抢救性地记录下这些记忆的文化人,就显得尤其珍贵。他的《立马中条》,在今天看来,不仅仅是一本书,它是一座碑,为那些被遗忘在历史尘埃里的普通英雄立的碑。 80年过去了。我们的国家早已不是当年那个积贫积弱的样子。我们有先进的武器,有强大的国力。但我们不能忘了,我们是从哪里来的。我们是从那样的血与火里,从那样极致的艰苦里,一步步走出来的。 那帮“秦娃子”的血性、智慧和乐观,刻在了我们民族的骨子里。那种“宁死不弯腰”的倔强,那种“有肉吃就高兴”的朴素,就是我们这个民族生命力的最好体现。

无名

不是“愣娃”?咋成“秦娃子”了?